【夏っぽく暑苦しいタイトルバックにしてみました。鬱陶しいよう。】

ROCKHURRAH WROTE:

ここしばらくブログ執筆者(大げさ)としては全然登場しなかったROCKHURRAHだよ。

そう言えば連休前、ROCKHURRAHとSNAKEPIPEは二人して同じ会場、同じ時間で予約出来たのでコロナ・ワクチン接種に行ってきたよ。

注射自体は痛くもなくあっという間に終わり、気分悪くなる事もなく「大したことなかったね」などと言いながら帰宅。

久しぶりにブログを書く気にはなったけど何を書こうか迷ってたら「ニッチ用美術館 」というSNAKEPIPEからのリクエストがあった。

さて、毎回のように説明してる「ニッチ」とは生態的地位とかくぼみ、適所などの意味を持つけど、音楽とアートワークの隙間を埋めたいとROCKHURRAHが考え命名した企画というわけだ。

そして説明がしつこいがROCKHURRAH RECORDSは70年代のオリジナル・パンクと80年代ニュー・ウェイブしか語らないという、めったにない類いのレコード屋だから、展示物もその範疇にあるもの限定。

ROOM1 烏拉的米爾の美学 予備知識もなくこれを読める現代日本人はいないと思うが、烏拉的米爾と書いてウラジーミルと読むらしい。

さて、その烏拉的米爾は人名としてもポピュラーでレーニンやプーチンもウラジーミルだそうだ。

1910年くらいから1930年代頃まで盛んだったロシア・アヴァンギャルドという芸術運動、その中でも斜め直線や円形を大胆にあしらった構図や色使いの見事さで、ドイツのバウハウスと共にROCKHURRAHが大好きなジャンルなのがロシア構成主義だ。

以前に銀座グラフィック・ギャラリーでアレクサンドル・ロトチェンコの企画展 に感銘してからすでに10年近く。

ロトチェンコやリシツキーなどのポスターは有名だが、派手で斬新な構図を得意とするステンベルク兄弟も映画ポスターなどで活躍した素晴らしいアーティストだ。

やっぱりパンクやニュー・ウェイブと一緒で、時代の波が一番きてる瞬間に人々が求めるものを提示して、華々しく活躍した者が寵児となる。

弟の方は30年代にバイクで事故死、それ以降は目立った活動をしてないようだ。

例えばメスキータ もユダヤ人だったというだけでナチスによって殺されてしまったり、芸術でも何でも、やってる事が戦争や歪んだ社会体制によって踏みにじられる事に怒りを感じるよ。

思わずシリアスになってしまったが、話を進めよう。

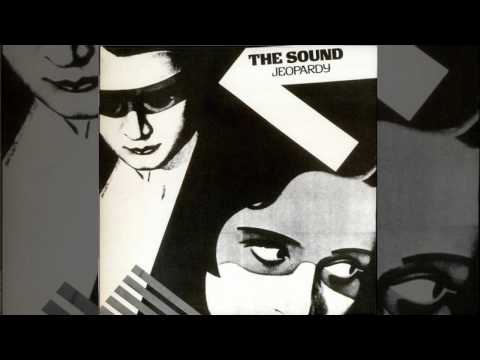

このジャケットは1926年のソヴィエト無声映画「The Crime of Shirvanskaya」のポスターを使ったものだが、オリジナルのポスターはカラーだったのをなぜかモノクロのジャケットにしている。映画はもちろんモノクロなので別に違和感はないんだけど。

ザ・サウンドは1980年代前半、ネオ・サイケの時代に活躍したバンドで、初期はエコー&ザ・バニーメンと同じコロヴァ・レーベルよりレコードを出していたな。俺たちダーク村 」で書いてたのを思い出した。

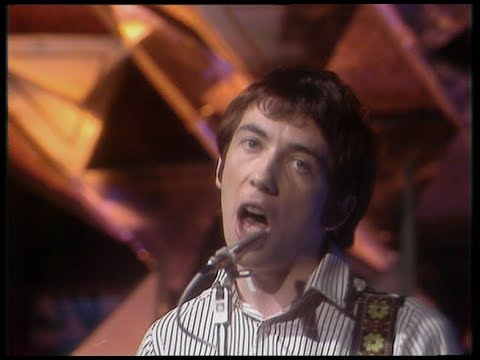

エイドリアン・ボーランドというちょっとぽっちゃり顔のソングライターが中心人物だったが、パンクの時代にはアウトサイダーズ、初期ニュー・ウェイブの時代にはセカンド・レイヤーというバンドで活躍していた。そのどちらでも才能を発揮していたが、このザ・サウンドが彼の集大成とも言える優れたバンドだった。

ちなみにネオ・サイケというジャンル名は、実際にやっている音楽とあまり一致しないという事で後の時代にはダーク・ウェイブなどと言われてたようだが、ROCKHURRAHはネオ・サイケで覚えた80年代世代だからこのまま書きすすめるよ。

1stアルバム「Jeopardy」のトップを飾る名曲がこの「I Can’t Escape Myself」だ。

同ジャンルの有名バンド、ジョイ・ディヴィジョンやエコー&ザ・バニーメンのように国際的な人気になるほどの活躍はなかったが、たまにインディーズ・チャートに名前が出る程度。

ザ・サウンドの人気がどれほどだったかのかは正確に知る術はないが、具体的な例で言うなら80年代に下北沢のUK EDISON(南口降りた右側のビル2Fにあった)で2ndアルバムがしばらく面出しされて置いてたのを目撃、それで初めてこのバンドのレコードを買ったという思い出がある。

ぽっちゃりの割には鋭く狷介な目つきのエイドリアン・ボーランドはその後、精神を病んで、ザ・サウンドの解散後10年以上経ってから電車に飛び込み自殺で生涯を閉じた。

ROOM2 黯然の美学

この「ニッチ用美術館」という企画の最も大変な苦労はチャプターごとにつける○○の美学、ここになぜか難読熟語を当てはめるという形式を勝手にROCKHURRAHがやり始めたのが全ての元凶だよ。

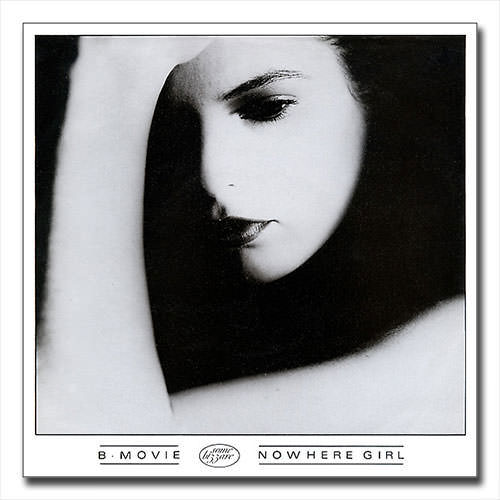

例えば上のジャケット見てROCKHURRAHがすぐに連想する言葉がアンニュイなんだけど、最近ではこの言葉も滅多に聞かないな。

黯然とは「悲しみでくらく沈んでいるさま」だとあるが、うーん、そういう表情とはちょっと違うかもな。

さて、こんな黯然なちょっと良さげなジャケットで80年代初頭に人気だったのがB-Movieというバンド。

英国ノッティンガム近くのマンスフィールドという郊外出身のB-Movie、元々はパンク・バンドをやっていたそうだが1stシングルもヒットした曲に比べるとアグレッシブで暗めの初期ニュー・ウェイブという感じがなかなか素晴らしい。

代表曲「 Nowhere Girl 」は元々1980年にオリジナルを発表したが、これは普通のバンド編成に初期デペッシュ・モードのようなチープなシンセを取って付けただけのようなヴァージョン。

ビデオで歌ってるのが売れ線を意識した方のヴァージョンだが、ヴォーカリストの動きも明らかにメジャー狙い。

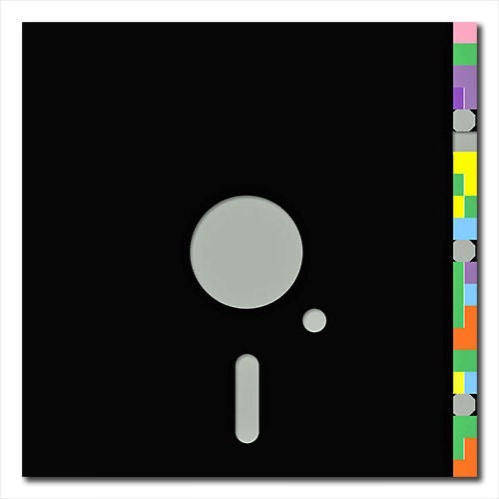

ROOM3 软盘の美学

馴染みのない漢字だがこれはある種の人々になら読めると思う。

フロッピーディスク自体を知らない人や見たことない人、そういう世代も多いだろうけど、IBMが発明した古いパソコンの記憶媒体だ。

5インチの方はそれより前に働いてたゲーム屋になぜか古いパソコンが置いてあり、どうでもいいような仕事に使ったり、どうでもいいようなゲームをしたり、要するに役に立ってなかった。

そんな厄介な大型フロッピーディスクをヒントにデザインされたのがニュー・オーダー初期の大ヒット曲「Blue Monday」だ。

英国マンチェスターで70年代末に設立されたファクトリー・レコーズはニュー・ウェイブの歴史において最も重要なレーベルのひとつだと全世界的に認められているはず。

ヴォーカリストが死んだからといって神格化とか伝説にするのは意味がないが、深くリスナーの心に残る傷跡となったジョイ・ディヴィジョンは実像以上に過大評価されまくって、現代に至るまで何十年も多くの人に影響を与え続けている。

今回はジョイ・ディヴィジョンを語るつもりで書いてないからここまでにするが、ショックで活動休止となっていたバンドはその後、残りの3人でニュー・オーダーとして活動を再開する事になった。

ファクトリー・レコーズはリリースしたレコード以外にも、例えば飼ってた猫にも規格番号をつけるといったユニークなレコード会社だったが、そのセールスに貢献したのは昔マーティン・ゼロという名前で活動していた名プロデューサー、マーティン・ハネット。

世界的に有名なジョイ・・ディヴィジョンの1stアルバムのレコード・ジャケットは、その道の人じゃない限りわからないような天文学の分野から持ってきたデザインだそうだ。

上の12インチ、超大型フロッピーディスクと呼ぶべきデザインもニュー・オーダーのスタジオに置いてあったものを、ピーター・サヴィルがデザイン的に感ずるものがあってこのジャケットに採用したという話がある。

実用的に作られただけのものが整然とした美しさになるというのはインダストリアルなデザインでも今や当たり前だが、1983年当時ではどうだったのか?

ニュー・オーダーの初期はジョイ・ディヴィジョンの曲調の延長線という路線だったが、演奏は同じでも不世出のヴォーカリスト、イアン・カーティスがいないという喪失感に満ちあふれていて、個人的にはあまり聴く事はなかったな。

イアン・カーティスの死から3年経ってリリースされた「Blue Monday」はニュー・オーダーの人気を決定づけた名曲。

ビデオはタイトルにそうあったので1985年に初来日した時のライブ映像なんだろうが、2分以上もあるイントロで用意は十分かと思いきや、何だ?この高音は?

ジョイ・ディヴィジョン時代にはギタリストだったバーナード・サムナーが付け焼き刃のヴォーカルという事はわかるが、もう歌い始めて数年経つのにまだ拙いというのは、よほど大舞台に弱いタイプなんだろうか?

ROOM4 俊邁の美学

今回はたまたま選んだものが暗いのばかりになってしまったから、最後くらいは明るく終わりにしたいと思って、急遽予定を変えて別のジャケットを展示したよ。

一般的にはあまり使われる事はないと思うが、ROCKHURRAHとかよりもずっと上の世代だったら普通に使ってたかも知れない表現だな。

子供の時に知能テスト、IQテストというようなものを受けた記憶はあるが、本人には結果を知らせない意向だったのか、親が知ってても教えてくれなかったのか?どういうシステムなのかはよくわかってないが、自分のIQはわからないでいる。

この類いのテスト問題自体がものすごく嫌いなタイプのものだったので、どっちにしても良くはないに違いない。

今回選んだジャケットの主人公が俊邁だという噂だが、書き始めた後でレコード・ジャケットについて語る「ニッチ用美術館」と俊邁は全然関係ない事に気づいた。

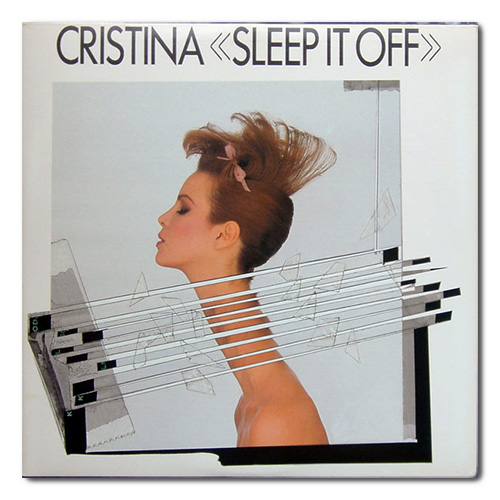

さて、そんな俊邁を言いふらすタイプの才女がこの人、クリスティーナという女性シンガー。

ZEレコーズはニューヨークに拠点を置くインディーズ・レーベルで、2人の創始者、マイケル・ジルカとマイケル・エステバンの頭文字を取ってZEを名乗り、アメリカのニュー・ウェイブ推進に貢献した。

そのZEは世界的に有名なメジャー・レーベル、アイランドの傘下だった事もあり、インディーズ・レーベルとしてはかなり有名になった部類だと思う。

このレーベルは所属ミュージシャンの傾向も意味不明で、キッド・クレオール&ココナッツやWAS(NOT WAS)などの売れ線ファンク系を主力としながらもフランスのリジー・メルシエ・デクルーを売り込んだかと思えば、一方ではコントーションズやリディア・ランチ、スーサイドなどのアンダーグラウンドで活動していたバンドも精力的にリリースしていた。

さて、そのZEレコーズの看板歌姫としてリジー・メルシエ・デクルーと共にレーベルが強力にプッシュしていたのが本作の主人公、クリスティーナだ。

頭の良さだけでなくお色気もあるコケティッシュなシンガーとして売り出したかったようで、下着姿や露出度の高いドレスなど、ちょっと後の時代にマドンナがやるような路線の先輩と言えるような位置だったな。

「Ticket To The Tropics」は1984年に出た2ndアルバム収録でシングルにもなった曲。

このアルバムを最後にクリスティーナは表舞台から姿を消すが、ZEレコードの首脳の片割れマイケル・ジルカと結婚。

その当時のニュー・ウェイブのエッセンスのひとつだった、割と無機的な声で60年代ポップスっぽい感じを歌うという手法は成功していて、本作も個人的にはなかなか良いと思える。

結局、マイケル・ジルカとも離婚してその後にクリスティーナが何をやってたのかはよく知らないが2020年3月、つまり去年に新型コロナウィルスによって亡くなっている。

とにかく夏が大嫌いなROCKHURRAH RECORDSは毎年毎年言い続けてるけど、早く涼しくなって湿度も下がって欲しいと願うのみ。

それではまた、ラーマス ブン(ルーマニア語で「さらば」)。

さて、ようやく本題だがビル・ネルソンとジャン・コクトーの関係について。

さて、ようやく本題だがビル・ネルソンとジャン・コクトーの関係について。