【映画に使われた80年代音楽特集号 その1】

【映画に使われた80年代音楽特集号 その1】

ROCKHURRAH WROTE:

このシリーズ記事を発案したにも関わらず、わずか二回だけしか担当してないROCKHURRAHが久々に書いてみよう。

映画がものすごく好きなマニアというわけでもないし、よほど観たい映画以外は映画館にも行かないんだが、DVDとかで毎週2本は観てるから面白い映画もどうでもいい映画もそれなりには知ってるつもり。

そんな中から今回は「映画に使われた70年代パンクや80年代ニュー・ウェイブ」といういかにもROCKHURRAHらしい話題で選んでみようか。

まずはカナダの若手映画監督、グザヴィエ・ドランの2012年作品「わたしはロランス」から。

まずはカナダの若手映画監督、グザヴィエ・ドランの2012年作品「わたしはロランス」から。

1989年生まれ、すでにカンヌ映画祭などでも絶賛された映画を何本か撮っていて、現在でもまだ二十代半ばというから驚きの早熟。若手監督の中でもとびっきりの若さなのではなかろうか?

映画の世界に詳しいわけじゃないからわからんが、よほどの天才性を発揮しない限りは俳優やスタッフも付いて来ないんじゃないか?などと想像してしまうよ。

そのドラン監督の三作目がこの映画なんだが、まだ二十代そこそこの若造が作った映画とは思えない出来。登場人物も監督より年上ばかりだし。

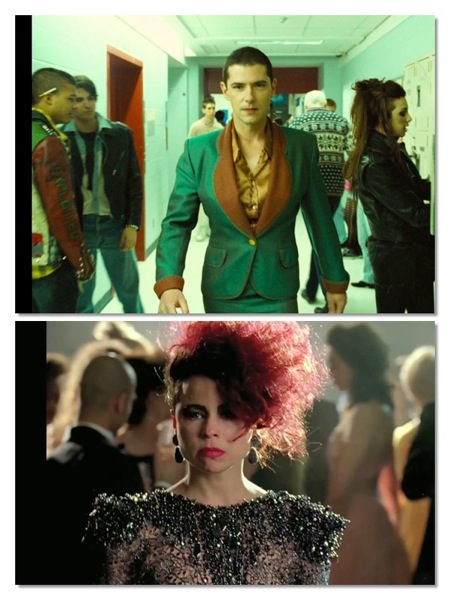

写真の主人公とヒロインの10年間に渡る恋愛を3時間弱というかなりの長さで綴った問題作だ(長すぎ)。

主人公ロランスは女性になりたいという願望を持つ教師。そういう嗜好を持ちながらも女性の恋人(写真下)がいる両性愛者だ。そして彼女フレッドにその真実を打ち明けるのだが、当然理解されない。二人は全然違う考えを持っているんだが、お互いを理解しようと努力してやっぱり叶わなかったり。結局、別れてそれぞれの人生を歩んでゆくんだけど、ロランスの方は執拗に元恋人を追い続け、そしてまた再会、というような話だ。

映画については公開当時、話題になったし色んな人が詳しく書いてるのでウチとしては大筋とは全然関係ないところに焦点を当てたい。

関係ないと言えば、ロランスの母親役で出てくる人、フランスの痛快スポ根映画「ママはレスリングクイーン」でもいい味出してたよ。人の顔や名前が覚えられないROCKHURRAHは全然気づかなかったのだが、SNAKEPIPEが見事に指摘してくれた。

90年代のカナダが舞台との事だが、この映画にはキュアーやデュラン・デュラン、デペッシュ・モードなど80年代を感じさせる楽曲が使われていて、その中でも最も印象的なのがパーティ・シーンでヴィサージの「Fade To Grey」がかかるところ。

ヴィサージは1980年代初頭にイギリスで大流行したニュー・ロマンティックというムーブメントの中心的な存在だった。ブリッツというナイトクラブの仕掛け人だったスティーブ・ストレンジが率いていたんだが、メンバーが当時のニュー・ウェイブ界の豪華連合軍だった事でも有名だ。

元リッチ・キッズ、スキッズのラスティ・イーガン、マガジンからジョン・マクガフ、バリー・アダムソン、デイブ・フォーミュラという主要メンバーが参加し、ウルトラヴォックスのビリー・カーリー、元リッチ・キッズでウルトラヴォックスのミッジ・ユーロまでいた。これはすごいメンツとしか言いようがない。

ニュー・ロマンティックは化粧をして着飾った男たちが流行らせたニュー・ウェイブの1ジャンルなのだが、70年代の同じ系列グラム・ロックをより繊細にしたムーブメントだと思える。この「わたしはロランス」に出てくる夜会のような時のBGMとして最も正しい使われ方をしてるな。

スティーブ・ストレンジは今年の2月に心臓発作で亡くなったそうだが、実は今回の記事を書くまでその事を知らなかったのでビックリしてしまったよ。情報に疎すぎ?

出てきた当初はほんのその場限りの流行りだと思っていたこのジャンルは意外にも1980年代を代表するようなミュージシャンを多数輩出し、現在に至るまでにさまざまな影響を与えてるのは確か。

80年代が一番軽くて薄っぺらな時代だと言う人もいるが、個人的には90年代以降の行き詰まったような音楽よりもよほど創造性に満ち溢れてた、輝ける時代だったと思っているよ。

しかしニュー・ロマンティックだのグラムロックだのにやたら理解を示してるROCKHURRAHだが、本人はそういうのとは真逆の風貌をしていて、 マカロニ・ウェスタン調。荒野で孤独にしてるのがよく似合うな。しかし服装は全然ウェスタンじゃないし、先の尖ったウェスタンブーツだと足が痛くてたまらないタイプだ。ん?そんな事どうでもいいか?

次は2013年の「LIFE!」。これは大昔の小説「虹をつかむ男」の映画化・・・をリメイクした作品だそう。原題は「The Secret Life of Walter Mitty」なんだが、日本では誰でもわかるようにこの邦題がついていたな。

次は2013年の「LIFE!」。これは大昔の小説「虹をつかむ男」の映画化・・・をリメイクした作品だそう。原題は「The Secret Life of Walter Mitty」なんだが、日本では誰でもわかるようにこの邦題がついていたな。

正直言って原作も元の映画も知らないがイマドキのアレンジがされていて面白かった。

監督・主演は「ズーランダー」などのコメディで活躍していたベン・スティラーだが、「ナイト・ミュージアム」の人と言った方がわかりやすいか?今回はギャグも控えめで地味な男を熱演している。

LIFE誌はフォト・エッセイというスタイルを確立させた、1930年代から続く伝統の雑誌だった。アメリカ文化を象徴するグラフ誌だね。

しかしデジタル化の風潮で長い歴史を持つ雑誌は経営難となり休刊。編集部にも大幅なリストラが行われようとしていた。現実ではこれが2007年の事だが、映画の舞台もおそらくその頃だろうと思う。

主人公のウォルターはそのLIFE誌で写真のネガ・フィルムを保管するという業務をやっている、地味で冴えない中年男という設定。しかし妄想、空想の世界でさまざまな自分になりきるという特技(?)を持っていて、予告編などに出てくる大冒険の映像はその妄想モードの中の出来事なのだ。

ある時、LIFEの最終号の表紙を飾る写真のネガが紛失している事に気付いたウォルターだったが、そのネガを探して妄想ではなく、今度は自分自身が大冒険の旅に出る。

あらすじとしてはこういう感じなんだが、この冒険の途中、異国の寂れすぎた酒場で酔っぱらいがカラオケで歌っているのがヒューマン・リーグの大ヒット曲「Don’t You Want Me (愛の残り火)」だ。物語の大筋とは関係ないし、ほとんどの人は無反応だったシーンだろうが、これをなぜここで?しかも映画の挿入歌ではなくカラオケというすっとぼけた演出にSNAKEPIPEと二人で大ウケだった。

ヒューマン・リーグは最近別の記事でも書いたが1970年代末にデビューしたイギリスのバンドだ。クラフトワークやウルトラヴォックスを元祖としてチューブウェイ・アーミー(ゲイリー・ニューマン)、デペッシュ・モードにニュー・オーダー、ヤズー、ビル・ネルソンなどなど、80年代初期に隆盛を誇ったエレクトロニクス・ポップスという分野で活躍した。

そこまで大好きなバンドではなかったが1stアルバムをちゃんとオリジナル盤で所有してたので、好きになる意気込みは充分にあったらしい。1曲目の「Almost Medieval」や「Empire State Human」などは結構好きだったよ。

彼らは単なるエレポップで終わっておけば良かったのに、上の方で書いたニュー・ロマンティック方面にも進出した。ニュー・ロマンティックというのは音楽の形態ではなくてどちらかというとファッションや風俗のひとつ、着飾ったという点に重点を置く。で、実際にやってる音楽の大半はエレポップに近いものだったから、両方に位置するバンドがあるのは当然なんだが。

ヴォーカルのフィル・オーキーはデビュー当時は片側だけ伸ばした髪型でいわゆるワンレンっぽかったのだが、これで化粧したらかなり気色悪い。しかも目つきがダランとしたタレ目で「お人好し」に見えて仕方ないのだ。化粧して着飾ったニューロマンティックのバンド達の中では色物扱いされても仕方ないなあ。曲はいいんだけどね。近年は変な髪形もやめてスキンヘッドにしてるようだが、この目つきだとお人好しの和尚にしか見えないんだよな。小坊主たちにいつもダマされてそう。

このバンドの事を書く時、毎回髪型と気色悪さについてばかり言ってしまってファンや本人に申し訳ない。

もう一つ、今回の記事の趣旨とは関係ないが、ウォルターが所属するネガ管理部門の同僚として出てきたのがウィル・フェレル主演の「俺たちサボテン・アミーゴ」にも出ていた太った男。ウィル・フェレルもベン・スティラーもジム・キャリーもアメリカのコメディ番組「サタデー・ナイト・ライブ」 で大人気になったので、周辺の俳優も含めて色々な映画で共演しているな。この辺の同窓会感覚も好きなところ。

さて、意外と長くなってしまったからまた次回にパート2を書くというつもりで、今回の最後はこれにしよう。

さて、意外と長くなってしまったからまた次回にパート2を書くというつもりで、今回の最後はこれにしよう。

「ゾンビ革命 フアン・オブ・ザ・デッド」は2011年のキューバ映画だ。社会主義国でゾンビ映画とは何となくビックリ。

キューバ情勢について全然詳しくないのに、なぜか最近キューバについてどうでもいい発言をしてるな。ウチのブログのこんな記事でも書いてたよ。

しかしキューバでこんな娯楽映画が出てきて、そこそこ話題になったらしいというから、時代が変わったなあと実感するよ。

ROCKHURRAHは大昔はゾンビ映画通だったけど最近はほとんど観てないから他の映画と比較は出来ないが、これはホラーというよりはコメディに近いノリの良い痛快ゾンビ映画だった。さすがカリブ海の真珠と称されるだけある。ん?関係ないか?

ファンではなくフアンというのは主人公の名前ね。ドンファンのファンと同じ綴りだがスペイン系によくある名前らしい。舞台は現代のキューバ、主人公のフアンは40歳過ぎても定職についてないニートおやじだ。不安はないのかね?

ある時、相棒のニート仲間と海で釣りをしていてゾンビに襲われるが、何だかわからないうちに撃退。

ハバナに帰ってみるといつの間にやら街はゾンビのようなものに溢れて異常事態になってしまってる。

ここでゾンビものとしては定番のパニック&サバイバルが始まるんだが、守るべきものが非常に少ないその日暮らしの主人公だから、そこまで危機感もない。

元軍人だったらしいがとにかくメチャメチャに強い男でゾンビを倒しまくる。同じような境遇の強い仲間たちを集めて、これをチャンスに金儲けの事業を始めた。

ゾンビになってしまった家族をやっつける事に躊躇するのがこの手の映画としてはお決まりだが、その代わりに殺戮をしてあげようというゾンビ・バスターズのチームを作るのだ。このチーム、とにかく強いし個性もあっていいね。最初からずっと相棒だったラサロという腹の出た中年男、すっとぼけてていい味出してるね。スペイン映画で言うならサンティアゴ・セグーラ(「トレンテ」最高)のノリに近いよ。「つい殺しちゃった」みたいなブラックなノリが満載で、ゾンビとの戦闘シーンもかなりバカっぽくて笑える。

タイトルに革命などとつくからキューバ=革命という社会情勢なども織り交ぜた内容のようだが、その辺は全然気にならないほど娯楽性の高い映画でスカッとする。

この映画の最後、ゾンビの大群に立ち向かうフアン達の映像がなかなかスタイリッシュで格好良い。キューバ映画、なめてたけど思ったよりずっとレベル高いなあ。

ここでエンディング・テーマとなったのがシド・ヴィシャスの代表曲「My Way」だ。

元はフレンチポップスの曲なんだがフランク・シナトラのヒット曲として有名になった。人生の最後に自分を振り返る歌だね。麻薬で死んだシドやこの映画のラストとしては相応しい内容だと言えるか。

いまさらヘタなコメントも要らないが1970年代ロンドン・パンクの代名詞、セックス・ピストルズの二代目ベーシストとして参加したのが暴れん坊でやんちゃ、ヘロイン漬けのシド・ヴィシャスだ。ロクに演奏も出来ずにステージでいいかげんにしてるだけの男だったがルックスと生き様、死に様がパンクそのものだったので、これ以降のパンク・ロッカーに多大な影響を与えた。

ロックの歴史を変えた巻き舌ヴォーカルのジョニー・ロットンとは対照的にシドの歌は舌っ足らずで迫力ないけど、その実力の伴ってないイキガリもパンクの真骨頂と言える。

1980年代のリアルタイムに80年代の音楽が使われるのは当たり前で面白くないから、あえて最近の映画なのに音楽は80年代テイストというのを選んでみた。まだもう一回書ける分くらいはあるので、次の機会に書いてみたい。