【人間と動物のハイブリッドを見事なコラージュで表現!】

【人間と動物のハイブリッドを見事なコラージュで表現!】

SNAEKPIPE WROTE:

先日鑑賞したのは森美術館で開催されている「ラブ展」。

美術館のHPで確認したところ、目新しい作品展示がないことは知っていたけれど、一応観ておこうかということで出かけたのである。

聞いたことがある名前と観たことがある作品が並び、安心して(?)鑑賞することができた。

ジョンとヨーコの映像まで流れていて笑ってしまった。

確かに、ラブなんだけどさ!(笑)

荒木経惟の「センチメンタルな旅」をラブ展で観るとは思わなかったな。

草間彌生のニョロニョロ水玉コーナーは撮影可能だったので、同行した友人Mとお互いを撮影して楽しんだ。

まー可もなく不可もなくといった感じで、特別ブログに特集するような話題がなかったのが残念。

以前から何度も書いているように、夏休みであるこの時期には子供向け、もしくは家族向けの企画が目白押しで好みの展覧会がほとんどないんだよね。

アート鑑賞中毒気味のSNAKEPIPEは、いつもと同じようにネットで作品を検索することにした。

テーマを決めることなく観ていると、何度も「これは!」と思う作品に出会う。

そして作者を確認すると何度も同じアーティストの名前と判明する。

これはそのアーティストが好みってことだよね!(笑)

今回は何度もSNAKEPIPEの琴線に触れたアーティスト、ハンナ・ヘッヒについて書いてみたいと思う。

ハンナ・ヘッヒは1889年ドイツ生まれである。

ハンナ・ヘッヒは1889年ドイツ生まれである。

右の写真がご本人なんだけど、少し年齢のいった小泉今日子って感じか?

1912年から1914年までベルリンのアーツ・アンド・クラフツの大学で勉強する。

この時の専攻はカリキュラム・グラス設計およびグラフィックアートだった。

1914年、第一次世界大戦の最中、学校を卒業する。

1915年、アーツ・アンド・クラフツの博物館のグラフィックス・クラスの国立研究所に入り学校教育に戻る。

この年、ベルリン・ダダで活動していたラウル・ハウスマンと知り合う。

この出会いにより、ハンナ・ヘッヒは1919年にはダダイストとして活動することになる。

ハウスマンとハンナ・ヘッヒはフォト・モンタージュという技法を開発し、作品を発表するのである。

恋人でもあったハウスマンとの関係は1922年に終わる。

1938年にピアニスト、カート・マチスと結婚するが1944年に離婚。

1978年に亡くなるまで、フォト・モンタージュの作品を作り続けていたらしい。

フォト・モンタージュで思い出すのはマックス・エルンストの「聖対話」かな。

横浜美術館で鑑賞した話は「マックス・エルンスト-フィギィア×スケープ」を参照して下さい。

あの作品が1921年だったから、まさにこの時代!

フォト・モンタージュを発明したのがハウスマンとハンナ・ヘッヒだったということは、エルンストの作品は技法を流用したということになるんだね。

いずれにしても1920年代の作品って素晴らしい物が多くて大好き!

1919年の作品「Cut with the Kitchen Knife through the Beer-Belly of the Weimar Republic」という作品が左の画像である。

1919年の作品「Cut with the Kitchen Knife through the Beer-Belly of the Weimar Republic」という作品が左の画像である。

タイトルを直訳すると「ワイマール共和国のビール腹を包丁で切り開く」といったところか?(笑)

どうやらハンナ・ヘッヒはベルリン・ダダの中では唯一の女性アーティストだったようで、男性達の女性蔑視を感じていたようだ。

女性解放を謳ってはいるものの、実際は口先だけだったんだね。

そのためこの作品でベルリン・ダダ・グループとドイツの社会全体の偽善を告発しているみたい。

タイトルの「キッチンナイフ」を女性の代名詞として、「ビール腹」を男性の代名詞として置き換えると解り易いね。

その時代は男勝りな性格の女性に対して称賛と女性的な役割を果たしていないという抗議の両方が存在していたというから、ハンナ・ヘッヒがフェミニズムを意識していたのも納得できる。

ハンナ・ヘッヒの作品は男性と女性の写真に更に何かを加えるという特徴があるのは、男女同権を訴える意味があるのかもしれないね。

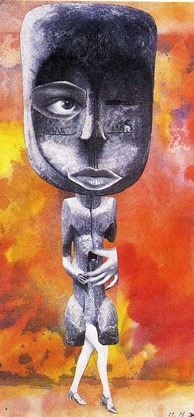

Bauerliches Brautpaar (Peasant Wedding Couple)は1931年の作品である。 農夫の夫婦、というタイトル。

頭部と足だけという斬新なスタイル!

ミルク樽を運ぶための道具を持つ2人の手。

どうしてこんな構図を思いついたんだろう?

不思議な魅力のある作品だと思う。

ハンナ・ヘッヒのコラージュには人の顔を使った物が多い。

ハンナ・ヘッヒのコラージュには人の顔を使った物が多い。

そしてそれらがひどく歪んでいたり、あるべき場所から故意にズレて配置されていたりして、鑑賞者をドキリとさせる。

上と左のフォト・モンタージュも両目の位置や口がズレている。

そして体に対して頭が大きい。

なんともアンバランスで、不安な感じがするんだよね。

これらの作品を観たROCKHURRAHが

「まるで福笑いだね」

と感想をもらす。

ははあ、なるほど!(笑)

日本の正月にはお馴染みのあの福笑いも、これらの作品と同じように、目や鼻がヘンな位置にくるからおかしいと笑ってしまう遊びだよね。

ハンナ・ヘッヒが実際に目隠しして作ったのかどうかは不明だけど、似た雰囲気はあるよね!

ただ福笑いとは違って、これらの作品に可笑しみは感じない。

どちらかというと内面に淀んでいたドス黒い感情が表出したような不気味さを感じてしまう。

きっとそれがハンナ・ヘッヒの個性なんだろうね。

1963年の作品「Grotesque」。

1963年の作品「Grotesque」。

この時にはもうハンナ・ヘッヒは74歳だと思うんだけど、まだまだ現役で活動していたとは恐れ入る。

そして全然衰えない想像力と、フォト・モンタージュを使用した「若いもんには負けない」スタイリッシュな作品に驚かされる。

これもまたハンナ・ヘッヒの特徴である男女の顔を使った切り貼りがされてるんだけど、男性の片目だけ何かの動物に入れ替わってるね。

どうしてこの作品のタイトルがグロテスクなんだろう?

年配の男性と若く美しい女性の対比のせい?

いやあ、そうは言っても誰しもが年齢を重ねていくもの。

それをグロテスクと言っちゃあ酷だよね。(笑)

フォト・モンタージュをマネして作ってみようと思った場合、今だったらフォトショップなどを使用して、レイヤーを部分的に消したり、重ねたりすればなんとなくそれらしいものは作れるだろう。

表面的な技法を取り入れることは可能なんだけれど、ハンナ・ヘッヒが作っていたような作品とはまるで違うものになってしまうのがオチだ。

ハンナ・ヘッヒは雑誌などを実際に切リ抜いて、重ね付けしていた。

素材や材料の違いだけではなく、その時代の空気感を纏い、情熱の持ち方が作品に反映され、重要なエッセンスになっていたのではないだろうか。

特に戦争中の作品などは「これが最後になるかも」といったような切迫感を持ちながらの制作には鬼気迫るものがあったに違いないだろうし。

ダダのフォト・モンタージュが魅力的なのは、そういう理由もプラスされてるからかもしれないね?

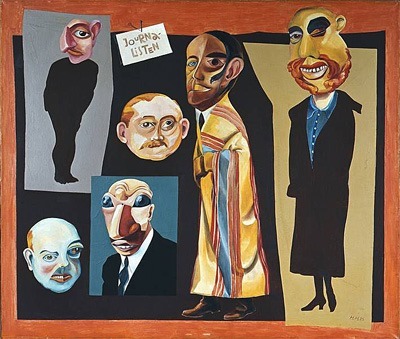

「The Journalists」は1925年の作品である。

「The Journalists」は1925年の作品である。

これはフォト・モンタージュではなくて油絵の作品だけど、まるで切り貼りされたような作風だよね。

ハンナ・ヘッヒはフェミニストなので、一部のパーツを巨大化して男性を皮肉っぽく描いてみせたのかもしれない。

例えば似顔絵などのイラストの世界などでは、特徴を目立たせる目的で一部のパーツをデフォルメして描いているのをよく見かけるけど、その元祖って感じだろうか。

もしかしたらその当時、本当に活躍していたジャーナリスト達だったのかもしれないね?

かなり漫画っぽく描かれた油絵もお気に入り!(笑)

1910年代から活動していたハンナ・ヘッヒは、生き辛かったのかもしれない。

世界情勢や歴史認識の知識に乏しいSNAKEPIPEは、ドイツでも男尊女卑があったという事実に驚いてしまった。

ヨーロッパでは日本よりもずっと早い時期から男女同権を掲げていると勝手にイメージしていたからね。(笑)

権利は定められていても、実際は違っていたということなんだろうけど。

もしかしたらその女性蔑視の経験が、作品制作のエネルギーになっていたのかもしれない。

そして同時に、この時代だったからこそ、これらの作品ができたとも言える。

ハンナ・ヘッヒは時代と共に、情熱的に生きた女性なんだろうね。

ハンナ・ヘッヒのような独創的でエネルギッシュなタイプの女流アーティストを知ると、元気が出てくるSNAKEPIPE。

素晴らしい作品を作っているアーティストにありがとうを言いたいね! (笑)

新たな発見があった時にはまた特集したいと思う。