【1936年の「メタモルフォーシス(変容)」は印象派の静物を抽象化した実験的な写真作品】

SNAKEPIPE WROTE:

今年最初のブログはSNAKEPIPE MUSEUMをお届けしよう!

SNAKEPIPEの琴線に触れた、様々な時代のアーティストの作品をお届けするカテゴリーだよ。

今回は大好きな1920年代にバウハウスで教鞭をとっていた画家、デザイナーで写真家のヘルベルト・バイヤーを特集しよう。

最初に経歴を調べてみようか。

1900 オーストリアのハーグ・アム・ハウスルックに生まれる 1917–1919 父の死によりウィーン美術アカデミー進学を断念

建築と応用美術を学ぶため、リンツとダルムシュタットで見習いとして修行1921 ドイツのバウハウス(ワイマール校)に入学

カンディンスキーやモホリ=ナギらに学ぶ1925–1928 バウハウス・デッサウ校のタイポグラフィ・広告ワークショップで教師に任命される

広告・デザイン・タイポグラフィを教える1928 バウハウスを退職してベルリンへ移り、商業デザイナーとして活動 1938 アメリカ合衆国へ移住(ニューヨーク) 1944 アメリカ市民権取得 1946 コロラド州アスペンへ移住

アスペン研究所の総合デザイン計画(建築・環境・グラフィック)を担当1950–1960 Container Corporation of America や Atlantic Richfield Company などのデザイン顧問を務める 1970– アスペン滞在を続けながら、美術とデザインの両面で活躍

1975年頃、健康問題によりカリフォルニア州モンテシートへ移る1985 モンテシートで死去

バウハウスで4年学んだ後、教師になっているんだね。

25歳で任命されているので、抜きん出た才能を持っていたことが分かるよ。

父親が17歳で亡くなってしまったので、美術の勉強を諦め職業に直結する道を選ばざるを得なかったと書かれているね。

その時は断腸の思いで、涙を拭きながら見習いとして学んでいたかもしれないけれど、長い目で見ると才能が開花するきっかけだったのかもしれない。

写真家・画家・デザイナーという輝かしい経歴を持った人生を送っていたんだね。

実を言うとヘルベルト・バイヤーは、当ブログ内で何度か登場したことがある名前なんだよね。

実を言うとヘルベルト・バイヤーは、当ブログ内で何度か登場したことがある名前なんだよね。

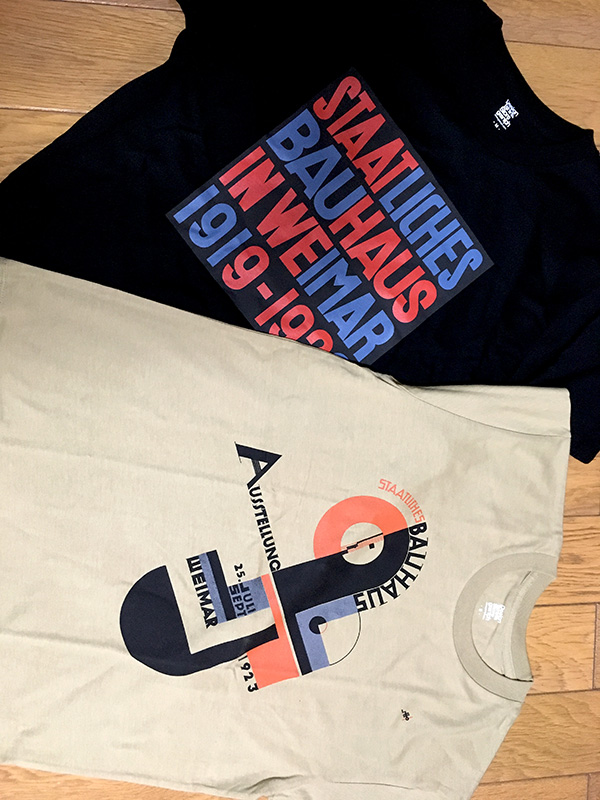

左のTシャツは、2010年7月に東京ステーションギャラリーで鑑賞した「開校100年 きたれ、バウハウス」のミュージアム・ショップでROCKHURRAHが購入したもの。

タイポグラフィの作品が、今回特集しているヘルベルト・バイヤーとモホリ=ナギの共同制作「Staatliches Bauhaus in Weimar 1919-1923(ワイマール国立バウハウス1919–1923)」。

シンプルなのに印象的でかっこ良い!(笑)

バウハウスの理念そのものだよね。

ヘルベルト・バイヤーの他の作品を制作年順に観ていこう。

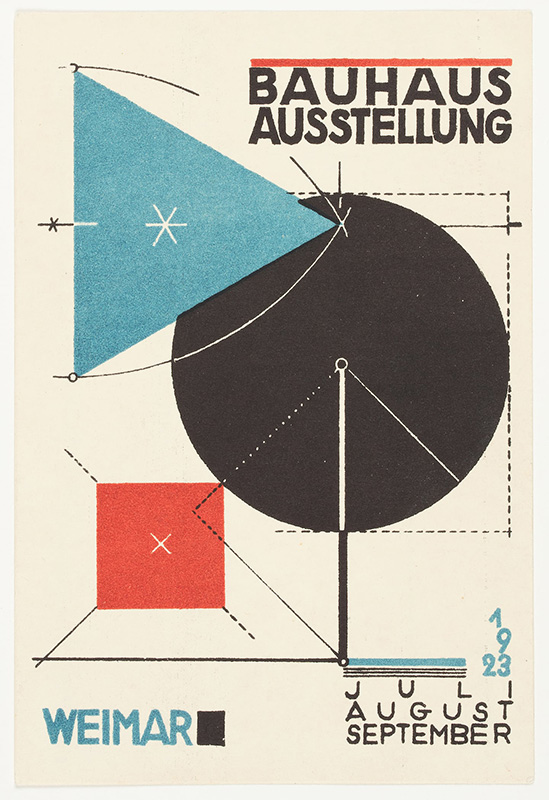

まずはバイヤーがバウハウスで学んでいた1923年の作品から。

まずはバイヤーがバウハウスで学んでいた1923年の作品から。

バウハウスの開校展覧会を宣伝するためのポストカードとして制作されたものだという。

三角と丸、正方形を3色で塗り分け、直線と文字だけで構成しているシンプルなデザインに惚れ惚れするね!

機能性と合理性を兼ね備えた美意識。

アーティストと職人の区別をなくすことも理念だったというバウハウスの教育は、バイヤーに強く刺さったんだね。

ポスターに選出される優秀な生徒だったことがよく分かるよ!

ちなみにこの作品はイギリスのネットショップで、様々なサイズで販売されているのを発見。

一番大きな61 × 91.4cmサイズで12,000円ほど。

日本へ配送できるのか確認してみようか?

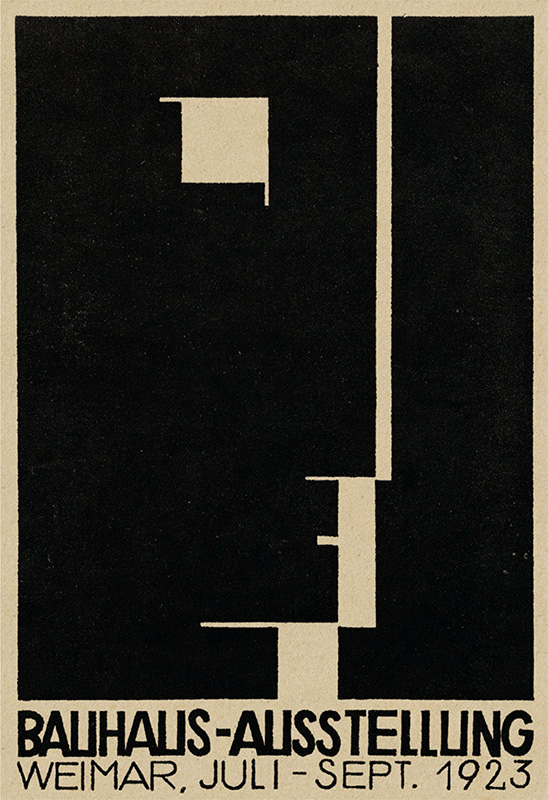

黒をバックに直線で人の横顔(のように見える)が描かれた作品も、上と同様に宣伝用のポストカードとして制作されたらしい。

黒をバックに直線で人の横顔(のように見える)が描かれた作品も、上と同様に宣伝用のポストカードとして制作されたらしい。

直線の横顔から「トリスウイスキー」のキャラクター「アンクルトリス」を思い出してしまったよ。(笑)

もしくはジャン・コクトーの作品にも見えるね。

バイヤーによる左の作品を目にした途端、ROCKHURRAHが「バウハウスだ」と声を上げる。

ニュー・ウェイヴ初期のゴシック・バンドであるバウハウスのベスト盤に使用されていたのが、バイヤーの作品だったとは!

右にバウハウスのアルバム・ジャケットを載せてみたよ。

確かにバイヤーの作品だね。(笑)

バウハウスのLPを所持していたROCKHURRAHは、80年代にはすでにバイヤーの作品を見知っていたことになるよ。

2026年になってアーティスト名が分かって良かったね!(笑)

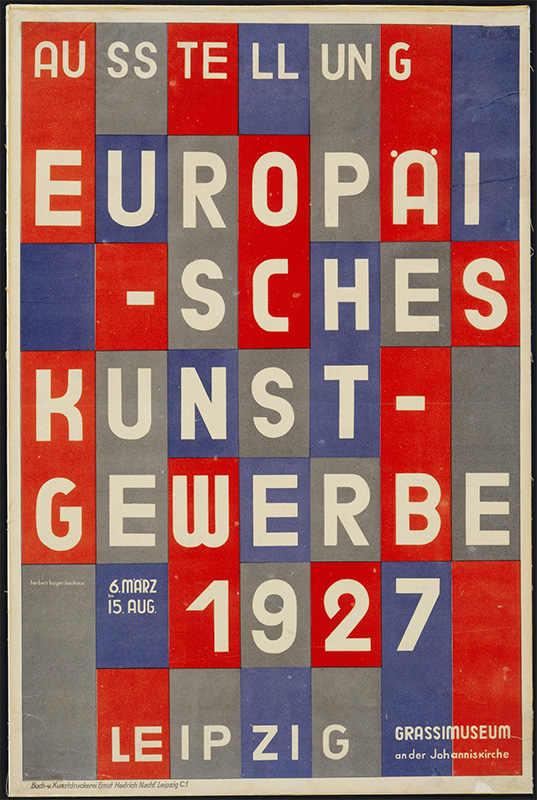

1927年の作品を2つ並べてみたよ!

1927年の作品を2つ並べてみたよ!

左のタイポグラフィは「ヨーロッパ工芸美術展」の宣伝ポスターだって。

色4色と文字だけを使用したシンプルなデザインに、グッと来るね!

黄色バックのほうは「シュレージエンの住まい」という雑誌の表紙みたい。

シュレージエンとは、かつて中央ヨーロッパにあった地域の名称らしい。

現在でいうとポーランドやチェコ、ドイツにまたがる地域だったようだね。

遠近法を使い、山型を配置した大胆な構図と色彩に目を奪われるよ。

この2つともTシャツになって欲しいデザインだよね!

ROCKHURRAHが絶対買うはず。(笑)

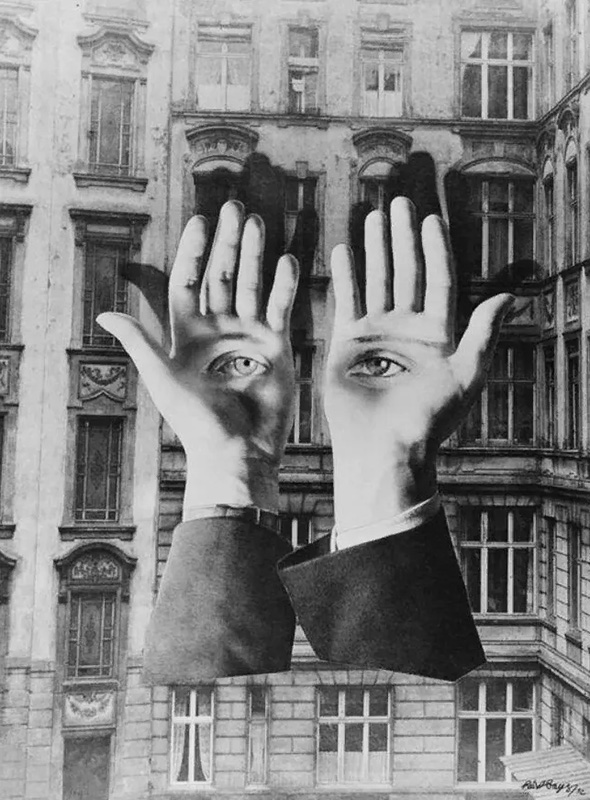

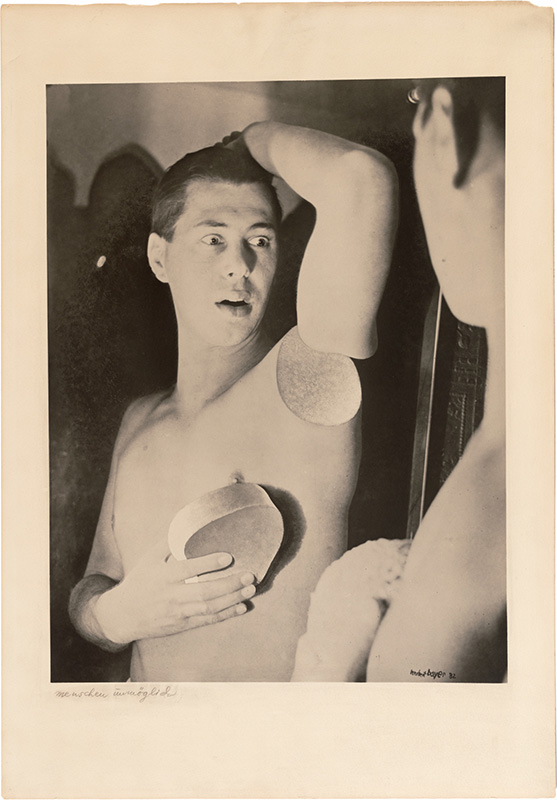

1932年の写真作品がこちらの2点だよ。

1932年の写真作品がこちらの2点だよ。

シューーールーーーー!(笑)

左は「The Lonely Metropolitan(孤独な大都市)」。

左右の手のひらにそれぞれ男女の目が映っている単純な仕掛けだけど、インパクトが強い。

タイトルと共に意味を考えたくなる雰囲気だよ。

右は「Humanly Impossible (Self-Portrait)(人間的に不可能(自画像))」で、バイヤー自らモデルになって制作された作品だという。

バイヤーはまず鏡に映った自分の姿を撮影しプリントした上に、水彩絵の具やガッシュをエアブラシで描きこみ、また撮影。

更にプリントし右下に署名した後、更に撮影。

3回目にできたネガからプリントされたものが作品として目にしているものらしい。

いわゆる「切り貼り」でのフォト・モンタージュではなく、アナログでphotoshop加工を行っている感じなんだね。

バイヤーの時代にphotoshopあったら、どんな作品を見せてくれたんだろう?(笑)

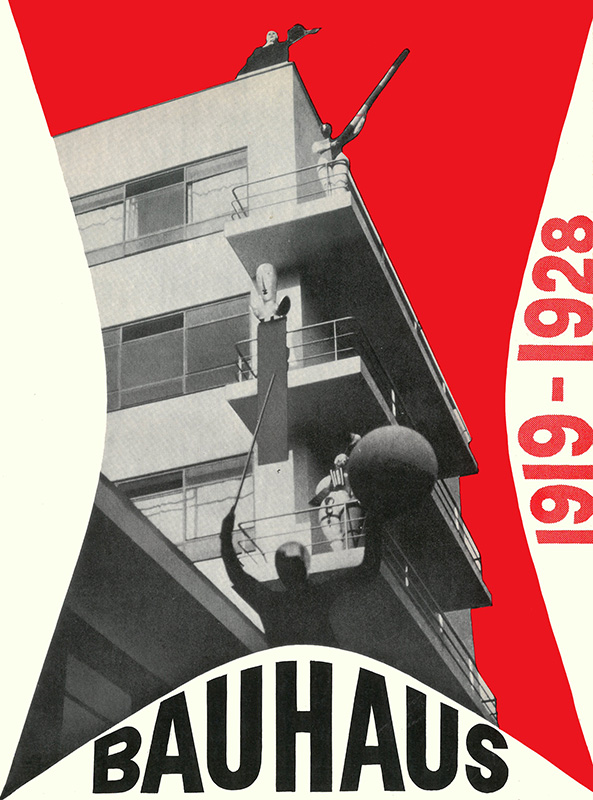

バイヤーは、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の創設館長であるアルフレッド・H・バー・ジュニアの招きにより、アメリカに渡る。

バイヤーは、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の創設館長であるアルフレッド・H・バー・ジュニアの招きにより、アメリカに渡る。

無事にドイツを離れることができて良かったよ。

伝わるところによれば、わずか25ドル(約4,000円!)だけ持ってニューヨークに着いたらしい。

25 dollars in my hand(ベルベット・アンダー・グラウンドの歌詞のパクリ)だったんだね。(笑)

1938年の展覧会「バウハウス 1919–1928」の展示設営を手がけるためで、左はその宣伝ポスター。

大胆な構図と抑えた3色のみ使用した色使いなど、いかにもバウハウスらしいデザインだよ!

アメリカでバイヤーは大きな成功をおさめる。

そのキャリアのスタートが25ドルだったとは驚きだよ。(笑)

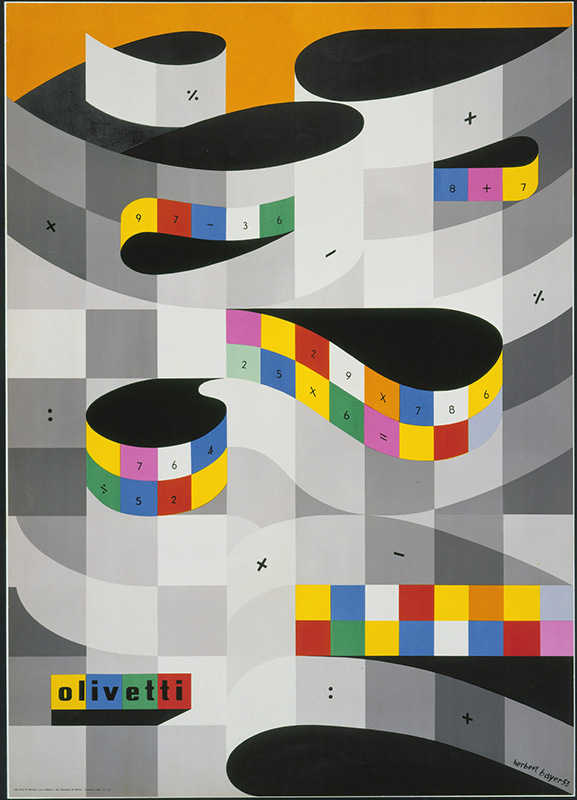

バイヤーは広告の世界でも活躍したという。

バイヤーは広告の世界でも活躍したという。

左は1959年の「Olivetti(オリベッティ)」で、オフセット・リトグラフ技法が使用されている。

タイトルの「Olivetti」はイタリアの事務機器メーカー名で、タイプライターの製造・販売で創業した会社とのこと。

恐らくこの作品は「Olivetti」の宣伝ポスターだろうと予想するよ。

数字や四則が描かれ、曲がりくねったインクリボンが配置されているのはタイプライターをイメージしているからなんだね!

タイプライターを知らない人は、インクリボンの存在が分からないかもしれないな。

かつてSNAKEPIPEはタイプライター使っていたし、ワープロ世代の人にはお馴染みなんだけどね。(笑)

1962年にバイヤーが語った言葉がこちら。

私の仕事全体は、現代の芸術家が産業社会と対立する存在ではなく、その内部に組み込まれながら創造性を発揮しうることを示す表明である

これは先に書いた「アーティストと職人の区別をなくすこと」「機能性と合理性を兼ね備えた美意識」だよね。

バウハウスの理念のもと、生涯活動を続けていたというバイヤーを特集できて良かった。

作品観る度、ワクワクしてたもんね!

SNAKEPIPEの温故知新は続くよ!(笑)