【本文中に出てきたバンドをCOVER ART化してみたよ】

【本文中に出てきたバンドをCOVER ART化してみたよ】

ROCKHURRAH WROTE:

いいかげん恥ずかしくなってきたこのタイトルだが、すでにシリーズ化してしまったから急にタイトルだけ変えるわけにもいかなくなってしまった。

現存するロック青少年のほとんどには意味不明だろうが、70年代にこのシリーズ・タイトル(誰がCOVERやねん)と似た名前のバンドがいて、このタイトル自身がパクリなわけなんだが、特に好きだったバンドのわけでもないし、まあどーでもいい話だな。

そういうわけで去年11月に書いたこの記事の第二弾を今回は書いてみよう。何と一年ぶり、間が開きすぎ。

カヴァー・ヴァージョンの一種ではあるけど、どちらのバンドにも著作権というか所有権がある曲を集めてみました、というパターンね。ネタ的には結構苦しいんだが、何とかまとめてみましょう。

ROCKHURRAH RECORDSのいつものお約束、70〜80年代の音楽限定でね。

Fehlfarben vs D.A.F.

1970年代のパンク誕生からニュー・ウェイブの時代、ドイツでも次々と新しい世代の音楽が生まれていた。

それらは英米の音楽からの影響も大きかったがドイツ独自のロック文化も取り入れたものが多く、だからというわけじゃないだろうがノイエ・ドイッチェ・ヴェレというドイツ語の一括りになって海外で紹介されていった。

わかりやすく言えばジャーマン・ニュー・ウェイブという事だが、ノイエ・ドイッチェ・ヴェレと言った方がしっくり来るのは確か。ヌーベルバーグとかと同じパターンで語感の問題ね。

ノイエ・ドイッチェ・ヴェレについて語るのが今回の目的ではないから、その辺の話はまた別の機会にしておこう。書き始めたらすごく長くなりそうだからね。

そういうドイツのニュー・ウェイブ・シーンで登場したバンドの中で早くから知られたのが通称ダフ(D.A.F)と呼ばれるDeutsch-Amerikanische Freundschaftだろう。

日本でも80年代はじめに数枚はレコードが出ていたはず。

このブログでも過去に何回かは書いた事があるかな?

初期はヒステリックなギターと重苦しいリズムによるインストの曲ばかりで聴く人をかなり限定するノイズ、アヴァンギャルドな要素満載の音楽だったが、2ndアルバムではちゃんと歌も入っていて、この時期は随分多くの人に理解されて、ドイツ出身ではかなり有名なバンドとなった。

その後は単調に反復するエレクトロニクスなビートと超大型マユ毛のいやらしい顔立ちの男、ガビ・デルガド=ロペスの執拗ないやらしいヴォーカル・スタイルを武器に知名度を上げていった。

まあマニアックな層には受け入れられるけど、一般的な音楽の世界では知らない人も多いでしょう、というくらいの知名度なんだけど。

そのDAFの代表曲とも言えるのがこの「Kebab Träume」だろう。

ああ、このタイトルならば語学力皆無のROCKHURRAHでも少しはわかるよ。

ケバブと言えば 中東圏の串焼きだな。今では日本でもメジャーな食べ物だと思うが、DAFが活躍してた頃はまだそんなにポピュラーではなかったかも知れない。トラウムはドイツ語で夢の事らしいが、いわゆるトラウマとは違うのか?

それで直訳すれば「ケバブの夢」というようなタイトルになるんだが、「少しはわかるよ」などと書いたけど、やっぱり何の歌だかさっぱりわからん。

歌詞をエキサイト翻訳したら最後に「私たちは明日のトルコ人です!」などと連呼してるようだが、ドイツ語わからんから余計に意味不明。一体何が言いたいのか?ガビ・デルガド=ロペス。

この曲はシングル・ヴァージョンの方が有名だが、こちらの「ドイッチェランド、ドイッチェランド」と合唱が入る方のヴァージョンが個人的に気分が高揚して好き。

ガビ・デルガドはDAFをやる前にMittagspauseというバンドに在籍していたが、そこでやっていたメンバーが中心になって結成したのがフェールファーベンだ。

1979年から現在でまでやってるというからかなりの長寿バンド。

前にROCKHURRAHが書いた記事「映画の殿 創刊号」でも少し取り上げたな。

日本では知名度はほとんどないが、ドイツでは国民的ロック・バンドだと思われる。

最初は結構ダークなパンクだったが途中でファンカ・ラティーナみたいになったり、ニュー・ウェイブのバンドとして進化していったらしい。

ROCKHURRAHはこのバンドのごく初期の頃しか知らないから、あまり詳しくは書けないのだ。

聴いてた頃はややファンキーな曲調とサックスとか絡む演奏でドイツ版のマガジン(元バズコックスのハワード・ディヴォートがやってたバンド)というような印象だったが。

ここでやっとDAFとフェールファーベンが繋がったわけだが、一応同じバンドの出身で共有してるのがこの曲「Militürk」だ。

タイトル後ろの方のtürkはトルコの事だからやっぱり「私たちは明日のトルコ人です!」という内容の歌なのか?

聴けばわかる通り、DAFの「Kebab Träume」と同じ曲なんだよね。

こちらの方はピーター・ヘインという一見マジメそうだが実はべらんめえ口調の豪快な巻き舌ヴォーカルが心地良いヴァージョン。

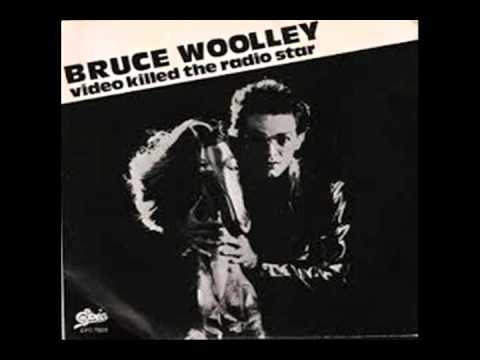

Bruce Wooley And The Camera Club vs The Buggles

80年代を生きてて洋楽好きでこの曲を知らない人は珍しいでしょうというくらいの超有名曲「ラジオスターの悲劇」、これも元ネタが一緒で別れた2人により個別に別ヴァージョンがリリースされたという例。

もちろん有名なのはニュー・ウェイブ界随一の超大型メガネ男、トレヴァー・ホーンによるバグルスのヴァージョン。

特に音楽好きじゃなくても聴いた事ある人は多いはず。

この曲はMTVの一番最初に流れた曲としても知られているな。

前にも書いたが70年代はビデオというものがなかった為、TVの音楽番組にでも出ない限り動いているミュージシャンを見れなかった時代。

それが80年代になってMTVとかの普及でその場にいないミュージシャンの動いている姿も全国で見れるようになって、プロモーション・ビデオがものすごく発達した、いわばその象徴がバグルスのこの曲というわけ。

ってほど大げさではないけど、レコード製作よりも遥かに金をかけて大掛かりなPVをしきりに作っていた時代だったよね。

しかしそういうビッグ・ビジネスと歌っている内容はおそらく裏腹で、テクノロジーの進歩で失われてゆく昔ながらの稼業の悲哀、といった感じなのだろうか。

かつてはみんなが集っていたレコード屋、CD屋も廃れゆくようなイヤな時代になってるな。

科学が発達するならもっと違うところで能力使えよ、と言いたくなる。

そのバグルスと共にこの名曲を作り上げた片割れがブルース・ウーリーだった。

キャッチフレーズは「三人目のバグルス」。

元々は3人で一緒にやってたんだが、バグルスの2人と別行動になってしまい(この辺の経緯は熱烈なファンじゃないから知らないが)自身のバンド、カメラ・クラブを立ち上げてみたものの、バグルス、イエス、アート・オブ・ノイズとヒット連発のトレヴァー・ホーンに比べると悲しいくらいに地味な存在だったな。

「ラジオスターの悲劇」はヴァージョンとしてはこっちの方が先だったような記憶があるが、世間ではすっかりバグルス版の方が定着してしまったからね。メガネのデカさでは互角と思えるが。

どちらのヴァージョンもそこまでニュー・ウェイブという感じはしないけど、バグルスの方がエフェクト使ったりでやや派手な印象。もしかしてじゃんけんで言うところの「あと出し」効果か?

ちなみにこのカメラ・クラブにはまだ駆け出しだった頃のトーマス・ドルビーも在籍していたな。

そのちょっと前のガールズ・アット・アワ・ベストというバンドにもいたし、彼が有名になる直前にはこういう地道な活動していたんだね。

The Teardrop Explodes vs Echo And The Bunnymen

1980年代はリヴァプール出身のバンド達が大躍進した時代で、デッド・オア・アライブやフランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドなど誰でも知ってるメジャーなバンドを数多く輩出した土地だった。

リヴァプール勢が躍進するルーツになったのが70年代のデフ・スクールやビッグ・イン・ジャパンだったが、その辺についてもこの記事 やあの記事などで紹介したな。

この2つのバンドから多くの新たなバンドやプロデューサー、レーベルなどが生まれ、リヴァプールの音楽の中心になってゆくんだが、ちょうどその頃にデビューしたのがリヴァプール御三家と勝手にROCKHURRAHが吹聴している3つのバンドだ。

イアン・マカラック、ジュリアン・コープ、ピート・ワイリーの3人が元々同じバンドの出身で音楽活動を始めたのは上にリンク貼った「あの記事」で明らかな通り。

3人は分裂してそれぞれのバンドを始めるが、日本で知名度が高かったのは世界最大級のタラコくちびる男、イアン・マカラック率いるエコー&ザ・バニーメンだけだった。

ちょうどネオ・サイケと呼ばれる音楽がニュー・ウェイブの世界で脚光を浴びていた時期とバニーズ(当時はエコバニもしくはバニーズと略していた)が目指した音楽がドンピシャに合致していたため、彼らはまたたく間に人気バンドとなった。

このバンド名の由来はほとんど覚えてないんだが、使っていたドラムマシーンの名前がエコーというところからふざけてバンマスにした、という想像でよろしいか?ジャッキー吉川みたいなもんか?

彼らは1stアルバムの頃はすでにドラマーがいてエコーはバンマスの座を退いていたはずだが、その前のシングル曲では確かに活躍していた事が伺える。

デビュー・シングルの曲はアルバムとは全然違うヴァージョンでこのエコーの単調なビートにイアンの鼻にかかった歌声が展開するというシンプルながらも衝撃的だった名曲。

好き嫌いは抜きにして、この声を聴けばすぐにイアン・マカラックだとわかる、その個性が彼らの最大の武器だったなあ。

そのエコー&ザ・バニーメンがデビューする直前には御三家のもう一人、ジュリアン・コープとシャロウ・マッドネスなるバンドをやっていたんだが、この時に共作したのが上の曲「Read It In Books」だ。

結局、シャロウ・マッドネスは世に出る事はなかったバンドで、地元で同時代に関わりがあった人しかその存在を知らないという点で伝説のバンドみたいなものだが、2人が本当に一緒にやっていたという証がこの曲だと言える。

このバンドのドラムだった人のテープレコーダーに残っていたという伝説のデモ・ヴァージョンが流出していたので載っけてみたよ。

ヴォーカルはイアン・マカラックでやっぱりバニーズ版の方に近い出来なのがわかる。後にワイルド・スワンズをちょこっとだけヒットさせるポール・シンプソンもこのバンド出身らしい。ティアドロップ・エクスプローズにも少し在籍していたな。彼のオルガンのおかげでティアドロップ・エクスプローズの要素も充分に感じる事が出来る。

ジュリアン・コープは単なるベーシストに徹していて「らしく」はないけど、世に出なかったバンドのデモテープとしてはかなりドラマティックな部類で、マニアックなファンならば「さすが」と感心するに違いない。

ジュリアン・コープがバニーズと同じ頃に始めた自身のバンドがティアドロップ・エクスプローズだが、これも同時期のネオ・サイケに属する中では重要なバンドだと言える。

日本ではほとんど紹介されなかったのでそんなに有名にはならなかったけど、本国ではバニーズにもひけを取らないスター性のあるバンドだった。

バニーズがギター中心のシンプルな楽曲なのに対して、このバンドではオルガンやシンセサイザー、トランペットなども入り、より複雑な構成が特色となっている。

この時代にはまだイギリスのアーティストがあまりやってなかった中東風のエキゾチックなネオ・サイケにもアプローチしていたかと思うと、ものすごくポップな普通のヒット曲もやるという具合に正体がつかみにくい奥深さを持っていたな。

正体がつかめないという点で、ジュリアン・コープ自身の自由奔放なわけのわからなさも相当なもんだった。

バニーズの個性とはまた別の方向性を持った不思議な魅力に溢れていて、好き嫌いがかなり分かれてしまうジュリアン・コープのこもった歌い方も気に入っていた。

彼らもタイトルを「Books」とだけ縮めて同じ曲を録音している。

キーボードとベースラインのあたりが上に書いたシャロウ・マッドネスと同じようにドラマティックで壮大、曲としての完成度はこちらの方が高いと個人的には思うが、みなさんの感想はどうだろうか?

このティアドロップ・エクスプローズ版をプロデュースしたのが同郷リヴァプールのデフ・スクール出身の著名プロデューサー、クライブ・ランガー。 バニーズの方は確か初期は同じくリヴァプールのビッグ・イン・ジャパン出身のイアン・ブロウディ(キングバード)がプロデュースだったので、こちらのプロデューサー同士の同郷対決(?)も興味深い。

二人とも80年代ニュー・ウェイブ界屈指のヒットメーカーだからね。

今回は同じ楽曲を別れてしまった2人が別のバンドでそれぞれ録音というパターンだったが、偶然にも眉毛、メガネ、唇という部分で世界最大級を誇る人物が関わっていたな。いや、単なる偶然でオチは何もないんだけど。まあこんな感じで、これからも80年代をいつまでも引きずったままやってゆくのでよろしく。