【夏っぽく暑苦しいタイトルバックにしてみました。鬱陶しいよう。】

ROCKHURRAH WROTE:

ここしばらくブログ執筆者(大げさ)としては全然登場しなかったROCKHURRAHだよ。

特に忙しかったわけでも病気だったわけでもなく、SNAKEPIPEがブログを書いてる横でただぼんやりしてただけ・・・うーん、相変わらず書いてて情けないな。

そう言えば連休前、ROCKHURRAHとSNAKEPIPEは二人して同じ会場、同じ時間で予約出来たのでコロナ・ワクチン接種に行ってきたよ。

区がやってる役所仕事だと思って、どうせ待たされたり不快になる事が多いと予想していたが、ヘタな病院よりもずっとシステマティックに手順が進み感心した。

看護師もスタッフも毎日数多くこなしてるからだろうが、熟練の極みでストレスがなかったのは良かった。

ちょっとでも様子が変だったらすぐに駆けつけて「大丈夫ですか?」と至れり尽くせり。

ここまで手厚い看護を受けた事ない人も多数だと思うから、感激する人もいるだろうな。

注射自体は痛くもなくあっという間に終わり、気分悪くなる事もなく「大したことなかったね」などと言いながら帰宅。

先にワクチンを打ったSNAKEPIPEの友人Mが色々な助言をしてくれたので予備知識はあったが、翌日から2日くらいは腕に筋肉痛のような痛みが出た。

よく言われるように腕が上がらないというほどはなかったけど、連休はどこも行かずダラダラ過ごして回復に努めたよ。

8月に2回目があるけど、その時の方が副反応が重いというから気をつけないとね。

久しぶりにブログを書く気にはなったけど何を書こうか迷ってたら「ニッチ用美術館」というSNAKEPIPEからのリクエストがあった。

そうだね、ROCKHURRAHが書いてるものの中では、アイデアとしては一番出来がいいシリーズ(自画自賛)だから。

では頑張って書いてみようか。

さて、毎回のように説明してる「ニッチ」とは生態的地位とかくぼみ、適所などの意味を持つけど、音楽とアートワークの隙間を埋めたいとROCKHURRAHが考え命名した企画というわけだ。

簡単に言えばレコード・ジャケットを展示して美術と音楽の両サイドから語ってゆくという素晴らしい企画なんだけど、キュレーターとしてのROCKHURRAHがB級なもので、いまだに人々を感動させられないでいるのが現状。

そして説明がしつこいがROCKHURRAH RECORDSは70年代のオリジナル・パンクと80年代ニュー・ウェイブしか語らないという、めったにない類いのレコード屋だから、展示物もその範疇にあるもの限定。

これ以外のものは語れないがよろしいか?(偉そう)

予備知識もなくこれを読める現代日本人はいないと思うが、烏拉的米爾と書いてウラジーミルと読むらしい。

ロシアの都市名を漢字表記してた時代にはこう書いていたんだろうけど、みんなスラスラ読めたのかな?

100%当て字だとはわかっていても、いちいちこういう字を当てはめようと考えた人がいたのがすごい事だと思うよ。こういうのを一日中考えるような仕事があったらしてみたいとさえ思える。

さて、その烏拉的米爾は人名としてもポピュラーでレーニンやプーチンもウラジーミルだそうだ。

人名の方は漢字表記するのかは不明だが。

ついでに、ROCKHURRAHはロシア人の名前をウラジーミルではなくてウラジミールと疑いもなく呼んでいたが、これはチェコ人とかの読み方で、ロシア的にはウラジーミルだという話。裏地見るではない。

知らなかったけど一ヶ月後には忘れていそうな豆知識だったな。

1910年くらいから1930年代頃まで盛んだったロシア・アヴァンギャルドという芸術運動、その中でも斜め直線や円形を大胆にあしらった構図や色使いの見事さで、ドイツのバウハウスと共にROCKHURRAHが大好きなジャンルなのがロシア構成主義だ。

これはROCKHURRAHもSNAKEPIPEも過去に何度も力説してるから、ROCKHURRAH RECORDSの基本ポリシーとなるデザインと言っても良い。

以前に銀座グラフィック・ギャラリーでアレクサンドル・ロトチェンコの企画展に感銘してからすでに10年近く。

それ以前からROCKHURRAHのスクリーンセーバーはずっとロシア構成主義のものを使っていたんだが、OSを新しいのに変えたら残念ながら使えなくなってしまった。

うーむ、それくらいずっと大好きなデザインだと言いたいだけで、数行も費やしてしまった。

ロシア構成主義の趣旨とは真逆のムダの多い文章だな。

ロトチェンコやリシツキーなどのポスターは有名だが、派手で斬新な構図を得意とするステンベルク兄弟も映画ポスターなどで活躍した素晴らしいアーティストだ。

色使いもとってもカッコいい。

そしてやっと烏拉的米爾につながったが、ウラジーミル(兄)とゲオルギー(弟)の二人でステンベルク兄弟だったというわけ。

兄弟でポスターを制作する分担は不明だが、初期の藤子不二雄みたいに合作してたのかね?

やっぱりパンクやニュー・ウェイブと一緒で、時代の波が一番きてる瞬間に人々が求めるものを提示して、華々しく活躍した者が寵児となる。

1920〜30年代のステンベルク兄弟がまさにそれだったんだろう。

弟の方は30年代にバイクで事故死、それ以降は目立った活動をしてないようだ。

ウラジーミルは弟の死を国家的な暗殺と信じ、後悔したまま(社会主義に反する芸術家弾圧が進んでいたソ連から亡命しなかったため)その後の人生を隠遁者のように送ったというような話。

本人がそう言ってるだけで真偽のほどは不明だけど、確かにそういう話はありそうだよね。

例えばメスキータもユダヤ人だったというだけでナチスによって殺されてしまったり、芸術でも何でも、やってる事が戦争や歪んだ社会体制によって踏みにじられる事に怒りを感じるよ。

今の時代でも何もかも自由な事なんてないし、多数のつまらん意見が個人を殺す事だっていくらでもある。

思わずシリアスになってしまったが、話を進めよう。

そんなステンベルク兄弟の作品をジャケットとして使用したのがザ・サウンドの1stアルバム「Jeopardy」だ。

このジャケットは1926年のソヴィエト無声映画「The Crime of Shirvanskaya」のポスターを使ったものだが、オリジナルのポスターはカラーだったのをなぜかモノクロのジャケットにしている。映画はもちろんモノクロなので別に違和感はないんだけど。

この映画、邦題が一切見当たらないので日本で公開された事もないんだろうけど、そして何者なのかは不明だが、シルヴァンスカヤなる人物が主役を務める映画が何本かあった模様。

シリーズ化されてたのかな?

ザ・サウンドは1980年代前半、ネオ・サイケの時代に活躍したバンドで、初期はエコー&ザ・バニーメンと同じコロヴァ・レーベルよりレコードを出していたな。

何か覚えがあるなと思ってたら去年の記事、「俺たちダーク村」で書いてたのを思い出した。

エイドリアン・ボーランドというちょっとぽっちゃり顔のソングライターが中心人物だったが、パンクの時代にはアウトサイダーズ、初期ニュー・ウェイブの時代にはセカンド・レイヤーというバンドで活躍していた。そのどちらでも才能を発揮していたが、このザ・サウンドが彼の集大成とも言える優れたバンドだった。

ちなみにネオ・サイケというジャンル名は、実際にやっている音楽とあまり一致しないという事で後の時代にはダーク・ウェイブなどと言われてたようだが、ROCKHURRAHはネオ・サイケで覚えた80年代世代だからこのまま書きすすめるよ。

1stアルバム「Jeopardy」のトップを飾る名曲がこの「I Can’t Escape Myself」だ。

ゆったりしたイントロからサビの盛り上がりが初期U2っぽいけど、こちらの方が先輩だね。

ボノはこの辺から影響を受けたのかもしれないな。

哀愁を帯びた良いメロディと、そんなに緻密にまとまってないラフな演奏が大器の片鱗を漂わせていたザ・サウンドだが、歌がいいだけで見た目やキャラクターとしての魅力には乏しかった。

バンド名もただのサウンドじゃ抽象的過ぎてイメージもまるで湧いてこないよな。

同ジャンルの有名バンド、ジョイ・ディヴィジョンやエコー&ザ・バニーメンのように国際的な人気になるほどの活躍はなかったが、たまにインディーズ・チャートに名前が出る程度。

ネオ・サイケという暗くて重苦しい音楽ではヒットする方が難しいので、それでもこのジャンルでは中堅どころとしてのネームバリューはあったというべきか。

ザ・サウンドの人気がどれほどだったかのかは正確に知る術はないが、具体的な例で言うなら80年代に下北沢のUK EDISON(南口降りた右側のビル2Fにあった)で2ndアルバムがしばらく面出しされて置いてたのを目撃、それで初めてこのバンドのレコードを買ったという思い出がある。

ステンベルク兄弟のジャケットの1stは後に中古盤で買ったんだよな、などと人によってはどうでもいい事をなぜか何十年も覚えてるROCKHURRAH。

ちょっと前の事をすぐに忘れるくせに変な部分にだけ異常な記憶力なんだよな。

しかも具体的な例が人気や知名度を知る材料に全くなってない。

ぽっちゃりの割には鋭く狷介な目つきのエイドリアン・ボーランドはその後、精神を病んで、ザ・サウンドの解散後10年以上経ってから電車に飛び込み自殺で生涯を閉じた。

バンド以降の音楽キャリアもちゃんとあったのに、プライベートとかについてはよくわからないからね。

まさに「I Can’t Escape Myself」そのものの人生だったな。

ROOM2 黯然の美学

ROOM2 黯然の美学

この「ニッチ用美術館」という企画の最も大変な苦労はチャプターごとにつける○○の美学、ここになぜか難読熟語を当てはめるという形式を勝手にROCKHURRAHがやり始めたのが全ての元凶だよ。

最初の頃はそんなにこだわってなかったはずなのに、チャプター・タイトルをつけるのに大変時間がかかる。

まさにニッチもサッチもいかない状態。

漢字で書くと「二進も三進も」となるのも初めて知ったよ。

例えば上のジャケット見てROCKHURRAHがすぐに連想する言葉がアンニュイなんだけど、最近ではこの言葉も滅多に聞かないな。

物憂げとか倦怠とかを意味するフランス語だが、80年代的には「アンニュイな表情した彼女」などと誰でも使ってた言葉だろう。

で、アンニュイに相当する難しい言葉を様々な方面から調べてみるが、得意の当て字もなくROCKHURRAH本人も別に漢字博士なわけでなく、ここで大変な労力を使って何とかそれっぽいのを考えたのが黯然。

あんぜんだから暗然でもいいのにわざと難しい漢字にしただけ。

黯然とは「悲しみでくらく沈んでいるさま」だとあるが、うーん、そういう表情とはちょっと違うかもな。

というわけでさんざん考えた難読漢字がジャケットをうまく言い表してない失敗もあるということだ。

相変わらずだが言い訳長いな。

さて、こんな黯然なちょっと良さげなジャケットで80年代初頭に人気だったのがB-Movieというバンド。

このジャケットの曲「 Nowhere Girl 」や同時期の「Remembrance Day 」が割とヒットして、当時は聴きまくっていた人も多かったはず。

この有名なジャケットを撮ったのがピーター・アシュワースという写真家で、80年代ニュー・ウェイブの有名ジャケットを数々手掛けた人。ヴィサージやアダム&ジ・アンツ、ソフトセル、ユーリズミックス、アソシエイツなどなど、あれもこれも知ってるジャケットの多くはこの人の写真、というくらいに売れっ子だったようだ。

英国ノッティンガム近くのマンスフィールドという郊外出身のB-Movie、元々はパンク・バンドをやっていたそうだが1stシングルもヒットした曲に比べるとアグレッシブで暗めの初期ニュー・ウェイブという感じがなかなか素晴らしい。

代表曲「 Nowhere Girl 」は元々1980年にオリジナルを発表したが、これは普通のバンド編成に初期デペッシュ・モードのようなチープなシンセを取って付けただけのようなヴァージョン。

それがあまり売れなかったからなのか1982年に大々的にメジャーっぽいアレンジをほどこして、どこに出しても恥ずかしくない哀愁のエレポップ・サウンドに仕上げたのがようやくヒットしたという経緯がある。

上に展示したレコード・ジャケットも80年ヴァージョンよりは遥かに良くて、ソフトセルやザ・ザで一儲けしたサム・ビザール(レーベル)の本気が垣間見える名盤。

が、いいバンドだから売れるというわけでもなかったようで、2曲はヒットしたものの誰でも知ってるバンドにはなり得なかった。

何でかはわからないが1stアルバム発表が85年、レコード・デビューしてから5年もの歳月が流れた頃で、世間から忘れ去られてしまうほどの遅咲きバンドだったな。

レーベルもちょこちょこ替わってるし苦労したのかね。

ビデオで歌ってるのが売れ線を意識した方のヴァージョンだが、ヴォーカリストの動きも明らかにメジャー狙い。

Bムーヴィーというバンド名とは裏腹なんじゃない?

最初のヴァージョンももったり感はあるけど味わい深く、本当はこんな風に変身したくないバンドだったんじゃないかな?と想像するよ。

インディーズで2曲もヒットしないバンドが多い中、後世に残る名曲を残しただけでも良しとしなければ。

ROOM3 软盘の美学

ROOM3 软盘の美学

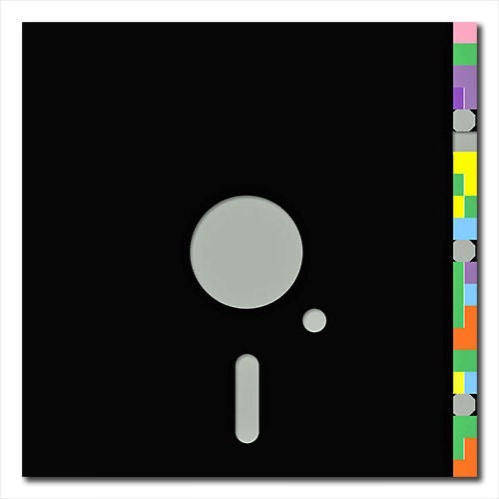

馴染みのない漢字だがこれはある種の人々になら読めると思う。

中国語でフロッピーディスクの事をこう書くらしい。

フロッピーディスク自体を知らない人や見たことない人、そういう世代も多いだろうけど、IBMが発明した古いパソコンの記憶媒体だ。

大まかに言うと四角いプラスティック板のような3.5インチとさらに大きな5インチのサイズのものがあったな。ちょうど上の画像みたいなヤツね。

ROCKHURRAHが大昔に使ってたモニタ一体型のMac(iMacとかよりもっと昔の時代)にはまだ3.5インチフロッピーを差し込めるようになってたが、それでもフロッピーディスクはあまり使った記憶がない。記録出来る容量が少なすぎたからね。

5インチの方はそれより前に働いてたゲーム屋になぜか古いパソコンが置いてあり、どうでもいいような仕事に使ったり、どうでもいいようなゲームをしたり、要するに役に立ってなかった。

頻繁にディスクの入れ替えしないと先に進めなくて、ものすごく面倒な割には大したことない機械だと思っていたよ。

この時代はまだMacなど知らずMS-DOSだったしなあ。

そんな厄介な大型フロッピーディスクをヒントにデザインされたのがニュー・オーダー初期の大ヒット曲「Blue Monday」だ。

英国マンチェスターで70年代末に設立されたファクトリー・レコーズはニュー・ウェイブの歴史において最も重要なレーベルのひとつだと全世界的に認められているはず。

TV番組の司会者だったトニー・ウィルソンを中心に作られたインディーズ・レーベルだが、地元のジョイ・ディヴィジョンを獲得してから歴史が変わるほどの発展を遂げた。

ちょうどパンクからニュー・ウェイブへの変換期で、人々が何か従来とは違った音楽を求めていた頃に出てきたというタイミングの良さもあったな。

暗くて重苦しかったり、風変わりでカッコ良さとは無縁だったり、実験的でポップスとは無縁のものだったり、方向性は色々だけど、従来のロックだったらヒットしそうにない部類のバンドも次々と話題になってゆく、そんないい時代だったのが70年代末のイギリスだったわけだ。

ジョイ・ディヴィジョンはそこまで風変わりなバンドではなかったが、世界との隔絶や絶望、死など負のベクトルに向かってゆく歌詞とぴったりな演奏、暗いバンドは数多くあっても(その多くはジョイ・ディヴィジョン以降だが)、ここまで突き詰めたのは他にいないのではなかろうか?と思えた。

その絶望のクライマックスがイアン・カーティスの首つり自殺というショッキングな幕切れだったのは、今ここでROCKHURRAHが書かなくても周知の事実だろう。

ヴォーカリストが死んだからといって神格化とか伝説にするのは意味がないが、深くリスナーの心に残る傷跡となったジョイ・ディヴィジョンは実像以上に過大評価されまくって、現代に至るまで何十年も多くの人に影響を与え続けている。

今回はジョイ・ディヴィジョンを語るつもりで書いてないからここまでにするが、ショックで活動休止となっていたバンドはその後、残りの3人でニュー・オーダーとして活動を再開する事になった。

ファクトリー・レコーズはリリースしたレコード以外にも、例えば飼ってた猫にも規格番号をつけるといったユニークなレコード会社だったが、そのセールスに貢献したのは昔マーティン・ゼロという名前で活動していた名プロデューサー、マーティン・ハネット。

そしてレーベルとしてのトータルなデザインに関与していたピーター・サヴィルの存在だろう。

世界的に有名なジョイ・・ディヴィジョンの1stアルバムのレコード・ジャケットは、その道の人じゃない限りわからないような天文学の分野から持ってきたデザインだそうだ。

CP1919という初めて発見されたパルサーからのパルス信号だという。

そういうところからヒントを得るセンスもピーター・サヴィルの手腕なんだろう。

上の12インチ、超大型フロッピーディスクと呼ぶべきデザインもニュー・オーダーのスタジオに置いてあったものを、ピーター・サヴィルがデザイン的に感ずるものがあってこのジャケットに採用したという話がある。

横の方のカラーチャートみたいな配列にもちゃんと意味があるそうだが、わかる人でもわからん暗号みたいなもの。

実用的に作られただけのものが整然とした美しさになるというのはインダストリアルなデザインでも今や当たり前だが、1983年当時ではどうだったのか?

80年代半ばくらいにパソコンではなくワープロを買って「これはすごく画期的」などと喜んでたレベルのROCKHURRAHには確かに斬新だったろうな。

ニュー・オーダーの初期はジョイ・ディヴィジョンの曲調の延長線という路線だったが、演奏は同じでも不世出のヴォーカリスト、イアン・カーティスがいないという喪失感に満ちあふれていて、個人的にはあまり聴く事はなかったな。

しかし途中からシンセサイザーなどの電子楽器をうまく取り入れ、ジョイ・ディヴィジョンの時代にはなかったダンサブルなバンドへと方向転換したのが成功して、当時のイギリス物が好きな人だったら誰でも知ってる知名度を得た。

イアン・カーティスの死から3年経ってリリースされた「Blue Monday」はニュー・オーダーの人気を決定づけた名曲。

月曜日にイアンの自殺を知ったことからつけられたタイトルで、過去の呪縛を断ち切らなかったバンドの苦悩が逆に聴衆の心を掴み、大ヒットとなった。

ビデオはタイトルにそうあったので1985年に初来日した時のライブ映像なんだろうが、2分以上もあるイントロで用意は十分かと思いきや、何だ?この高音は?

ヴォーカルが1オクターブ、歌の音程を間違えてそのままいつもの音程に戻すというハプニング映像で、見ている方がコケてしまうくらいの情けなさ。

ジョイ・ディヴィジョン時代にはギタリストだったバーナード・サムナーが付け焼き刃のヴォーカルという事はわかるが、もう歌い始めて数年経つのにまだ拙いというのは、よほど大舞台に弱いタイプなんだろうか?

ROOM4 俊邁の美学

ROOM4 俊邁の美学

今回はたまたま選んだものが暗いのばかりになってしまったから、最後くらいは明るく終わりにしたいと思って、急遽予定を変えて別のジャケットを展示したよ。

一般的にはあまり使われる事はないと思うが、ROCKHURRAHとかよりもずっと上の世代だったら普通に使ってたかも知れない表現だな。

俊邁と書いて「しゅんまい」と読み、才知がすぐれていることという意味だそうだ。

子供の時に知能テスト、IQテストというようなものを受けた記憶はあるが、本人には結果を知らせない意向だったのか、親が知ってても教えてくれなかったのか?どういうシステムなのかはよくわかってないが、自分のIQはわからないでいる。

ROCKHURRAHの時代と制度が変わっても全然おかしくないから、今の時代の子はそういうのはどうなってるんだろうか?

この類いのテスト問題自体がものすごく嫌いなタイプのものだったので、どっちにしても良くはないに違いない。

嫌いなタイプの問題で意外と高得点ってのも考えにくいからね。

今回選んだジャケットの主人公が俊邁だという噂だが、書き始めた後でレコード・ジャケットについて語る「ニッチ用美術館」と俊邁は全然関係ない事に気づいた。

うーん、ジャケット自体に感ずるものは特にないなあ。

首の部分が長くなるモンタージュ写真みたいなものだが、不気味に感じる事はあっても美的に素晴らしいとは思えないよ。

どうやらグレース・ジョーンズの髪型がスパッと角刈りみたいになった有名なジャケットのアートワークを手掛けたフランス人によるフォト・コラージュみたいだが、意図は不明。

さて、そんな俊邁を言いふらすタイプの才女がこの人、クリスティーナという女性シンガー。

IQ165、ハーヴァード大を卒業した天才というキャッチフレーズでデビューした彼女は、1978年に元ヴェルヴェット・アンダーグラウンドのジョン・ケイルがプロデュースしたシングルでデビュー。

このレコードがZEレコーズというレーベルの最初のリリースとなった。

ZEレコーズはニューヨークに拠点を置くインディーズ・レーベルで、2人の創始者、マイケル・ジルカとマイケル・エステバンの頭文字を取ってZEを名乗り、アメリカのニュー・ウェイブ推進に貢献した。

この二人の経歴もエリートとしか言いようのないもので、普通の若者が仲間の協力で拙くインディーズ・レーベルを立ち上げたというような貧乏エピソードとは無縁のものだった。

この辺がイギリスとアメリカの温度差だと感じてしまうよ。

そのZEは世界的に有名なメジャー・レーベル、アイランドの傘下だった事もあり、インディーズ・レーベルとしてはかなり有名になった部類だと思う。

ROCKHURRAHがよく読んでた音楽雑誌の裏表紙とかがZEの広告だったりして、何だかよくわからんが興味を持って買ったレコードもあったのを思い出す。

このレーベルは所属ミュージシャンの傾向も意味不明で、キッド・クレオール&ココナッツやWAS(NOT WAS)などの売れ線ファンク系を主力としながらもフランスのリジー・メルシエ・デクルーを売り込んだかと思えば、一方ではコントーションズやリディア・ランチ、スーサイドなどのアンダーグラウンドで活動していたバンドも精力的にリリースしていた。

偏ってると言えばそうだが、単にニューヨークやパリを拠点とした最先端っぽいのを無差別に集めてみましたといった雑多なもの。

だからROCKHURRAHはZEレコーズについてはレーベルとしての魅力はあまり感じないというのが正直な感想だが、人によってはこのレーベルを絶賛してるのもいるから、捉え方は色々なんだろう。

さて、そのZEレコーズの看板歌姫としてリジー・メルシエ・デクルーと共にレーベルが強力にプッシュしていたのが本作の主人公、クリスティーナだ。

頭の良さだけでなくお色気もあるコケティッシュなシンガーとして売り出したかったようで、下着姿や露出度の高いドレスなど、ちょっと後の時代にマドンナがやるような路線の先輩と言えるような位置だったな。

ただし写真写りがいい時と悪い時の差が大きく、もしかしたら写りのいい奇跡の一枚を選んでジャケットにしたのかも、と思ってしまう。

デビュー当時が20代前半だったとしたら顔が大人び過ぎてる、平たく言えばもっと歳に見えるのもマイナスだったかな。

たまにクランプスのポイズン・アイビーっぽく見える時があって、それはそれでコケティッシュと言うべきか・・・。

インディーズのシンガーであまりプロモーション・ビデオも残ってないようなので、容姿がいまいちわからないよ。

「Ticket To The Tropics」は1984年に出た2ndアルバム収録でシングルにもなった曲。

今回展示した首長のジャケットであるこの2ndアルバム、邦題が「胸騒ぎのクリスティーナ」という恥ずかしいものだが、ちょうど同時期に少年マガジンで連載していた「胸騒ぎの放課後」を思い出す。

いつもそこだけ飛ばして読んでたなあ、という薄情なコメントしか出てこないが、それもまたいい思い出(ウソ)。

このアルバムを最後にクリスティーナは表舞台から姿を消すが、ZEレコードの首脳の片割れマイケル・ジルカと結婚。

逆に言えばジルカ氏が所属アーティストに手を出したという事が発端となって、ZEレコードに亀裂が生じ、そのうちレーベルとしての活動は休止したようだ。よくある喧嘩別れってヤツか。

その当時のニュー・ウェイブのエッセンスのひとつだった、割と無機的な声で60年代ポップスっぽい感じを歌うという手法は成功していて、本作も個人的にはなかなか良いと思える。

「ノー・ウェイブ(NYで流行ったノイジーでアヴァンギャルドな音楽)・シンガー」などと形容されることもあるが、アルバムを聴いてる限りはそんな感じはしない。

ROCKHURRAHの耳がおかしいのか?

その一年前くらいにイギリスで流行ったコンパクト・オーガニゼーション(マリ・ウィルソンで有名なレーベル)のやっていた事をアメリカっぽく、よりゴージャスに展開したという雰囲気はするね。え?全然違う?

結局、マイケル・ジルカとも離婚してその後にクリスティーナが何をやってたのかはよく知らないが2020年3月、つまり去年に新型コロナウィルスによって亡くなっている。

まだ流行り始めの頃で治療などが何なのかわからないうちに、だと思うと全然他人事には思えなくて恐ろしくなるよ。

うーむ、最後は明るく終わりたいと思って曲調だけで選んだのに残念な結果に終わってしまったな。

とにかく夏が大嫌いなROCKHURRAH RECORDSは毎年毎年言い続けてるけど、早く涼しくなって湿度も下がって欲しいと願うのみ。

ついでにコロナもいいかげんに国を挙げて、国民が一致して拡大を防ぐように誰もが努力して欲しいよ。

それではまた、ラーマス ブン(ルーマニア語で「さらば」)。