【80年代真っ只中の展覧会、開催中(音が出ます)】

ROCKHURRAH WROTE:

1970〜80年代のパンクやニュー・ウェイブのレコード・ジャケット・アートワークに注目して、美術的な観点(ウソ)からこの時代を紐解いてみようというのがシリーズ記事「ニッチ用美術館」なのだ。

それが何でこのタイトル?と思った人は毎回説明するのも鬱陶しいので第1回や第2回をご覧あれ。

ちなみに第3回目である今回からタイトルにテーマ曲がついたよ。

何とROCKHURRAHが19年前、1998年に作った楽曲の一部を使ってみた。本邦初公開。

どんな時代でも相変わらず80年代真っ盛りの曲調だな。

今回は珍しく前置きが短いが、では順路沿いに展示作品を鑑賞してゆこうか。

ROOM 1 阿拉伯の美学

前回に引き続き、読めん漢字特集にしたわけじゃないけど、予備知識がないとさっぱりわからんなあ。

このジャケット見れば想像出来るかも知れないが、これはアラブの当て字だとの事。沙特阿拉伯(サウジアラビア)とか阿拉伯首長国連邦とか、現代では滅多に漢字にする必要性がないと思える。だからあんまり見た覚えがないというわけ。

見ての通りただアラビア語の手書き文字を少しデザイン調にしてるだけで、このジャケットをアートと言って良いのかどうか微妙なところだが、固定概念にとらわれず気になるジャケットを集めて展示するのがこの企画展のテーマなので、ROCKHURRAHの好みだけでやってみよう。

国を特定する事は出来ない(要するに知らない)が、イスラム芸術の持つ美的センスには驚かされるし、曲線だらけのアラビア文字の美しさも素晴らしい文化だと思うよ。残念な事に読めん・・・けどね。

しかもアラビア語だと勝手に思っただけで、もし微妙に違ってたら赤っ恥だが。

こういう文字にも上手い下手はあるんだろうが、パッと見にはまっすぐ書く事さえ難しいように感じる。曲線的な文字だからまっすぐ書く必要はないけど、字面が上がったり下がったりしないという意味のまっすぐね。

小池百合子都知事は昔はアラビア語通訳をしていたそうだけど、こんなに違いのわからない文字をスラスラと流麗に書くんだろうかね。

文化もルーツも違うから当たり前なんだろうけど、向こうの人からすれば漢字やひらがなこそ難しいって事になるんだろうな。

さて、そのアラビア文字をジャケットに堂々と使った西洋人バンドと言えばこれ、ジュリアン・コープ率いるティアドロップ・エクスプローズだ。こちらは1980年に出た、確か4枚目のシングル。

今まで何度もこのブログに書いてるが、アラブ諸国とあまり関係なさそうなリヴァプールで1970年代末に結成されたバンドだ。

エコー&ザ・バニーメンやワー!(Wah! Heat、Mighty Wah!など)と元は一緒のバンドでやってたというのは有名な話。

しかしティアドロップ・エクスプローズで活動中のリアルタイムでは国内盤でレコードが出なかった(マーキュリー、フォノグラム系)ので、輸入盤が手に入らない地域では「聴けない有名バンド」として悔しい思いをした人も多かったろう。

初期LPがちゃんと国内盤で出ていたエコー&ザ・バニーメン(ワーナー)とは大違いの扱い。レコード会社の洋楽担当がダメダメだなあ。

彼らの音楽はいわゆるネオ・サイケと呼ばれた範疇にあるが、もう少しポップでもあり、もう少しひねくれたものでもあった。だから誰もがうなる正統派ネオ・サイケの名曲もあり、トランペットが入ったファンカ・ラティーナみたいなのもあり、中東風のメロディが飛び交う奇妙なテイストの曲あり、単なるポップだけのものもあり、実にバラエティに富んだ曲作りが特徴だった。

ジュリアン・コープのいいかげんそうな言動やその音楽の整合性のなさが自由気ままな魅力でもあったけど、当時のネオ・サイケ好きな若者なんて生真面目で深刻そうな人が多数だった。そういう人種にはあまり受けなかったろうなと想像するよ。

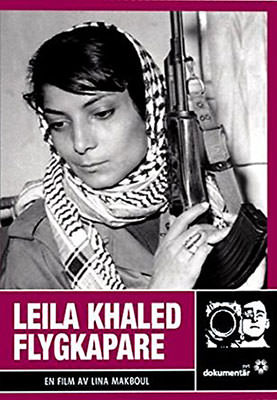

このバンドのメンバー全員の生まれや宗教などについて知ってるわけじゃないが、今回のジャケットをはじめ、「Seven Views Of Jerusalem」「Thief Of Baghdad」などの曲のタイトル、パレスチナ解放運動の活動家で世界初の女性ハイジャッカーでもあるライラ・カリドについて歌った曲「Like Leila Khaled Said」など、白人バンドとしては珍しいほどに中東へ目を向けていたようだ。別に踏み込んだ内容ではなかったとは思うが。

このバンドのメンバー全員の生まれや宗教などについて知ってるわけじゃないが、今回のジャケットをはじめ、「Seven Views Of Jerusalem」「Thief Of Baghdad」などの曲のタイトル、パレスチナ解放運動の活動家で世界初の女性ハイジャッカーでもあるライラ・カリドについて歌った曲「Like Leila Khaled Said」など、白人バンドとしては珍しいほどに中東へ目を向けていたようだ。別に踏み込んだ内容ではなかったとは思うが。

そう言えば関係ないけど、同時代に近場のマンチェスターではムスリムガーゼという筋金入りの中東寄りアーティストがいたなあ。

「Ha Ha I’m Drowning」は1stアルバム「Kilimanjaro 」の一曲目だしシングルにもなっているけど、この前後に出した「Treason」「When I Dream」という二つの代表曲に挟まれて、かわいそうなくらい印象が薄い曲だなあ。アルバムのオープニング曲としては期待感が高まるけどね。

ドラムは坊主頭でアメリカの軍人(このビデオの時はリーゼント)みたいだし、ギターは頭にシュマーグ(アラブ・スカーフ)巻いたサンタナみたいな人だし、ジュリアン・コープは何にでもこの革のジョッパーズ・パンツ合わせてしまうし(このビデオは違う姿だが、上は英国空軍のアーヴィン・ジャケットというムートンの時が多い。暑そう)、後ろのラッパ隊はどこのか知らない軍服姿だし、こんな感じでバンドの統一感のなさも半端じゃない。唯一のキーワードがミリタリーっぽいという事だけなんだろうかね。

直訳すれば「ハハ、俺は溺死してる」というようなすごいタイトルだけど、特に水死の瞬間を歌った歌詞ではなく、愛に溺れてるみたいな意味らしい。なーんだ、色んなすごい情景を想像してたのにありきたりだな。

「第2回」のチャプター・タイトルは一般的でない漢字ばかりになってしまったんだが、今回もずっとその路線にしてゆきたいのがミエミエのタイトルだな。

んが、そこまで難しい表現ばかり出来るほどROCKHURRAHが知識豊かではないので、たぶんすぐに破綻すると思うよ。

日本語で書けば簡単に仮面なんだが単に中国語で表記しただけ。

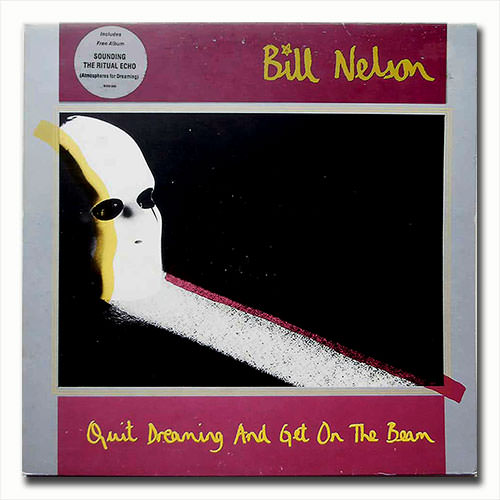

これまたひとつ目のティアドロップ・エクスプローズと同様、美術館の展示としてはどうなの?という、真っ当に評価するのが難しいジャケットだな。

見ての通り、仮面なのかマスクなのか不明だが、そこから光みたいなものが出てるというようなイラスト。仮面から光が出てるわけでなく、もしかしたらドアを細目に開けた瞬間、向こうの部屋からの光が仮面を照らし出したという場面なのか?判別は難しいがどっちがどっちでも絵画的には大差ないし、そもそもあまり評価もされなさそうな困ったジャケットだよ、一般的にはね。

ただしROCKHURRAHはこのジャケットに対して特別な思い入れがあり、初めてこれをレコード屋で見かけた時の興奮は数十年経った今でも鮮明に覚えているくらい。

この不可解なジャケットのレコードはビル・ネルソンのソロ第一作「Quit Dreaming And Get On The Beam」 だ。タイトル長いな。

ROCKHURRAHのビル・ネルソン好きは高校生や若い頃の一部の友人(無論音楽のわかる人)ならば、もしかしたら思い出してくれるかも知れないが、それくらい熱烈に聴き込んでいたアーティストだった。

グラム・ロック周辺のバンドとしてデビューし、ハードロック、プログレ的な要素も取り入れて、最終的には(その頃ちょうど始まった)ニュー・ウェイブとも呼応するような音楽を作り上げたのが70年代のビーバップ・デラックス、そのギタリスト&シンガーでワンマン的なリーダーがビル・ネルソンだったのだ。

その後はビル・ネルソンズ・レッド・ノイズというデジタル・パンクっぽいバンドを経てソロとなったわけだが、特にエレクトロニクス・ポップ(日本ではテクノポップ)、シンセ・ポップというジャンルにおいて活躍したミュージシャンだった。

今回はこの人について詳しく書く企画ではないから、知らない人はこっちの記事で少し書いてあるので読んでみてね。

ROCKHURRAHはビーバップ・デラックス解散後、レッド・ノイズの音楽に衝撃を受けた一人なんだが、この後はどうなるのかと、およそ二年間くらいは新作のリリースを待ち望んでいたかな。

この頃はそこまで新作リリース情報がなかったからマメに輸入盤屋に通って探すという行き当たりばったりな事をやっていた。そして情報もないまま、唐突にこのレコードが出ているのを知ったのだ。

レッド・ノイズの2ndを期待してたがソロ名義だったのでビックリしたよ。

レッド・ノイズがデビューした頃、まだパンクとデジタルは結びついてないような時代だったから、この奇妙で衝撃的な音楽を続けていれば、必ず新しい潮流が来るとROCKHURRAHは信じていたわけだ。

それなのに「大して売れなかったから」あっさりこの武器を捨てて、よりポップで売れ線の音楽に歩み寄ってしまった事について、たぶんビル・ネルソン本人よりも後悔しているよ。

この曲は上の1stアルバム収録の曲でちゃんとオリジナルのビデオもある貴重なもの。

売れ線の音楽に歩み寄った割にはヒットに恵まれず、ゆえにプロモまで撮ったシングル曲がほんの少ししか残ってないのだ。

しかし、このビデオは1920年代の表現主義映画っぽく撮られていてかなり素晴らしい世界。こういうのは無条件に好きだよ。

ビル・ネルソンは確かな才能もセンスもあった人だが、何だかいつもやりたい事のタイミングがズレてて、世の中の需要がある時には違うことしてたりする。だから大御所と言われてもいいキャリアの割には活動があまり知られてない一人だと思うよ。この辺の「商才」のなさがまたファンにはたまらないんだけどね。

ROOM3 顛落の美学

いやいや、普通はこの漢字では使わんだろうと思えるが、これは転落と同じ意味だそうだ。顛という漢字で「この話の顛末」みたいな使い方はあるだろうけど、転落を顛落と書いた事は一度もないよ。

しかもこの言葉を日常的に使っているような職業にはなりたくないものだ。

第3回のテーマは「アート作品としてはやや微妙」というものに今、突然思いついて決定したわけだが、このジャケットもたぶんアートとは無縁の分野からのもの。本来はこういう場で語るようなものではないんだろうけど。

作ってる側から言うなら、名画だろうが記念写真だろうが全部が一筆書きのイラストだろうがインスタ映えのする写真だろうが、許可さえあれば何でもジャケット・アートとして成り立つものなんだろうな。

見てわかる通りベランダだか階段だかわからないが、鉢植えと共に落下している、まさにその決定的瞬間を捉えた写真だな。

これはスタンリー・フォーマンというアメリカのフォト・ジャーナリストが撮った「Fire Escape Collapse」という有名な報道写真らしい。火事になった建物から飛び落ちたのか、避難してる非常階段か柵が壊れて落ちたのか、詳しい状況は不明だが、緊迫した瞬間なのは確か。ジャケットでは一人だけ写ってるがこの画面の上にも子供が落下してるんだよ。この写真かどうかよく知らないが、スタンリー・フォーマンはピューリッツァー賞も受賞しているらしい。

などと書いてはみたものの元から知ってたわけではなく、必死でこのジャケットを調べて知っただけの付け焼き刃。

この社会派のレコード・ジャケットはドイツのアプヴェルツ(Abwärts)というバンドが1980年に出した1stアルバム「Amok Koma」だ。これと同じ写真を使ったリチュアル(80年代のポジパン・バンド)なんてのもいたっけ。

同じ系統と言えるのかどうかは不明だがエディ・アダムスの有名な写真(ベトナムの警察長官を米兵が射殺する瞬間)をジャケットに使った、B-Z Party(ニッツァー・エブが軟弱になったような超マイナー・バンド)などというのもいたなあ。アプヴェルツとは関係ないけど報道写真つながりで思い出してしまった。

以下、ドイツの人名やバンド名を少し語るけど、ドイツ語をカタカナで書くと人によって読み方が違ったりする。ROCKHURRAHはネットで出回ってる読み方を無視して(ついでに正確な発音も無視して)自分が80年代に覚えた読み方で書く事が多いので、その辺の違いは気にしないでね。

アプヴェルツはROCKHURRAHがしつこいほど何度も書いているノイエ・ドイッチェ・ヴェレ(ドイツのニュー・ウェイブ) の中では今まであまり焦点を当てた事がなかったバンドだが、後にアインシュテュルツェンデ・ノイバウテンのメンバーとなるF.M.アインハイトとマーク・チャンがいた事で知られている。

ドイツのパンクと言えばデイ・クルップスのユーゲン(ユルゲンとみんな書いてるが80年代はユーゲンと言ってた)・エングラーがいたMaleとか初期フェールファーベンとか、トミー・シュタンフのいたDer KFCとか即座に思い浮かべるけど、みんな英米のパンク・バンドにはない迫力があって大好きだったんだよ。このアプヴェルツも素晴らしい。

硬質な感じとナチュラル巻き舌の発音が多いから、パンクという音楽にも相性抜群だったのがドイツ語だったと思うよ。

アプヴェルツはちょっと暗くて突っ慳貪な音楽と釘を叩き込むようなビートが心地良いバンドだった。

ドイツ語なので目的や思想はわからなかったがアートワークとかで戦争モチーフのものが多かったという印象。

「Computerstaat 」と題されたこの曲は上のジャケットの1stアルバムには未収録だが、同じ頃のシングル曲だ。

いかにもドイツのパンクっぽい曲なんだがイントロが1分以上あって長い・・・。

また知恵の足りない話で恐縮だが、ドイツ語辞書を調べもせずに勝手に「コンピューター・スタート」だと思っていた。

この時代のコンピューターだったら起動するまでにそれくらいの時間がかかるので、それを表現してるのかと思ったわけだが解釈はまるっきり違っていて、staatは英語で言うとstate、国家とかそういう意味らしい。

画面左側がノイバウテンの名物男、F.M.アインハイトなんだが、どう見てもヴォーカルっぽい位置でスタンバってるくせに何か叩いたり跳ねたりしてるだけ、本当のヴォーカルは一番右側のギター兼任で驚かされる。中央の人物の暗黒舞踏みたいな踊りも不気味。最後だけちょっと歌ってるけどこんなんでもちゃんとギャラ貰ってるのかね?

ROOM4 芥場の美学

これはたぶん読めるし何となく意味がわかる人も多いだろうと推測する。

だんだんチャプター・タイトルが一般的でない言葉や漢字になってしまったんだが、書いてる本人がそんな言葉を日常的に使うはずもない。

そう、つまりは難しい言葉シリーズを探すのが億劫になってしまったというわけだ。第1回目は確か普通の言い回しだったけど、何の因果でこうなってしまったのか?

次回からはまた普通に戻そうかな。

芥場は「あくたば」と読んで字のごとく、ゴミ捨て場とか掃き溜めというような意味になる。

「塵やあくたのように捨てられた」みたいな古典的表現は最近では滅多に聞かないし自分でも言った事ないけどね。

大規模なゴミ捨て場というと即座に「夢の島」を連想してしまうが、これがゴミ施設だったのは大昔の話。ROCKHURRAHが東京に住んでいた頃にはたぶんもう、そんなものなかったと思うよ。

立ち入り出来たのかは不明だが仮にそういう場所を間近に見たら、ありとあらゆるものがランダムに捨てられてて、そこにはもしかしたら人知を超えた芸術的な風景も広がっていたのかも知れないね。

それでこのジャケットだが、今回もまたアートとしてはどうかな?という傾向。

マネキンや車などがコラージュされた架空の風景。これを見て何となく芥場というチャプター・タイトルを思い浮かべたわけだが、そこまで乱雑なわけではなく控え目な印象だね。

夢の島で偶然マネキンを見つけた方がよほど絵になる写真を撮れるとは思うし、世界にはもっと大掛かりなゴミ捨て場があるんだろうけど、コラージュを作ったアーティストにそんなつもりは毛頭ないのかも。

左側の字体といい女の子といい、全体としては80年代のオシャレ系を目指したデザインなんだろうね。

90年代に渋谷系なる音楽が流行ったが、その源流のひとつだったのが80年代のギター・ポップやネオ・アコースティックと呼ばれたような音楽だった。

1980年に23歳の若さで首吊り自殺したイアン・カーティス(ジョイ・ディヴィジョン)の不倫相手と噂されていたのがベルギーのジャーナリスト、アニーク・オノレだったが、彼女が設立したのがレ・ディスク・デュ・クレプスキュールというレーベル。

80年代前半にラフ・トレードやチェリー・レッドなどのインディーズ・レーベルからネオ・アコースティック系の簡素な音楽を志すバンドが色々登場したけど、クレプスキュールもネオアコや後のラウンジ・ミュージックにつながるようなアーティストを矢継ぎ早にリリースしていた。

日本でも新星堂がいち早くクレプスキュールのレコードをジャンジャン出してたから、アンテナとかアンナ・ドミノとか、輸入盤屋のないような土地でもこの手の音楽は普及していたはずだよ。

ここまで懇切丁寧に説明しなくても良かったような気がするが、そのクレプスキュールから出ていた一枚がこのジャケットの主人公、ポール・ヘイグだったのだ。

知ってる人にはすぐにわかると思うが、ソロになる以前はポストカード・レーベルからレコードを出してたジョセフ・Kというバンドのヴォーカリストだ。

知ってる人にはすぐにわかると思うが、ソロになる以前はポストカード・レーベルからレコードを出してたジョセフ・Kというバンドのヴォーカリストだ。

カフカ(「審判」)的に言えばヨーゼフ・Kなんだろうが、この時代にはみんなジョセフ・Kと呼んでた。

ちなみにPaul Haigで検索すると右上に「ポール・ハイ」などと書かれていてゲッソリしてしまったワン。誰が書いたか知らないが、しかも本当はこの読み方の方が正しいのかも知れないが、80年代には誰も「ポール・ハイの新譜聴いた?」なんて言ってなかったぞ(笑)。

ポストカードもスコットランドのネオアコ、ギター・ポップの伝説的レーベルで、オレンジ・ジュースやアズテック・カメラなどもここの出身。

ジョセフ・Kはすぐにメジャーになってしまったオレンジ・ジュースやアズテック・カメラに比べるとちょっとマイナーな存在だったが、音楽性を変えることなくパンクや初期ニュー・ウェイブの香りがするギター・ポップのまんまで終わったのが逆に良かったのかも知れないね。

特にポール・ヘイグの歌声は実にフラットで、たとえ明るい曲を歌っても決して抑揚が変わることないという特性を持っていて、ありそうでないタイプのヴォーカリストだった。

関係ないけどそのジョセフ・Kの影響をモロに受けたジューン・ブライズもいいバンドだったなあ。

1982年にジョセフ・Kが解散してソロとなったポール・ヘイグは上に書いたクレプスキュールよりレコードを出していたが、上のジャケットは1985年に出した2ndアルバムになる。

脇を固めるミュージシャンも豪華で、アソシエイツのアラン・ランキンやジョイ・ディヴィジョン、ニュー・オーダーのバーナード・サムナーなど。

ポール・ヘイグはアソシエイツのビリー・マッケンジーとも一緒にやってたので、ケンカ別れした両方と仲良かったわけだな。お互いの悪口を聞いたりしなかったのかな?

いやあ「すぐにメジャーになってしまったオレンジ・ジュースやアズテック・カメラに比べるとちょっとマイナーな存在だった」などと何行か前に書いたのを覆すかのような、思いっきりメジャー志向の曲で売れ線オーラの漂う名曲。服装も髪型も栄光の80年代、工場バックのビデオもいいね。もう全然ギター・ポップでもないけど。

この映像の時はそんなでもないが、当時はモミアゲをばっさり刈ってネオ・ロカビリーやサイコビリーのフラットトップみたいな髪型をしていた。頭頂部の平坦度は英国一だったのではなかろうか?

ROOM5 縹渺の美学

ラストには今回最も難しい漢字を使ってみた。これは無学なROCKHURRAHならずとも読める人はそうそういないだろう。縹渺と書いて「ひょうびょう」と読むらしいね。意味は「かすかではっきりしない様子」「広く果てしないさま」だとの事。今知って勉強にはなったけど明日にはもう読めない、書けないに違いない。

さて、今回の「アートとしてはどうなのか?」というテーマ自体が美術館企画としては破綻してるような気がするが、こういう事をやるならせめて10回くらいまともな展示をして、その後で変わり種企画としてするべきだったか?

最後の展示も意味不明のシロモノ。仮に美術館でこれを展示してても立ち止まって覗き込まないくらいに何も感じないジャケットだと思うよ。

うーん、写真だとは思うけど何を撮りたかったのかさっぱりわからん。

これぞまさに「縹渺たるありさま」。無理してじっくり見たら、雪解けの地面を上から撮影したみたいに見えなくはないけど、当たってても外れててもこれをジャケットに使った真意は不明だな。

そんなコメントしにくい代表のようなジャケットで世間を驚愕させたバンドがサバーバン・ローンズ、これは1980年作の2ndシングル「Janitor」だ。別にジャケットで驚愕させたわけではなくその歌でね。

米国カリフォルニア芸術大学の学生が1978年に作ったバンドで音楽的にはパンクから初期ニュー・ウェイブのあたり。ストレートなパンクよりも幾分オルタナティブな曲調を得意とするバンドだった。

デビュー曲「Gidget Goes to Hell」のビデオを後に「羊たちの沈黙」で有名になるジョナサン・デミ監督が撮っているけど、まだそんな片鱗さえ感じさせないB級テイストのもので、さすがロジャー・コーマンの門下生。

昔のB級SF、B級ホラー大好きなレジロスのビデオと共通するようなものと言えばわかるか?

で、これが問題作、2ndの「Janitor」ね。

いかにも学生って感じの男メンバーに似つかわしくない紅一点ヴォーカルのスー・ティッシュ。

彼女が唯一のヴォーカルではなく男ヴォーカルもいるんだけど、どうしてもスー・ティッシュの方が強烈な印象があるね。

横分けロングヘアーのお嬢様タイプ、遠くから見れば国民的美少女コンテストに出てもおかしくないような少女に思われるが、「何で私がこんなとこに出なきゃいけないのよ」というような不機嫌そうな素振りで歌い出す。

演奏も歌もたどたどしくて声も出てない、素人っぽいなあと眺めていると突然の変貌に誰もが驚くという寸法。そう、見ればわかる通り表情も変えずにまるで演歌のこぶしの効いた歌のようになってしまうのでみんなビックリして腰を抜かす(大げさ)。もしくはモンゴルのホーミー(二つの声を同時に出す唱法)みたいな感じ。

どこでどうやったらこの曲のこの部分がこの歌唱になったのか教えて貰いたいもんだよ。

美術館でこのジャケットが展示されてても誰も立ち止まらないだろうが、この歌が同時に流れたらみんな集まってくるに違いないくらいのインパクト。

こういうエキセントリックに豹変する女性ヴォーカルと言えば70年代末から80年代にはニナ・ハーゲンやリーナ・ラヴィッチ、戸川純などが出てきたが、これらは最初からいかにも何かしそうな変人の風貌だ。このスー嬢は見た目が清楚だけに余計驚かされるね。

他の曲ではここまで珍妙な歌声ではなかったのが残念。本人もそこまで色物路線にはしたくなかったんだろうか?

以上、どれだけの人が興味を持って読んでくれてるかは全く不明だけど、これからも世間の美術的視点とはちょっとズレたROCKHURRAHなりの展示を続けてゆきたいと思うよ。

それではまた、ハゴーネー(ナバホ語で「さようなら」)。