【強風により帽子を飛ばされそうになりながら展覧会ポスターを撮影】

SNAKEPIPE WROTE:

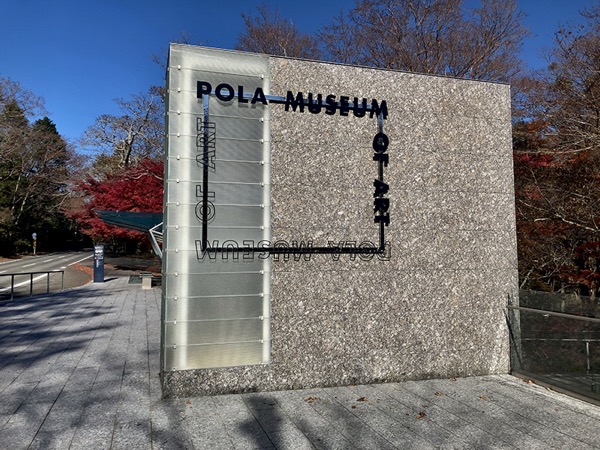

森美術館で開催されている「六本木クロッシング2025展」を鑑賞してきたよ。

この展覧会は3年に一度の企画だというので、前回の2022展は見逃したみたい。

六本木に行くこと自体が久しぶりで、2024年10月に国立新美術館で「田名網敬一展」を鑑賞した時以来!

「ルイス・ブルジョア展」に行く予定だったのに、体調崩して行かれなかったことまで思い出したよ。

「思い立ったが吉日」のことわざ通り、気になる展覧会には「なるはや」で出かけよう!(笑)

前回鑑賞した「六本木クロッシング2019」の時同様、展覧会の作家一覧を見ても知らない名前ばかりだよ。

どんな作品に出会えるんだろう?

日なたはポカポカでお散歩日和と思っていたら、いつの間にか風が強くなり帽子が飛ばされそうになるほど。

ビル風もプラスされて風速何mだったんだろう?

チケットは予約済だったので、すんなり会場入りする。

展覧会がスタートして1ヶ月近くが経過しているけれど、お客さんの入りはまあまあ。

たまに順番を譲り合って撮影するようなこともあったけど、そこまでストレスなく鑑賞できたよ。

森美術館の展示作品はほとんど撮影可能で、動画も1分以内ならOKというルールに変更なくて良かった。

早速気になった作品を紹介していこう!

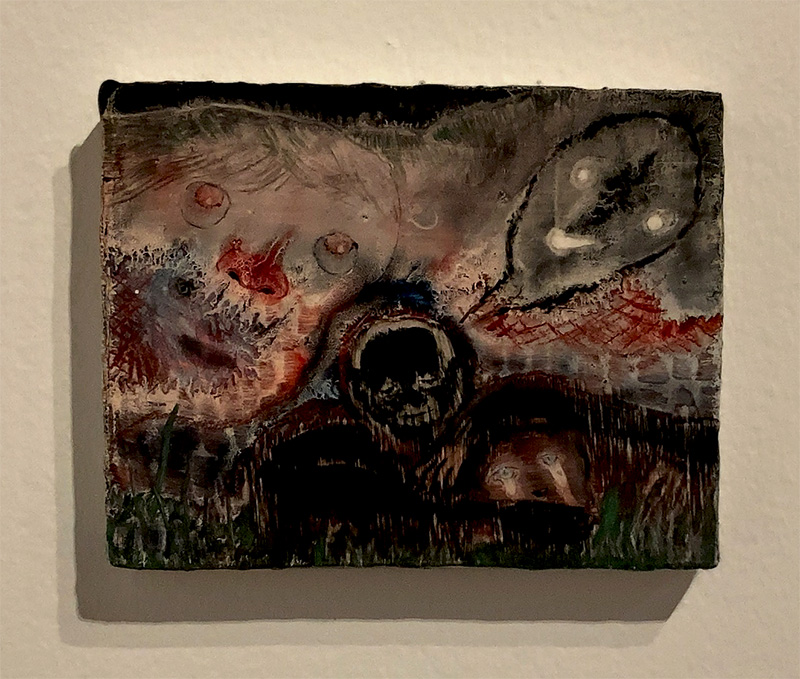

1988年福島生まれの庄司朝美はタイトルを制作年月日にしているみたい。

1988年福島生まれの庄司朝美はタイトルを制作年月日にしているみたい。

載せた作品は「25.8.19」という、横幅19cmほどのとても小さな油彩画だよ。

ゲルハルト・リヒターも日付をタイトルにしたっけ。

そう思うと、リヒターの「ビルケナウ」に作品の色合いが似ているような気がするね。

作者名を知らされていなかったら「デヴィッド・リンチの作品?」と勘違いしまうダークさ!

意味を知ることや、描いている内容を理解しなくて良いかも。

「なんか不気味」で「怖い感じがする」っていうだけで脳内にインプットされたからね。(笑)

庄司朝美の作品をもう1点。

庄司朝美の作品をもう1点。

こちらは6枚で構成された高さ177cmという大きさ!

先の作品とのサイズがまるで違うね!

タイトルは「21.8.15」で、2021年の作品だよ。

先の作品の4年前に制作されているけれど、作風や印象は変わっていないね。

庄司朝美は、2012年に多摩美術大学美術研究科絵画専攻版画領域修了後、グループ展や個展を開催しているみたい。

いつか個展を観てみたいアーティストだよ。

桑田卓郎の名前は覚えていなかったけれど、このカラフルな陶芸作品は観たことある!

桑田卓郎の名前は覚えていなかったけれど、このカラフルな陶芸作品は観たことある!

SNAKEPIPEの記憶を辿ってみると、2022年7月に鑑賞した金沢の「KAMU」を思い出した。

「ポップで色鮮やかな作品は、岡本太郎にも通じる遊び心にあふれている」

と書いているSNAKEPIPE。

あの時の展示はとても楽しくて、作品欲しくなっちゃったもんね。(笑)

「六本木クロッシング」では、高さ100cmを超える大型作品が並んでいたよ。

独特の色使いが桑田卓郎の持ち味なんだね。

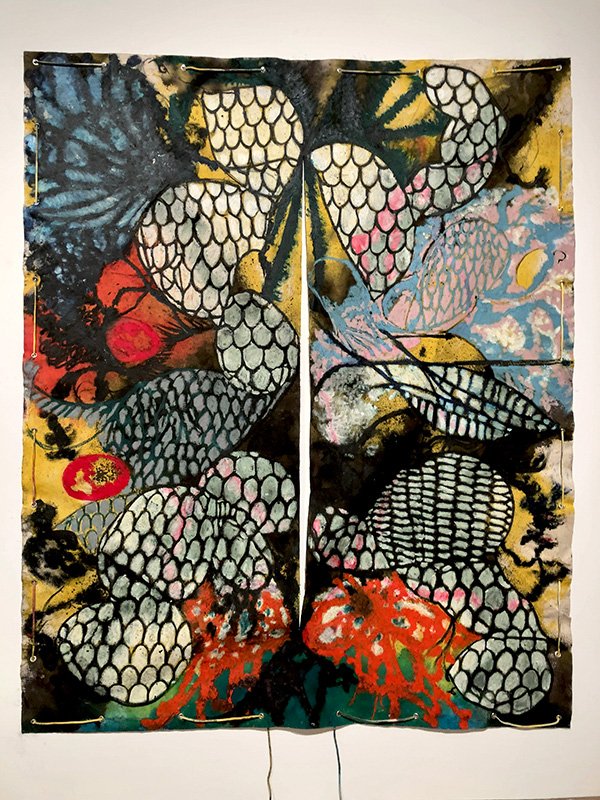

廣 直高の作品は、単なる抽象絵画ではないらしい。

廣 直高の作品は、単なる抽象絵画ではないらしい。

どうやらROCKHURRAH RECORDSが好きな白髪一雄のような、アクション・ペインティングを行っているという。

狭い隙間に仰向けに寝そべったり、穴を開けたカンバスに頭をくぐらせて描くんだとか。

載せた作品も、紐で布を体に巻き付けた状態で制作されたみたいだね。

そういったパフォーマンスを知らなくても、迫力がある作品だったことは間違いないよ。

白髪一雄のように、制作過程を動画で見せることはないんだって。

どんな様子なのか知りたかったのに、残念。(笑)

現在ロサンゼルスを活動拠点にしているという廣 直高の作品を観られて良かったよ!

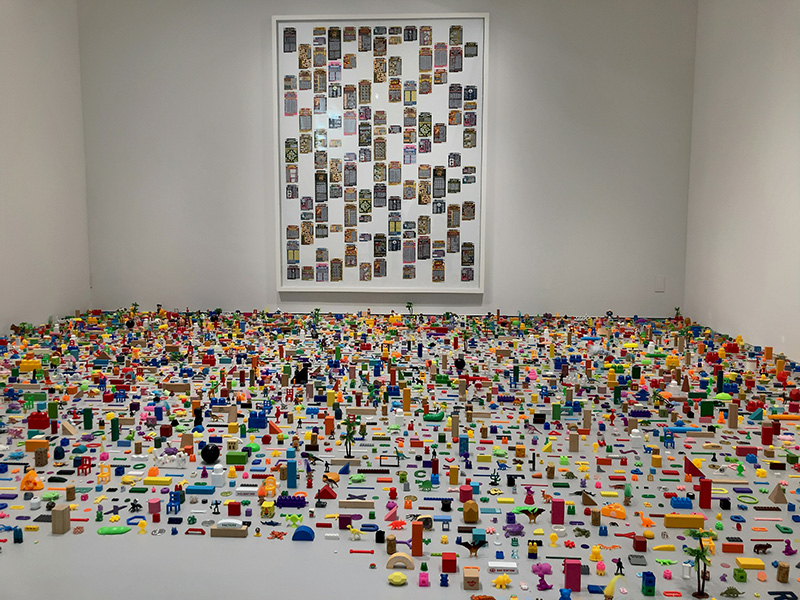

ズガ・コーサクとクリ・エイトは岸川のぞむと岡本和喜2名によるユニットだという。

ズガ・コーサクとクリ・エイトは岸川のぞむと岡本和喜2名によるユニットだという。

段ボールを素材にして水性塗料で色付け、風景を再現しているんだとか。

六本木の地下鉄入口を再現した作品は、リアルで面白かった。

思わず階段降りそうになったくらいだよ。(笑)

全く説明が要らない作品、良いね!

和田礼治郎の「MITTAG」はドイツ語で正午を意味するんだって。

和田礼治郎の「MITTAG」はドイツ語で正午を意味するんだって。

今年の「六本木クロッシング」のテーマである「時間」にぴったりの作品なんだね。

強化ガラスにきっちり半分満たされているのはブランデーだって。

なんでブランデーなのかは、会場に説明があった。

「発酵・醸造のプロセスに生と死、再生を見出した」ことが理由なんだとか。

解説がなくても、青空と琥珀色、背景に重なる水平のラインが美しい作品だったよ。

夕方の空だったり夜の景色になると印象変わりそうだね。

今回の展覧会で最も印象的だったのは、日本人建築家の村上あずさと英国人アーティストのアレキサンダー・グローヴスによるデュオ、A.A.Murakamiの「水中の月」!

ずっと観ていたくなるインスタレーション作品だったよ。

ROCKHURRAHが撮ってくれた動画を載せておこう。

「スチール、アルミニウム、カスタムロボティクス、カスタム濾過システム、泡、水、AI 制御ロボティックシステム」が使用されていると作品リストに載っているよ。

生命の樹から生まれて、生涯を終えるまでの記録のように見えてきたよ。

最後は煙になって消滅していく様子は、あまりに儚い。

最後の縁部分にまで形を保ったまま到達する泡もあり、勝手に応援していたSNAKEPIPEだよ。(笑)

「六本木クロッシング2025展」は、展示作品数も多く撮影も可能なので見応え十分。

きっといつの日か、別の展覧会で今回観たアーティストの作品に出会うだろうね。

そしてまた3年後の「六本木クロッシング」も観に行こう!(笑)