【エスパスルイ・ヴィトン エレベーター前の看板】

SNAKEPIPE WROTE:

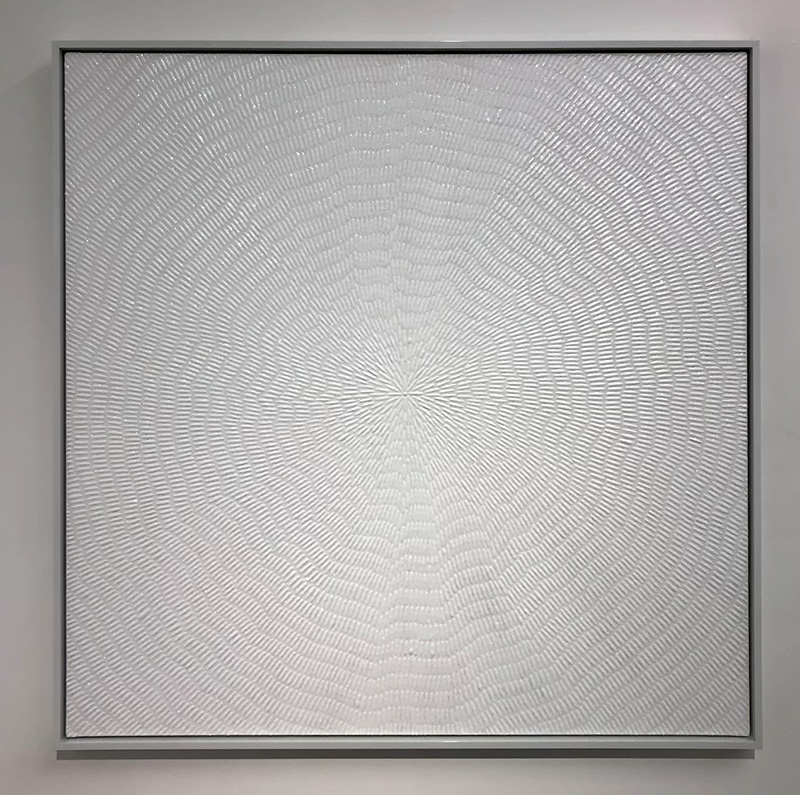

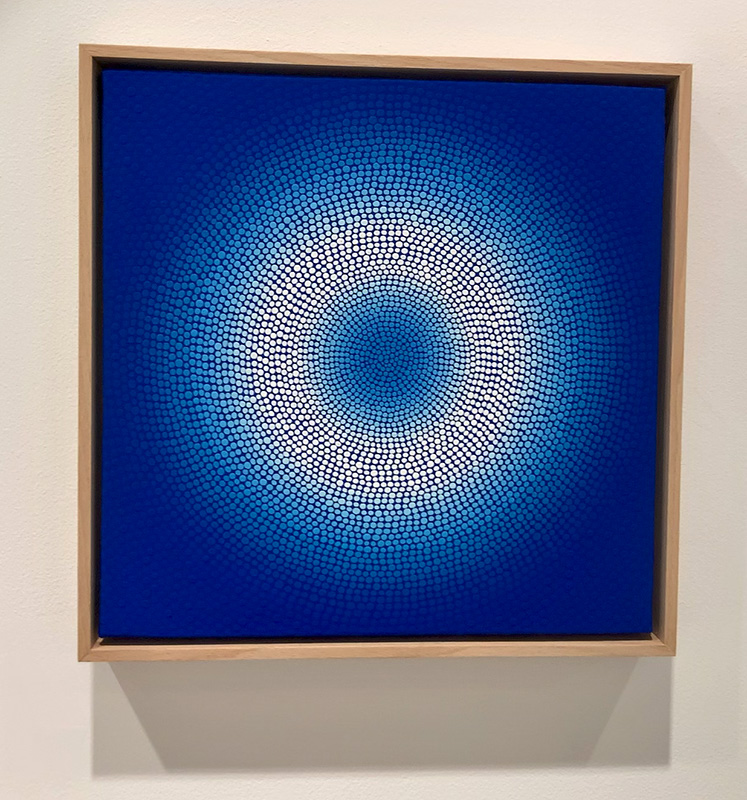

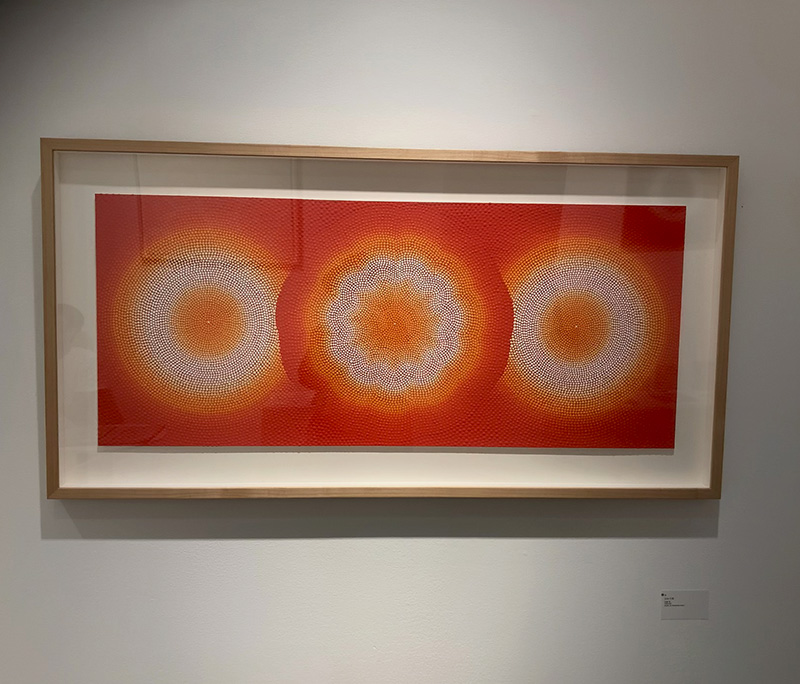

現代アート好きの友人Hと待ち合わせ、ジャイルギャラリーで「GOMA ひかりの世界」を鑑賞した話の続きを書いていこう。

ランチに向かったのは、友人Hが「素敵なところ」とお勧めしてくれたお洒落なイタリアン・レストラン。

予約していなかったけれど、すんなりテラス席に案内してもらう。

この店名は、もしや?

SNAKEPIPEの記憶にある「80年代に大好きだった店」が蘇ってきた!

看板をみると「since 1977」と書いてあるので、間違いないよ。

当時は珍しかった「全粒粉パン」「白いパン」や具材を選び、その場で作ってくれたサンドイッチ屋さんだったんだよね。

気取ってランチを頂いたものよ。(遠い目)

今はイタリアンの店になっていたんだね。

チョイスしてくれた友人H、ありがとう!(笑)

ゆったりしたランチ・タイムを過ごした後、次に向かったのはエスパスルイ・ヴィトン!

「ギャラリーに行きたいんですけど」

ドアマン対策を万全にしたおかげで(笑)すんなりエレベーターを案内される。

アジア系のお客さんが案内係の男性と共に、先にエレベーターを待っていた。

同じエレベーターに乗り込むと、案内係が「何階ですか?」と聞いてくるので「ギャラリーです」と応じる。

アジア系の方々は「本当のお客さん」なので、5階で降りていったよ。

「レセプショニスト、ってバッジつけてましたね」

友人Hが案内係を観察していたようだ。

「昔ならエレベーター・ボーイじゃない?」

などと言っている間にギャラリーに到着。

鑑賞前にまず化粧室に立ち寄る友人HとSNAKEPIPE。

ルイ・ヴィトンで最初にトイレに行くとは、大物感あるわあ。(笑)

いよいよ会場へ。

実はジャイルギャラリー同様、エスパスルイ・ヴィトンでの展示についても全く予習してこなかったSNAKEPIPE。

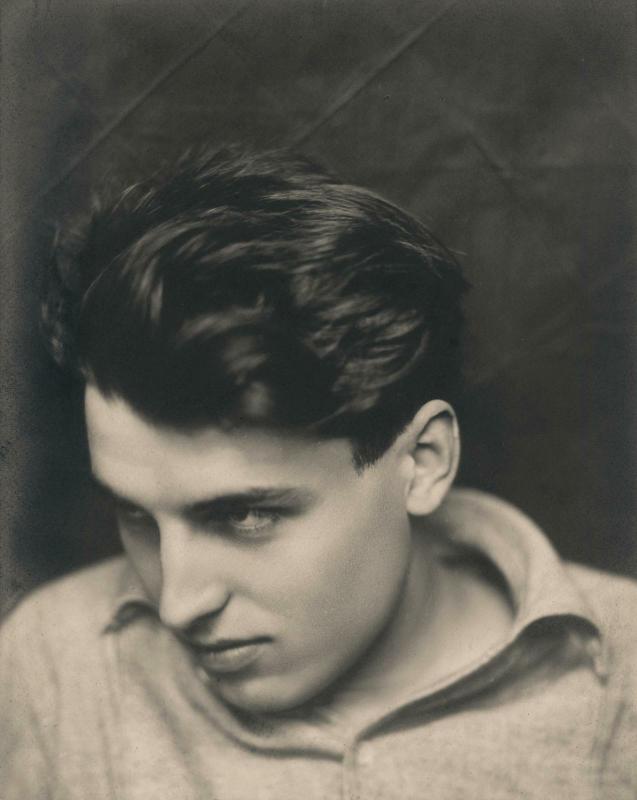

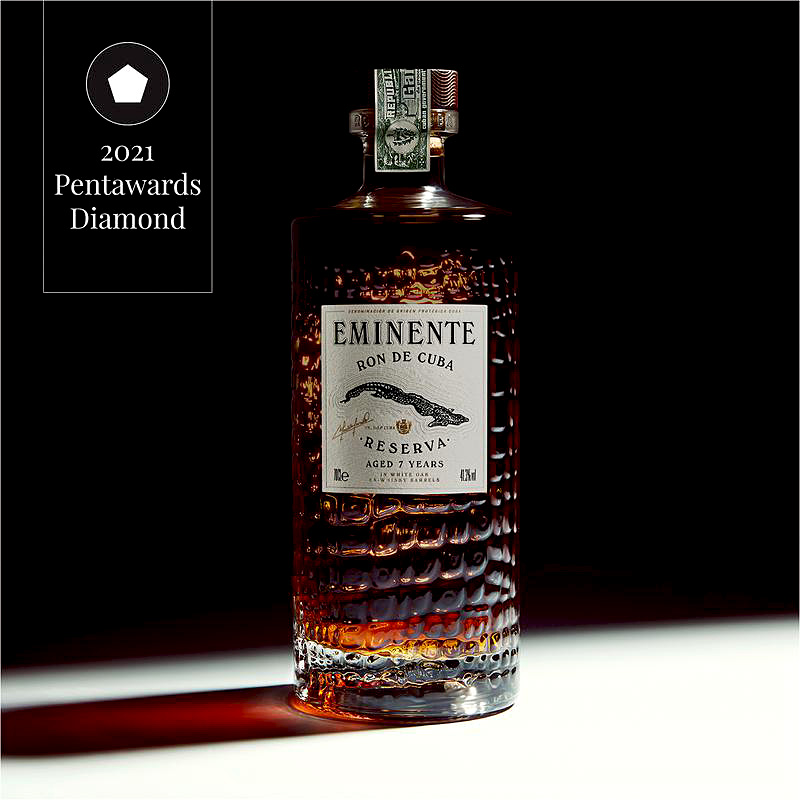

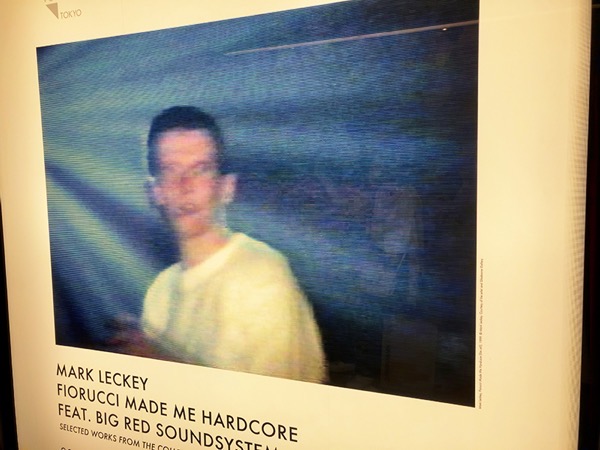

今回はMark Leckeyの「Fiorucci Made Me Hardcore feat. Big Red SoundSystem」という展覧会が開催されている。

ここからはマーク・レッキーと表記していこう。

初めて聞くアーティストなので、経歴を調べてみようか。

1964 イギリスのバーケンヘッド生まれ 1990 ニューカッスル工科大学にて学士号取得 1999 「Fiorucci Made Me Hardcore」を発表 2005-2009 ドイツのシュテーデル美術大学で映画学の教授を務める 2008 ターナー賞を受賞

今年60歳のアーティストなんだね。

ターナー賞受賞者で、大学教授まで経験しているアーティストだったとは!

これは帰宅後調べて知った事実で、会場入りした時には知識ゼロだからね。

先入観なく素直に作品と対峙できるってことだ。(笑)

暗い会場に足を踏み入れると、大きめの音量と巨大スクリーンが見える。

暗い会場に足を踏み入れると、大きめの音量と巨大スクリーンが見える。

エスパスルイ・ヴィトンの係の方がにこやかに駆け寄ってくる。

「ごゆっくりご覧ください。撮影もできます」

最初から言ってもらえると助かるー!(笑)

お礼を言って、早速映像作品に目を向けるSNAKEPIPE。

ダンス・シーンが続いている映像なんだよね。

これが展覧会タイトルの「Fiorucci Made Me Hardcore」で、フィオルッチとはファッション・ブランドのフィオルッチのことだって。

80年代を知っている人にとっては懐かしいブランドだよね。

直訳すると「フィオルッチが俺をハードコアにしてくれた」になるね。(笑)

それにしてもルイ・ヴィトンの会場でフィオルッチとは良い度胸してるわ。

YouTubeに「Fiorucci Made Me Hardcore」の映像があったので、載せてみよう。

改めて最初から最後まで観てみたよ。

70年代から90年代のクラブ(ディスコ)でのダンス・シーンを、マーク・レッキーがアレンジした作品だという。

ファッションと音楽が個人のアイデンティティや文化的背景に与える影響を象徴的に表現し、ノスタルジアや文化の変容を探求する作品として評価されているんだって。

日本とイギリスの違いはあるけれど、サブカルチャーやファッション、そして音楽を栄養源として育った人には、共感できる題材だよね!

最後まで観ると、少し寂しい気持ちになるのは、「踊っていたあの頃」を思い出すからかな?

ね、そう思わない?と話しかけようとすると、友人Hの姿が見えない。

ね、そう思わない?と話しかけようとすると、友人Hの姿が見えない。

どこに行ったのか周りを見渡すと、スクリーンの真後ろにある赤い作品の前で微動だにせず立ち尽くしている。

この作品は一体何?

「サウンド・システムですね」

友人Hが答えてくれた。

サウンド・システムって聞き覚えがあるなあ。

90年代によく聴いていたのが、サウンド・システム「Stone Love」だったことを思い出した!

ジャマイカで本場のダンスホール・レゲエ体験していたわけではなく、CDを愛聴してたんだよね。

サウンド・システムとは、「野外ダンスパーティを提供する移動式の音響設備、および提供する集団を指す(Wikipediaより)」とのことなので、機材だけでもサウンド・システムなんだね。

友人Hは音質の良さに圧倒され、じっくり観察していたという。

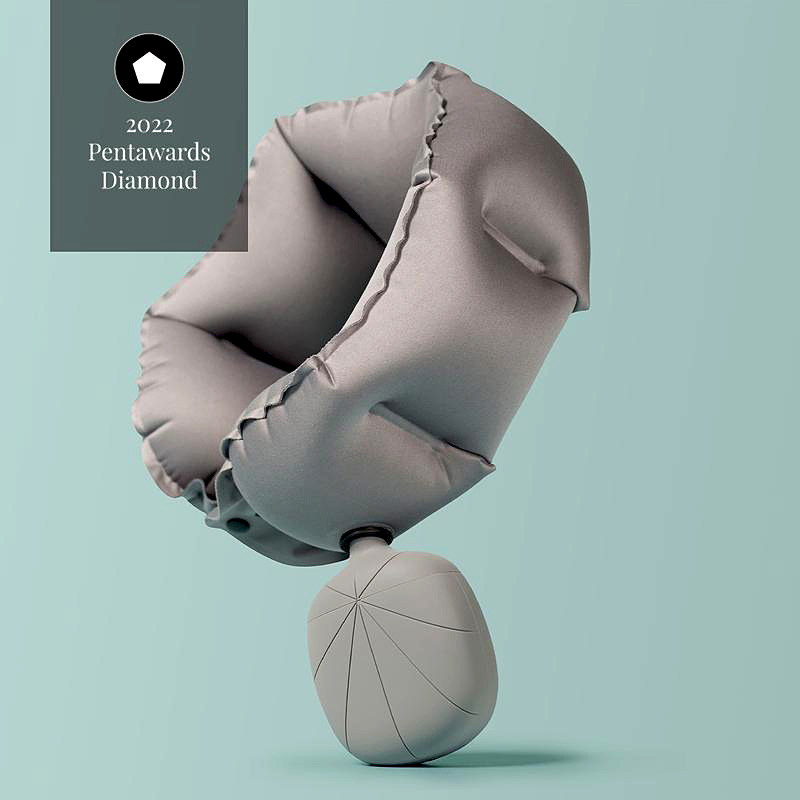

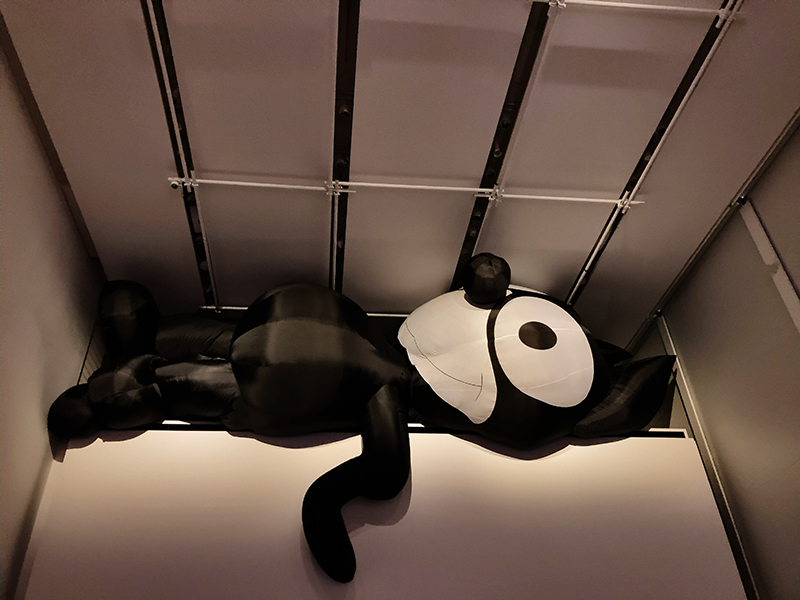

サウンド・システムの後ろの天井部分には、巨大なフェリックス・ザ・キャットが寝転んでいる。

サウンド・システムの後ろの天井部分には、巨大なフェリックス・ザ・キャットが寝転んでいる。

かなりの大きさ!

どうやら身長(?)12m、胴体が5mもあり、送風機で空気を送り膨らませているみたいだね。

マーク・レッキーなりの解釈でフェリックスを題材に選んでいるようだけど、意味を理解しなくても良いような?

観た瞬間に驚かせるのが現代アートだからね!(笑)

最初の映像もトニー・パーマーが1977年にテレビのために撮影した映像などを編集した作品で、フェリックスもオリジナルではない。

最初の映像もトニー・パーマーが1977年にテレビのために撮影した映像などを編集した作品で、フェリックスもオリジナルではない。

マーク・レッキーは「レディ・メイド」を得意にしているのかもしれないね?

帰ろうとした時、エスパスルイ・ヴィトンの係の方がにこやかに近寄ってくる。

そしてマーク・レッキーが来日し、オープニング・セレモニーの時にシャンパン片手にサウンド・システムの音量を上げてご機嫌だった話を教えてくれたよ。

「その音を聴きたかった!」

友人Hが残念そうに言う。

本当に耳の人なんだね。(笑)

1日に2つのギャラリーを鑑賞できて楽しかった。

どちらも初めて知ったアーティストなので、知識が増えて嬉しいよ。

そして同じ感動を味わった友人Hに感謝!

また約束しましょ。(笑)