ROCKHURRAH WROTE:

この「時に忘れられた人々」というシリーズ企画で小栗虫太郎について書いたのがすでに二年前の事。

「黒死館殺人事件」だけが虫太郎の魅力の全てではないし、他にも個人的に大好きな作品はあるんだが、それはまた別の機会に・・・。

などと書いた「別の機会」が二年後の今日というわけだ。

その間に熟考を重ねたわけではないし、たまたまなんだけど、喜んでスイスイと虫太郎について書けるほどの筆力がないというだけの話だね。

この話題に限らず、思いついてはみたものの、全然完成してないブログの下書きがいくつもあるのがROCKHURRAHの現状だ。

今さら言うのも何だが、遅いし格別気が利いてるわけでもないし、ものを書くのにすごく向いてないんじゃなかろうか? (笑)

書くことが決まりさえすれば結構ハイペースで一気に仕上げるSNAKEPIPEみたいになりたいよ。

小栗虫太郎について知らない人がこのブログの、この記事を読んでるかどうかは不明だけど、よくわからん人は前回の記事を読んでね。

関係ないが、なぜかウチの記事が知らぬ間に「NAVERまとめ」などというサイトに二つも掲載されていた。本人が知らないとは・・・。

まあこのように難解な奇書「黒死館殺人事件」は発表当時(昭和初期)の世間を仰天させた長編小説で、「殺人事件」などとタイトルについてる癖に一向にそれらしくない。

現実の事件や人間の動きはあまり描写される事なく、紙面の大半を探偵の法水麟太郎が衒学的知識のひけらかしで埋め尽くす・・・。

中学生くらいで読んで「何じゃこりゃ?」と唖然としたものだ。ペダントリーという言葉をここで初めて知ったよ。

しかしこのまやかしだらけ、何度読んでもスッキリしない大長編には中毒性が秘められていて、1980年代以降の言葉で言うならサブカルチャーやカルト的な魅力を持った作品ということになるだろうか。大マジメに書かれてはいるがバカミスの一種と言ってもいいくらい。

同時代には夢野久作の「ドグラ・マグラ」もあり、探偵小説の二大奇書と言っても差し支えないだろう。ちなみにWikipediaなどには中井英夫の「虚無への供物」を加えた三大奇書と書かれているが、時代も随分違うし無理やりだな、と個人的には思う。

小栗虫太郎は「黒死館殺人事件」みたいな作風のみの作家ではなく、他にも非常に変わった作品を遺している。今回、特集しようと思っているのがそのうちのひとつのジャンル「人外魔境シリーズ」だ。

これは探偵小説作家を数多く見出した雑誌「新青年」に1939年から1941年まで連載された短編集で、いわゆる秘境冒険小説の一種だ。秘境!魔境!

これは探偵小説作家を数多く見出した雑誌「新青年」に1939年から1941年まで連載された短編集で、いわゆる秘境冒険小説の一種だ。秘境!魔境!

先日、NHKで放送された 「大アマゾン 最後の秘境」といった番組でも明らかな通り、この21世紀でも一般的に知られてない秘境が地球上にはまだ残されているらしい。

「人外魔境」が出た時代だったらもっと数多くの秘境、謎の場所が世界中にあったのは間違いないだろう。

もしかしたら今では観光地や世界遺産になってるようなところでも小栗虫太郎の時代には魔境だったかも知れないからね。

誰でもみんな、というわけじゃなかろうが、ROCKHURRAHは子供の頃から秘境だの未確認生物だのが大好きだった。文献を読み漁って研究するほどのディープなマニアにはならなかったが、TVのスペシャル番組とかでその手のがあると楽しみにしている(同時に裏切られる)ような少年だった。

そういう嗜好があったからこそ、この「人外魔境」に若年の頃から出会う事が出来た。

確かまだ小栗虫太郎を知る前に「少年キング」で連載されていたのを読んでて、後から虫太郎が原作だったと知ったように記憶する。水木しげるや桑田次郎などが漫画化した作品ね。この時代の少年漫画雑誌は探偵小説を元ネタにしたようなのが多くていい時代だったなあ。

その後も小栗虫太郎だけでなく久生十蘭の「地底獣国」や香山滋の「 オラン・ペンデクの復讐」など、文明世界とは違った場所で繰り広げられる小説は色々と探しまくって次から次へと読んでいた。

ROCKHURRAHの「ヒマがあれば古本屋か中古レコード屋巡り」という後年の趣味が確立したのがこの時代だったのは間違いない。

さて、前置きだの回想だのが長くて飽きてきたが「人外魔境」はそれぞれのタイトルと出てくる魔境のキャッチフレーズを読んでるだけで心が高揚してくるような魅力を持った小説だ。

虫太郎の魅力の多くは「ルビ付き漢字」の多用にあり、これが単にカタカナで書いた単語よりもずっとイマジネーションを刺激するのだ。しかしブログのようなWEBではルビ付けるのが結構面倒くさくなるので、その辺の魅力をうまく伝えられないのが残念。

全部挙げてたらキリがないけど、いくつか書いてみるか。

「有尾人(ホモ・コウダスツ)」

コンゴ北東部にある「悪魔の尿溜(M’lambuwezi)」が舞台。

大絶壁の下に広がる大湿林、上空を真っ黒に埋め尽くす蝿や蚊、毒虫の大群のため、歩きでも飛行機でもたどり着く事が出来ないというド秘境だ。恐ろしい。

ふとした事で人間に捕らえられた尻尾のある猿人ドドが発端となって、主人公たちが悪魔の尿溜を目指す話。誰も辿りつけないと言ってるのに割となりゆきで大掛かりな探検隊が編成されるのがすごい。

通常の冒険物だったらまあその話だけで一編モノに出来るけど、平凡を嫌い奇異を好む作家、虫太郎らしくそこには異常なロマンスもあり、聞いたことないような奇病もあり、よくぞこんな話を考えたな。「マックス、モン・アムール」などと呟きたくなる。

そう、この後に続く作品にも趣向を凝らした美女や変な女たちが次々と登場して、エンタテインメント性も忘れてないのが「人外魔境シリーズ」なのだ。

しかし世紀の発見と思える有尾人そのものについては案外ぞんざいな記述しかないので、うーむ、読者もわかったようなわからんような。

「天母峰(ハーモ・サムバ・チョウ)」

第三話であるこの作品から、シリーズ物の主人公である世界的な鳥獣採集人、折竹孫七が登場する。当時の日本人の誰も見たことないような新種、あるいは貴重な生物を発見して捕獲し、その道では世界的に有名らしい。

そして各国に出入り出来るという立場を利用して、実はアジアの奥地を秘密測量しているという裏の顔を持つ人物。スパイ的な活動もあるわけだ。

まさに第二次世界大戦が始まった頃の小説であるから、大東亜共栄圏の構想に基づいて書かれた日本の英雄が折竹孫七だったのだ。

規制が強かったからこの時代、探偵小説は書く事が難しくて、作家は時代劇に走ったりこのような冒険小説(多くは軍国主義寄り)に走ったり、反戦小説書いて捕まったり、岡山に疎開したり、色々と大変だったわけだな。

この話に出てくるのはチベットの巴顔喀喇(パイアンカラ)山脈にある「天母生上の雲湖(Lha mo Sambha cho)」。

4万フィートにも及ぶ大積乱雲に覆われていてどこにあるやらさっぱりわからんという現世の楽園らしい。毘沙門天の楽土がその頂にあるという。どうしたら行けるのだろう?教えて欲しい。ん、「ガンダーラ」の元祖みたいなもんか?

その謎の楽土を目指す折竹。

同行するのが山に登った事もない男と頭の足りないサーカス娘というすごいメンツだ。 小栗虫太郎は必ず意外性のある人物を無理やり話の中に登場されるという癖があるが、まさにそのアンバランスこそファンにとっての魅力。

乱歩の「鏡地獄」を流用したような描写まであり、両方のファンにとってはたまりませんな。

そこに行く目的も壮絶で「祖国をなくした人間がどこの地図にもない安住の地を求める」という、激動の時代だからこその理由だ。

作者(小栗虫太郎)の元を訪れた友達の折竹が冒険譚を語るという構成が多いが・・・しかしいきなり出てきた最初から折竹の秘密(スパイ的活動)を読者にばらしてしまうとは。とんでもなく口が軽いぞ、虫太郎。

「太平洋漏水孔(ダブツクウ)漂流記」

ニューギニア付近(?)の海にある「海の水の漏れる穴(Dabkku)」。

巨大な渦巻きの中心が陥没していて穴が開いてるように見える。

中にいくつか島があるが渦巻きのせいで行っても絶対に帰って来れない場所らしい。しかも温度が45℃もあるという。

うーん、暑さにとても弱いROCKHURRAHならずとも大抵の人間は行けるはずない。

この話は折竹が若い頃に出会った世にも奇妙な物語、という形式で語られる。

主人公は独逸ニューギニア拓殖会社(ドイッチェ・ノイ・ギネア・ゲゼルシャフト)というまるでDAF(Deutsch Amerikanische Freundschaft)のような名称の会社に勤めるドイツ人幹部、若くてお洒落との事だ。

趣味が高じてカヌーの長い旅から帰ってみると、何とニューギニアがドイツの占領下からオーストラリアの支配下に変わったという。

海の上にいる間に戦争が始まったというわけね。

周りみんな殺されてしまい、復讐のために敵国司令官の子供を誘拐。んがしかし、勘違いで司令官の子供の友達である日本人の子供を誘拐してしまう。あーあ。

そしてこれまた成り行きで、子供連れで日本を目指す大冒険の旅をする。

そしてまたありえないような身の上の少女まで登場し、三人で日本を目指すのだが。

「オジチャン、オチッコが出たいよ」

「黒死館殺人事件」で初めて知って、難解な小説を書くという先入観で読むと同じ作者とは思えない表現にビックリするね。そして想像するだけで怖い「島」。

この時代の話だから今では問題となるような差別描写も出てくるけど、大海原の小さな舟という密室で違った目的の人間が一緒にいる。この閉塞的なシチュエーションを考えだした虫太郎は素晴らしい、と初めて読んだ時は快哉を叫んだものだ。後のどんなパニック映画もこの域を超えてないと思えるからね。

「幽魂境(セル・ミク・シュア)」

グリーンランド中部高原の北緯75度あたりにある「冥路の国(Ser-mik-suah)」。

1万フィートの大氷河の中にあり、生身の人間が踏破出来る場所ではないと記述されている。死んだエスキモーが橇を駆って氷の涯に向かってゆくという神秘譚が語られる。

「死骸になってから行かされるなんて、おいらの種族はなんて手間がかかるだべえ(エスキモー、アル・ニン・ワの談話)」

そして先占問題(その土地を一番最初に見つけた国の所有権になる)までも絡めた壮大な話だ。その場所が何とグリーンランド(デンマーク領)の内部にあり、発見したのが折竹孫七だと言う。 つまりグリーンランドの内部に日本が先占宣言出来る土地があるというのが今回の話のポイントとなる。

で、今回もまた意外性ありすぎのメンツで冥路の国を目指す。

出てくるのは無疵のルチアーノ(ラッキー・ルチアーノ)、その情婦で魔窟組合の女王、牝鶏フロー(ニッキー・フロー)というニューヨークのギャングスター一味。

ヒロインはサーカスの怪力女、おのぶさんという大姉御だ。

第一話は猿人ドドだったが、ここでは鯨狼(アー・ペラー)という奇獣が出てくる。

何でこんな組み合わせでグリーンランド奥地?などと思ってては虫太郎ワールドにはついてゆけない。これを必然に変える強引な展開こそ虫太郎の素晴らしいところだね。

以上、4つだけピックアップしてみたが、未読の人にこのわけのわからない魅力が伝わっただろうか?

魔境冒険物とは言ってもハリウッド映画並みの大アクション・シーンや恐怖のクリーチャーを期待されても困るし、短編集なので部分的にはあらすじのようなサラッとした描写しかなかったりするのが物足りない感じはする。

これが「黒死館殺人事件」のように延々と描写されてたらそれも困るが、程よいヴォリュームだったらな、と残念に思うよ。

しかしこの小説が太平洋戦争突入直前に書かれた日本人のイマジネーションによる産物だと考えれば、その凄さが多少は理解出来るというものだ。

まさに珍しい漢字とルビの大伽藍。

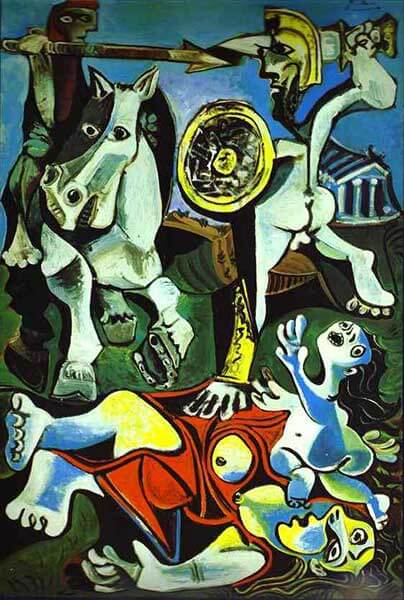

80年代的に言えばこれだね。

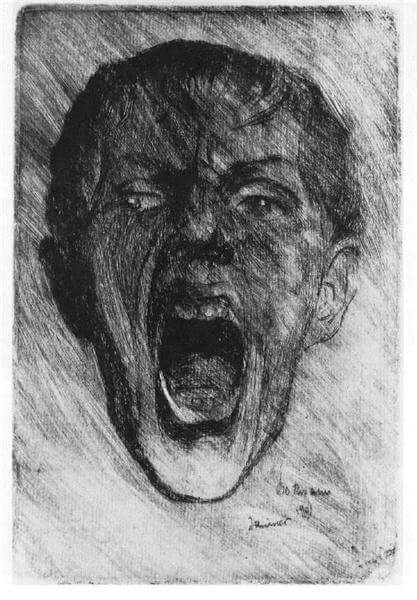

元ゲルニカのメンバーだった大田螢一による「人外大魔境」というアルバムより。

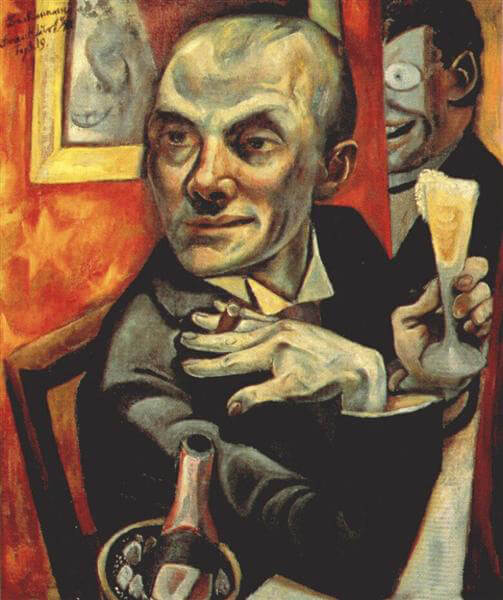

と言ってもゲルニカのフロントは戸川純と上野耕路の二人だったんだけど。太田螢一はグニャグニャした不気味な絵柄のイラストでも有名だね。実写版「ドグラ・マグラ(松本俊夫監督)」のポスターとか描いてたな。そしてこちらは虫太郎。

ヒカシューの巻上公一や細野晴臣、鈴木慶一などと共に作ったグロテスクでイビツなニュー・ウェイブ歌謡がこれだ。

関係ないけど「フールズメイト(音楽雑誌)」の編集長だった故・北村昌士がやってたバンド、YBO²は「ドグラ・マグラ」という大傑作を出してたな。

二大異端作家、音楽で蘇る。

関係あるかどうか不明だが東京ロッカーズのS-KENも「魔都」などという久生十蘭みたいなタイトルの曲をやってて、異端探偵小説の大御所三人がこんな時代に出揃ったわけだ。

小栗虫太郎は「黒死館殺人事件」で得た「異常でとにかく変な、難しい小説を書く人」という固定観念を覆すべく、様々な作風の(これまたイビツではあるんだが)ものを書いてきた。

新伝奇小説と銘打った「二十世紀鉄仮面」や「青い鷺」などは江戸川乱歩における通俗物のように、探偵役が推理するだけでなく、実際に事件に巻き込まれてピンチになったり冒険したりする境地にも挑戦した。

「白蟻」や「潜航艇『鷹の城』」などは異常な舞台設定で起こるかなり奇妙なテイストを持った作品で虫太郎以外には書けないだろうというシロモノ。

そして秘境冒険小説の体裁を取ってはいるが何でもありの異常な世界「人外魔境」。

小栗虫太郎は三軒茶屋近くの太子堂をホームグラウンドにしてあまり出歩かなかったというような話を読んだ事があるが、この小説も何らかの文献で得た知識と自分の想像のみで書き進めたのだろうか。

実際にそんな場所(「人外魔境」の舞台になった土地)にそんな魔境があったのか?

これを今の情報量で考証するほどのヒマがROCKHURRAHにないからわからないが、かなりの大ぼらが混じった幻想の中の魔境なんだろうと想像する。

それは現実よりもずっと魅惑的な世界なので、このままでいいんだと思うよ。

魔境も神秘もずっといつまでもこの世にあり続けて欲しいからね。

さて、第3篇があるのかどうか?それは何年後なのか?

それではまた、Kwa heri.(スワヒリ語でさようなら)。