【ほとばしる汗と筋肉!スポーツの秋?】

【ほとばしる汗と筋肉!スポーツの秋?】

ROCKHURRAH WROTE:

映画通は全然唸らないとは思うが、ROCKHURRAHとSNAKEPIPEの2人が自分の主観で何かネタに出来ると感じたものだけを特集するのがこの「映画の殿」という企画だ。

SNAKEPIPEの書いたものは割とオーソドックスな感想だったり、ためになるレビューだったりするけど、ROCKHURRAHの方はあまり感想文のようなものは書けないから、どちらかと言うと映画以外の部分から攻めてゆくという方向性でやっていこうかと今思いついた。

さて、今回書きたいのはSFやファンタジーで古典中の古典と言える作品を題材とした映画について。

ROCKHURRAHはミステリーや古典的な探偵小説は子供の頃から読んでいたんだが、SFやヒロイック・ファンタジー(特に海外の)はそこまで詳しいわけではない。

兄が2人いて読書家だったので、自分独自の路線を見出す前の少年時代には、当然影響を受けて同じ小説を読んでいたのが始まりだった。兄たちが特に好んでいたのがSFやヒロイック・ファンタジーだったのでその辺に置いてあった本というのがコナンや火星シリーズ、レンズマンにスカイラークにエルリックにノースウェスト・スミスなどなど。例の挙げ方がメチャクチャ(しかも実際にちゃんと読んだものは少数)で済まないが今何となく思い出したのがこれらの作品。

どれが面白いのかわからずに(主に表紙や挿絵で面白そうなのを選んで)テキトウに断片的に読んだものだった。今考えると随分とマセた小学生だったなあ。

そんなROCKHURRAHの少年時代なんだが、中でもよく覚えているのが(つまり好きだった作風が)エドガー・ライス・バロウズの「火星シリーズ」とロバート・E・ハワードの「英雄コナン・シリーズ」だ。どちらもこの手のジャンルでは王道過ぎて、今どき誰も語らないくらいのシロモノなんだが、少年時代に読んでワクワクした感触は数十年経った今でも忘れるものではない。

ちなみにバローズと呼ぶのが最近では主流らしいがROCKHURRAHはずっとバロウズと読み書きしていたので、ここではその書き方にしておく。

それらの小説を一応原作とした映画が近年、なぜか公開されて、DVDにもとっくの昔になっていて「こりゃ懐かしいわい」と借りて両方とも観たのが今回のネタとなったわけ。

エドガー・ライス・バロウズの代表作とも言える火星シリーズ、その第一作目「火星のプリンセス」を元ネタとしたのが「ジョン・カーター」という2012年の映画。

何と原作から100年の時を経てやっとこさ本格的な映画化、さらにディズニー製作というのにビックリだったが、これについては製作が進んでいる頃から情報は得ていた。

ついでに、莫大な制作費をかけたにも関わらず予想よりは流行らなくてディズニー映画としては「コケた」部類の映画だという風評も知ってはいた。

どうせ原作とは違うものになるだろうし、全然期待してなくて映画公開時も観に行く事もなかったんだが、一応DVDになった時に借りてみた。

この作品を全く知らない人のために一応書いておくが、エドガー・ライス・バロウズが「火星のプリンセス」を発表したのは今から約100年ほど前、日本では何と大正時代にあたる。

バロウズはこの「火星シリーズ」以外でも「金星シリーズ」「月シリーズ」「地底世界ペルシダー・シリーズ」などヒット作を連発したベストセラー作家だった。これらを知らない人でもターザンの原作者と言えば大体誰でもわかるだろう(オリジナルの「ターザン」を読んだり映画で観たりした人は今どきさすがに少なかろうが、知名度という点で)。

宇宙や太古のような世界を舞台にしたからSFの範疇に位置する作品、というわけではなくて、話の内容はどちらかと言うと異郷の地で繰り広げられる冒険活劇と言うべきか。

正義のヒーローが悪漢に捕らえられた姫を助けにゆく、というような王道極まりない設定で、そこに至るまでの道には一切ひねりもない。まあ、そんな大昔に書かれた小説であっと驚くひねりがないのは当たり前と言えるか。

南北戦争の士官だったジョン・カーターがアリゾナ奥地でなぜだか火星にワープ(というより幽体離脱)してしまう。その火星はキュリオシティとかの映像によって現在我々が知り得た火星ではなく、100年前の1912年にバロウズが想像した火星バルスームであり・・・などといちいち書いてたらこの時代のSFについてなんか語れないな。

ROCKHURRAHは科学的な根拠なんか全然気にしない事にしよう。

さて、火星に着いたらビックリんな事に、ちょっとジャンプしただけで数十メートルもの跳躍が出来るという現象(重力の違い)に気付く。士官だからやや強く鍛えた男だったんだろうが、この火星では誰もが度肝を抜かれるような超人的な能力を持つ事になるのだ。人はちょっと跳べるだけでこんなに強くなる、という事が少年時代には驚愕だった。

ただピョンピョンと無人の火星を飛び回るだけでは小説にならぬから、バロウズは火星人を登場させる。どうやらこの火星では四本の腕を持つ緑色人種と地球人的な赤色人種、さらにいくつかの怪物のような生物がいる模様。タコの火星人はいないのか?それらの種族は互いに争いあっていて、ジョン・カーターも抗争に巻き込まれてしまうというような大筋だ。

火星に着いた後のストーリーは後のSFや「スターウォーズ」あたりに多大な影響を与えたのは間違いない。仲間になる四本腕の異形の緑色人種、タルス・タルカスや美女のお姫様デジャー・ソリス、マスコット的な火星の番犬(ただし全然かわいくない)などのキャラクター設定に似たものは、スペース・オペラと呼ばれるこういうジャンルの小説にはお約束のように手を変え品を変え登場していたのだろう。

そういった後世に登場したSFやアニメの偉大な元祖がこの火星シリーズというわけだ。

この手の冒険活劇は荒唐無稽だの子供っぽいだの陳腐だのと評されたりもするが、全てがリアルで科学的考証に基づいたSFだけが尊いわけじゃない。これはこれで立派な大衆娯楽なのは明らかだ。

原作についてばかり書いたがこの映画は昔の時代には実現出来なかった特撮が、技術の進歩により100年もかかってようやくちゃんとした映画になったという点が評価出来る。「映像化不可能」という制限が今ではCGなどの発達で不可能じゃなくなったからね。確かにこれを着ぐるみやハリボテ、大規模なロケなどで全部アナログで作ってたら大変だもんね。

原作についてばかり書いたがこの映画は昔の時代には実現出来なかった特撮が、技術の進歩により100年もかかってようやくちゃんとした映画になったという点が評価出来る。「映像化不可能」という制限が今ではCGなどの発達で不可能じゃなくなったからね。確かにこれを着ぐるみやハリボテ、大規模なロケなどで全部アナログで作ってたら大変だもんね。

さて、主役をやっている2人については特に感想もない、というのが正直なところ。特に悪くもないけど、原作と比べてどうなんだろうか?

主人公のジョン・カーターを演じたのは同じ年にヒットした「バトルシップ」でも熱血バカ船長を演じたテイラー・キッチュなる男。

デジャー・ソリス役は「姫」というにはちょっと歳を取り過ぎてる気がするいかつい女、リン・コリンズ。絶世の美女役をやるのはちょっとなあ、と感じる。

原作では身長3メートルを超える大男タルス・タルカス(と言うより緑色人種全て)もこの映画では割と人並みの縮尺になっていたのも残念。何か細くてカマキリ星人にしか見えないんだよね。弱そう。

熱烈なファンが多い原作だけに、この辺のちょっとした齟齬が不評の原因だったのか?原作とここが全然違うというあら探しはいくらでも出来るけど、何も許さなければ永遠に映画化は不可能という気もする。

ちなみにこの「ジョン・カーター」より前の2009年に「アバター・オブ・マーズ(原題Princess Of Mars)」なる作品が出来上がってたりする。

こちらは80年代に一世を風靡したポルノ女優、トレイシー・ローズがデジャー・ソリス役をやっているようなんだが、この映画の時一体何歳なのか?と思うと怖くて観れないんだよね。上のリン・コリンズよりも明らかに年長だと思われる。ジョン・ウォーターズの映画「クライベイビー」の時はカッコ良いロカビリー不良少女役で良かったんだが。

あれ、もしかして映画の感想たったこれだけ?そうなんです、まだ次のコナンもあるし先を急ぐのです。

「英雄コナン・シリーズ」は1930年代に発表されたロバート・E・ハワードによる小説で、いわゆるヒロイック・ファンタジーの世界で燦然と輝く強烈なヒーロー、コナンの冒険物語だ。

ヒロイック・ファンタジーは剣と魔法の世界、こういうのを読んだ事ない人でもドラクエくらいは知ってるだろう。それらの元祖的存在がこのコナン・シリーズというわけ。拳銃自殺した人気作家というインパクトの強さもあって、日本での知名度も高い作品だ。

舞台となるのは 1万2000年ほど昔のハイボリア時代というハワード創作による架空の時代。主に古代のヨーロッパとアジア大陸、アフリカ大陸あたりと思われる地域が物語に登場する。この架空の時代には北方の辺境に蛮族が住むキンメリアという土地があり、コナンの出身地はそのあたりという設定になっている。キンメリアは実際に古代ウクライナあたりにあった土地で騎馬民族が住んでいたらしいが、ハワードのキンメリアはさらに北の最果てということになっているらしい。

そのウクライナ人の遠い祖先であるコナンは勇猛、というより獰猛極まりない荒武者で剣も馬も達人、とにかく人間離れした荒々しい田舎の蛮族で、決して正義のヒーローではないと描かれているのが「火星シリーズ」のジョン・カーターと違うところ。

盗賊、海賊の奴隷になったと思えばあっという間にそれらの軍団を乗っ取り牛耳るなんて事は朝飯前。ただの筋肉バカではないから悪巧みやどこかの要塞を落とすなんて芸当も得意技。ただし魔法と女にはちょっぴり弱いからダマサれたりしてピンチに陥る。んが最後にはやっぱり剣と筋肉で勝つ、というのがこのシリーズの定番だ。ジョン・カーターがデジャー・ソリス一筋なのに対し、コナンは毎回ボンドガール並に美女をとっかえひっかえというプレイボーイぶり。この時代に人気があったのもよくわかるよ。

さらにコナンのシリーズは彼の冒険が時代順ではなく、いきなり王様時代からエピソードが始まる。その後の作品で若造時代が描かれていたり、もしリアルタイムで読んでたら世界観を把握しにくいかもね。

英雄コナンは80年代にアーノルド・シュワルツェネッガー主演で2回映画となっているが、「コナン・ザ・バーバリアン」はそれのリメイクみたいな感じでジェイソン・モモア主演、2011年に映画化されている。

ハワード原作のエピソードをちょこっとだけ色々とくっつけて一本にしたという雰囲気映画の典型なんだが、前述した通りの原作なので仕方なかったのかな?

「征服王コナン」を原作通り忠実に映画化したらダーク・ファンタジーの超大作になるんじゃなかろうか?と思うが、もう王になった後のコナンが戦争で負けて落ちぶれた後に再び王位奪還するという話なので映画一作目にはあまり向かない内容。この映画のコナンはもっと前の少年から青年時代を描いている。

シュワルツェネッガー版の太い腕や体が動きづらそうで、ややもっさりした戦闘シーンだったのに対して、このモモア版の方はかなり機敏に動いていた。主にその戦闘スピードの違いが気になる点だったが、SNAKEPIPEは「本当に重い大剣で斬るというよりはぶつけて戦ってゆく打撃戦」というような点でシュワルツェネッガー版にリアルさを見出していたよ。何だかプロの発言みたいだね(笑)。

シュワルツェネッガー版の太い腕や体が動きづらそうで、ややもっさりした戦闘シーンだったのに対して、このモモア版の方はかなり機敏に動いていた。主にその戦闘スピードの違いが気になる点だったが、SNAKEPIPEは「本当に重い大剣で斬るというよりはぶつけて戦ってゆく打撃戦」というような点でシュワルツェネッガー版にリアルさを見出していたよ。何だかプロの発言みたいだね(笑)。

ジェイソン・モモアはハワイ出身の目つきがトロンとしたタイプの大男なんだが、コナンの狂戦士ぶりを表現するにはいい素材だったかも。この辺は人によって好き嫌いが分かれるので見比べるのも面白いだろう。

ロバート・ロドリゲスの映画「プラネット・テラー in グラインドハウス」のヒロインだった片足マシンガン娘、ローズ・マッゴーワンがすごいメイクと髪型で悪役やってたのがかなりのインパクト。

コナンと火星シリーズだけで良かったんだが、ついでというかオマケでこちらの紹介もして終わりにしよう。

「ソロモン・ケーン」は上のコナン・シリーズと同じくロバート・E・ハワードが原作で、2009年に映画化されている。が、日本では未公開でDVDだけ発売されたらしい。

原作の年度はコナン・シリーズとほぼ同じくらいの1930年代前後だが、このソロモン・ケーンやハワードの他の作品はROCKHURRAHの少年当時にはシリーズとしてまとまった本も出版されてなく、ほとんど読めなかったように記憶する。

ROCKHURRAHは兄との会話でソロモン・ケーンやキング・カルなどハワード作品の主人公の名前を知ってただけで、それが一体どういう話でどういう活躍をするのか全然知らないというわけ。知らずに書くなよ、とファンに言われそうだな。

日本では大体全部読めたコナンだけがヒットして、他の作品はロクに紹介されなかったのだろうか?海外ではこれらの作品のコミックス版などもあり、日本よりは確実に知名度も高かったはず。

そういう背景を踏まえての映画化なんだろうけど、このソロモン・ケーンはコナンなどと比べるとクールなカッコ良さが際立つダーク・ヒーローだ。

まず見た目がカッコイイ。ツバ広の帽子をまぶかにかぶって全身黒ずくめ、レイピアと呼ばれる(初期のファイナル・ファンタジーなどではおなじみの)細身の剣に銃を持ったダブル武装。原作は知らないが映画では剣も銃もさらに二倍持っていたかな?

舞台は16世紀の英国あたり。 Wikipediaなどで調べるとソロモン・ケーンはピューリタン(清教徒)という設定になっているようだが、原作読んでないからその辺は不明。なぜ清教徒の彼が一軍を率いてアフリカあたりで残虐な略奪をしてたのかも不明。その時ちょっと悪魔に呪われてしまう不覚があって、彼はその武力を封じて、故郷のイングランドに戻る事になる。静かな生活を望んだケーンだったが、例のごとく悪の妖術師に捕らえられた恋人を救うために、再び剣を手にするといった感じだ。

あらすじ書いてもちっとも面白くなさそうな平凡なストーリーしか想像出来ないだろうが、それはROCKHURRAHのあらすじがヘタなせいだ。

日本未公開なのが惜しいくらいに結構面白くて、B級のチャチい映画の雰囲気はなかった。主役の英国人俳優ジェームス・ピュアホイの存在感がイマイチという印象もあるが、そもそもあのソロモン・ケーンの格好したらどの役者がやってもそれなりに見えるんじゃなかろうか?

この人は最初に書いた「ジョン・カーター」でも火星の提督役だったらしいが全然記憶に残ってない。レンタルで観たのが一体いつだったか?もう一年くらいは経ってるはずだから忘れてしまうなあ。

というわけで今回は荒ぶる男三人の映画を語ってみたが、映画の感想はやっぱり少ないな。しかもROCKHURRAHの語りで興味を持って観る人もほとんどいなさそう。 これらの作品は単に映画化が遅かっただけで、原作の方はこの手のあらゆるルーツとも言えるような時代を超えた輝きを持っている。イマドキの若者受けは絶対にしなさそうだが、そういうオリジナルに敬意を持って次の世代に受け継いで欲しいものだ。

久々のブログ登場のROCKHURRAHだったが、得意の音楽ネタじゃないからこれでも結構しんどかったよ。涼しくなると調子良くなるから、また色々と書いてゆきたいものだ。

1925年テキサス州生まれのロバート・ラウシェンバーグは、アメリカにおけるネオダダの代表的な作家として活躍し、のちのポップ・アートの隆盛にも重要な役割を果たす。

1925年テキサス州生まれのロバート・ラウシェンバーグは、アメリカにおけるネオダダの代表的な作家として活躍し、のちのポップ・アートの隆盛にも重要な役割を果たす。 ジャスパー・ジョーンズは1930年ジョージア州生まれ。

ジャスパー・ジョーンズは1930年ジョージア州生まれ。

他にもマリリン・モンローだったり電気椅子などの有名な作品が展示されていたけれど、あまりにも見慣れすぎているためか確認作業をしている気分になった。

他にもマリリン・モンローだったり電気椅子などの有名な作品が展示されていたけれど、あまりにも見慣れすぎているためか確認作業をしている気分になった。 1923年ニューヨーク州生まれのロイ・リキテンスタインも、アンディ・ウォーホルと同じくらい有名なポップ・アーティストだよね。

1923年ニューヨーク州生まれのロイ・リキテンスタインも、アンディ・ウォーホルと同じくらい有名なポップ・アーティストだよね。 1950年代にイギリスでポップ・アートが始まり、1956年に

1950年代にイギリスでポップ・アートが始まり、1956年に

ハンナ・ヘッヒは1889年ドイツ生まれである。

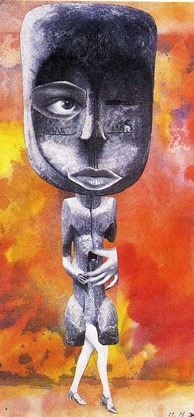

ハンナ・ヘッヒは1889年ドイツ生まれである。 1919年の作品「Cut with the Kitchen Knife through the Beer-Belly of the Weimar Republic」という作品が左の画像である。

1919年の作品「Cut with the Kitchen Knife through the Beer-Belly of the Weimar Republic」という作品が左の画像である。

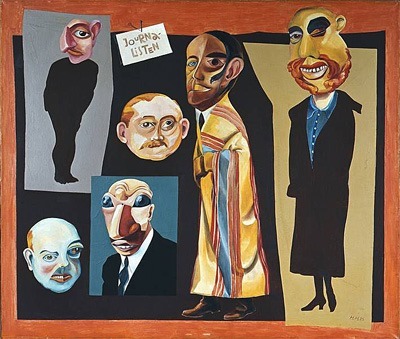

1963年の作品「Grotesque」。

1963年の作品「Grotesque」。

フェニックスはグリンゴ・サーカスという名前のサーカスを率いる両親の元に生まれ育つ。

フェニックスはグリンゴ・サーカスという名前のサーカスを率いる両親の元に生まれ育つ。 フェニックスの父親、オルゴはアメリカ人。

フェニックスの父親、オルゴはアメリカ人。

フェニックスの母親、コンチャ。

フェニックスの母親、コンチャ。

全身刺青女が一緒に連れてきたアルマという少女も、サーカス団で火縄を渡る芸の特訓中である。

全身刺青女が一緒に連れてきたアルマという少女も、サーカス団で火縄を渡る芸の特訓中である。

ある日フェニックスは障害者達と共に映画「ロビンソン・クルーソー」を観に外出することになる。

ある日フェニックスは障害者達と共に映画「ロビンソン・クルーソー」を観に外出することになる。

今までにも大勢の女性を手にかけ、同じように庭に埋めてきたんだろう。

今までにも大勢の女性を手にかけ、同じように庭に埋めてきたんだろう。

「サンタ・サングレ」を英語に訳した「ホーリー・ブラッド」と叫んでいたのが少女リリオを祀っていた教会でのコンチャだった。

「サンタ・サングレ」を英語に訳した「ホーリー・ブラッド」と叫んでいたのが少女リリオを祀っていた教会でのコンチャだった。 「エル・トポ」に出ていた、あの裸の少年。

「エル・トポ」に出ていた、あの裸の少年。 アクセル・ホドロフスキーは「サンタ・サングレ」の中でフェニックスの青年時代を演じた。

アクセル・ホドロフスキーは「サンタ・サングレ」の中でフェニックスの青年時代を演じた。 アダン・ホドロフスキーは「サンタ・サングレ」でフェニックスの少年時代を演じた。

アダン・ホドロフスキーは「サンタ・サングレ」でフェニックスの少年時代を演じた。