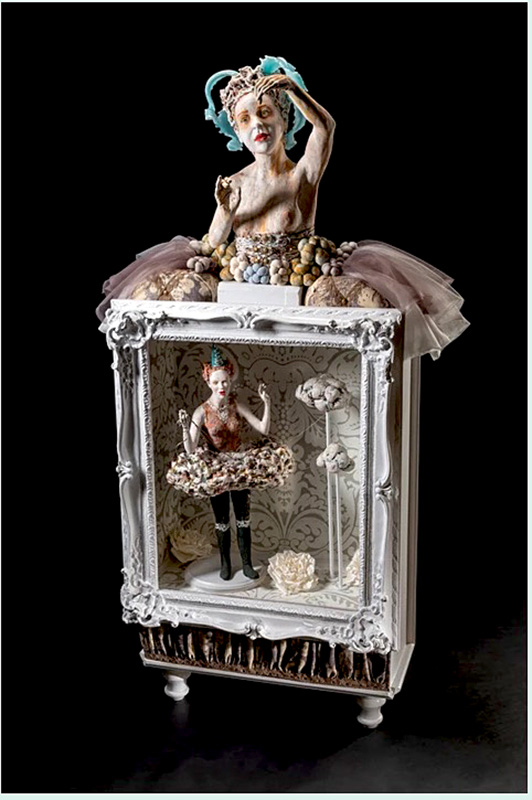

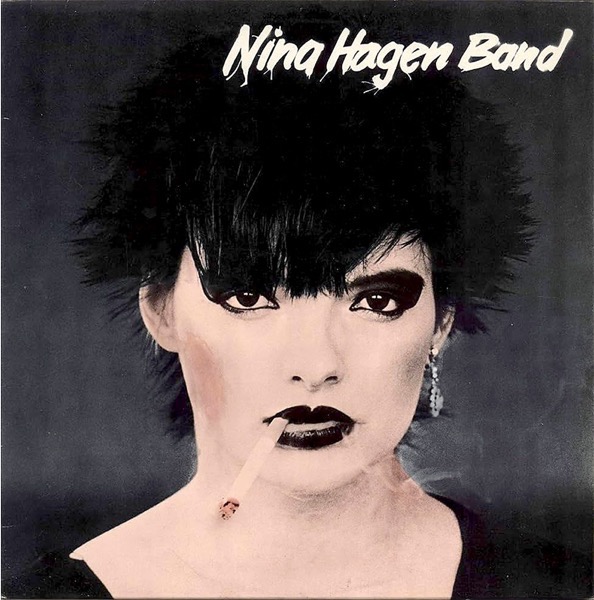

【ニナ・ハーゲン・バンドの1stアルバム】

SNAKEPIPE WROTE:

NHKで放送された「映像の世紀バタフライエフェクト」という番組を録画したまま、ずっと観ていなかったROCKHURRAH RECORDS。

数々のエピソードの連鎖が織り成す歴史的な瞬間を紹介するドキュメンタリー番組なんだよね。 「ベルリンの壁崩壊 宰相メルケルの誕生」を先日やっと鑑賞したよ。

「ベルリンの壁崩壊 宰相メルケルの誕生」を先日やっと鑑賞したよ。

メルケルとは、2005年から2021年までの16年間という長きに渡りドイツの首相だった女性のこと。

ドイツ史上初の女性首相であり、51歳での就任は最年少だったという。

そのメルケルにスポットを当てた番組だったんだよね。

番組の解説を引用させていただこう。

冷戦下の東ドイツ。

抑圧された社会で生きる3人の女性がいた。

見えない将来に絶望していた物理学者のアンゲラ・メルケル。

体制への批判を歌にこめた歌手ニナ・ハーゲン。

デモで自由を訴えた学生のカトリン・ハッテンハウワー。

1989年、政府報道官のひとつの失言から始まったベルリンの壁崩壊は、巨大な嵐を巻き起こし3人の女性の運命を変えていく。

宰相メルケル誕生に秘められた、絶望の中から希望をつかんだ女性たちの物語。

全く予期していなかったニナ・ハーゲンの登場にびっくり!

全く予期していなかったニナ・ハーゲンの登場にびっくり!

ニナ・ハーゲンといえば、2009年6月の「個性派女流アーティスト大集合!」や2010年7月の「実物観たよ!80年代ライブ特集」などで書いてきたように、ニナ・ハーゲンの1985年のライブに行っているSNAKEPIPE。

ひゃ〜、今から約40年も前のこととは!(笑)

これまでにも書いてるけど、記憶に残っているのはブラック・ライトに浮かび上がったニナの唇と、レオタードの股間についてたハート(?)みたいな飾りだけ。

それでも貴重なライブ体験をしたことになるんだろうね。

当時、愛聴していたレコードが、トップに載せたアルバムだよ!

YouTubeでアルバム1曲目の「TV-Glotzer (White Punks On Dope)」をかけていると、「それはTubesのカヴァーだね」とROCKHURRAHが言う。

ROCKHURRAHは、ニナ・ハーゲンはほとんど聴いたことがないらしい。

ニナ・ハーゲンの曲だと思っていたのに、元ネタがあったのね!

Tubesってどんなバンドなんだろう?

ジャンルでいうとグラム・ロックになるのかな?

かなり「きわどい」衣装を着け、ロンドンブーツよりも高いヒールを履いて、イメージは「ロッキー・ホラー・ショー」だよね。(笑)

どちらも1975年の作品だから、流行だったのかも?

ニナ・ハーゲン版は1978年に発売されていて、オリジナルを意識しながらもニナ流に歌い上げられていて好きな曲なんだよね!

NHKの番組に話を戻そう。

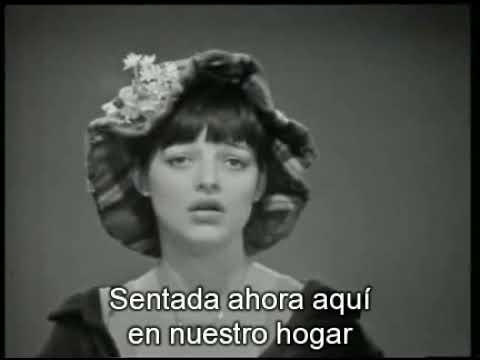

ニナ・ハーゲンは東ドイツ出身で、1974年に出した「カラーフィルムを忘れたのね(Du hast Den Farbfilm Vergessen)」という曲が大ヒットしたらしい。

19歳だったニナ・ハーゲンが歌うのは「一緒に旅行した彼氏がカラーフィルムを忘れ、記念写真が全て白黒になってしまったことに怒る女性」の気持ち。

ダブル・ミーニングとして「単調で灰色の社会主義東ドイツへの批判」があったという。

サンハウスの「レモンティ」みたいだよね!

女優を目指していたというニナ・ハーゲン、ちょっと演技も入れて可愛らしいね!

発売から約30年経った2003年の調査で、東ドイツの40%の人が歌うことができる曲と判明したとか。

メルケル首相が退任式典で選んだ曲としても有名になったらしい。

「この曲は青春時代のハイライトだった」とコメントしたんだとか。

ドギツイ化粧を施したニナ・ハーゲンのイメージとは違い、国民的な人気がある歌手だったとはね!

NHKの番組で知ることになったことにも驚いちゃうよ。

ニナ・ハーゲンは現在も活動中で、今年のクリスマスにも新曲を発表するらしい。

化粧やド派手なイメージもそのままで嬉しくなるよ。

元気に活動を続けて欲しいね!

ここでお知らせ!

2週間ほど、ROCKHURRAH RECORDS事務所移転に伴い、ブログの更新をお休みする予定だよ。

楽しみにしていてくれる皆様、しばしお待ちください。

移転後にまたお会いしましょう!