ROCKHURRAH WROTE:

食欲の秋、などと言われていてもこのところ、皆さん知っての通り、野菜がバカ高くて困ってしまう。

見た目や書いてる記事からは想像も出来ないだろうが、毎日SNAKEPIPEと2人で献立に悩んでいるのだった。

自分に当てはめて考えるとバブル景気なんて全く実感した覚えがないけど、それでも80年代は今よりもずっと暮らしやすかったなあと、いい記憶ばかりが思い出される。

消費税なんてまだなかったから少なくとも「ふんだくられてる」感覚は買い物の時になかったからね。

ROCKHURRAHやSNAKEPIPEに限らず、80年代にまた戻りたい病の人はたくさんいるはず。まあ全然反響はないけど。

さて、本日はいかにも80年代的にゴージャスな音楽特集というROCKHURRAHには似合わない企画で書いてみよう。

もちろん、ウチの記事はパンクや80年代ニュー・ウェイブに限ってしか語らないという点で一部有名。

その後の時代の、いわゆる普通のゴージャスな音と誰もが思えるようなのはたぶん全部すっ飛ばすと思うよ。

ROCKHURRAHは今までの人生でゴージャスな体験を全然した事がないというくらい、贅沢も豪華も無縁の生活をしてるけど「どんな服を着てもそれなりのいい品に見えてしまう」と言われる点だけが少しは誇れる部分かな。SNAKEPIPEも300円で買った高価そうな服とか着てるしね。二人揃って只者じゃないオーラがあるってことかな(笑)。

ROCKHURRAHは今までの人生でゴージャスな体験を全然した事がないというくらい、贅沢も豪華も無縁の生活をしてるけど「どんな服を着てもそれなりのいい品に見えてしまう」と言われる点だけが少しは誇れる部分かな。SNAKEPIPEも300円で買った高価そうな服とか着てるしね。二人揃って只者じゃないオーラがあるってことかな(笑)。

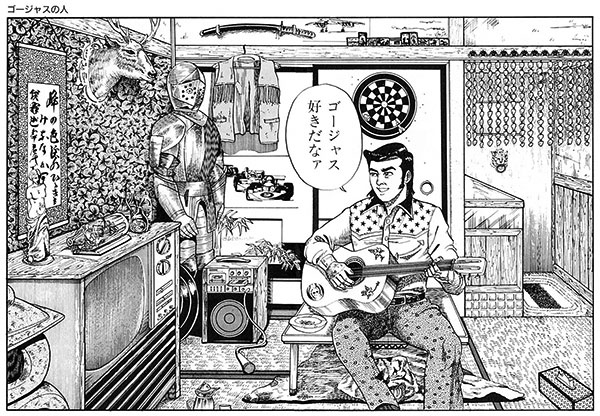

関係ないがゴージャスというと真っ先に思い出すのが泉昌之の「かっこいいスキヤキ」に収録のこれ。いかにも80年代的な笑いのツボに溢れた漫画だったな。

「パンクや80年代ニュー・ウェイブに限って」などと書いてはみたものの、そもそもパンクやニュー・ウェイブにゴージャスなものはあるのか?

上流の家庭に生まれ何不自由なく暮らしていた若者が突然パンクに目覚めて、というシチュエーションも今だったらなくはないだろうけど、オリジナルの70年代ではあまり聞いたことない。

例えそういう経歴だったとしてもたぶん隠すだろうしな。

やっぱりパンクは労働者階級の音楽じゃないと格好がつかない気がする。当時は労働者どころか失業者がメインだもんな。無論ゴージャス要素はそこにはない。

親が汚い仕事で儲けた有力者の御曹司、親の不正、巨悪に気付いてからはアナーキストへの道を進んでパンクの世界に入ってゆく。

これまた三流映画ではありそうだが、そういった人は敢えてゴージャスを引きずらないのが当たり前。たとえ生まれは良くても堕ちたい願望があるだろうからね。

だからパンクとゴージャスを結びつけるのは難しいな。

スキッズのリチャード・ジョブソンなんかは元々の生まれ育ちが悪くて、スキッズで儲かったから徐々に品のあるブリティッシュ・トラッドな紳士に変身していった。これは逆のパターンで珍しい上昇志向だね。

80年代のニュー・ウェイブになると少しは状況が違ってきて、ニュー・ロマンティックのように着飾った華やかなスタイルが流行した時期もあった。がしかし、これもたぶんパッと見だけの華麗な世界。

やってたバンドは金持ちになったろうしゴージャスな生活も可能だとは思うが、その聴衆は大半がただの一般人。着飾った男がクラブから帰った家は安アパートとかそんなもんだろうよ、と想像する。

これからコメントしてゆくのも泉昌之と同じで何となく服装が豪華に見えるとか、曲がゴージャスに聴こえるとか、シャネルの支店前でプロモ撮ったとか、その辺の短絡的なものなので本当の上流階級的なものは想像しないでね。

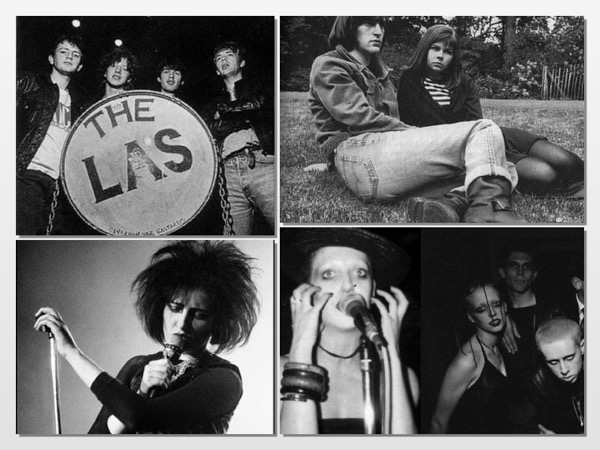

80年代的にゴージャスを感じる音楽というと真っ先にこのバンドを思い浮かべたのはROCKHURRAHだけではあるまい。

好き嫌いは抜きにして誰もが認めざるをえない「メローな」「ソフィスティケートされた」「ゴージャスな」という三拍子が最も似合うのがこのブロウ・モンキーズだろう。

R&Bやソウル、ブルースなどブラック・ミュージックなら何でもござれというレコード・マニアの真髄で、3万枚ものレコードを所持していたというDr.ロバートによるバンドだ。

マニア過ぎてレコード屋の上に住んでた噂があるが、すぐに買いに行けるという以上のメリットはなさそう。せめてレコード屋ごと買った、くらいの爆買いエピソードが欲しかったよね。

数多く聴けば偉いのか?という事はなかろうけど、より多くを知れば多くのものが見えてくるのは確か。造詣ばかり深くて自分でやってみたらヘッポコ、というパターンは多いけど、彼らはちゃんと見事に消化してるのが偉いな。

ブラック・ミュージックが苦手で個人的にはこの路線にはあまり興味が持てないけど、またしても「好きじゃないならコメントするなよ」と言われてしまいそう。

とても冷酷そうな顔だし、すぐに裏切られそうなところが超ビッグ・ネームにならなかった原因か?

映像の方はサイズ間違ったんでないの?というほど巨大なダブルのスーツに目を奪われるが、これは30年代のギャングが着用してたズートスーツのヴァリエーションのひとつなんだろうな。PACHUCOと呼ばれたメキシコ系のメチャメチャ悪そうな若手ギャング(予備軍)とかでも有名になったスタイルだな。

ギャングが人一倍ラグジュアリーなものを好むのは世界共通だから、このスタイルでゴージャスと感じたのは特に間違いではなさそう。良かった良かった。

ゴージャス要素の定番、黒人コーラス隊とサックス、華麗なダンスまで披露して完成されすぎだな。投げたギターを片手でキャッチしたり、イヤミなまでの二枚目ぶり。特撮なしでそれくらい特訓しろよ。

「どこまでカッコつけとんねん」と関西方面からのツッコミはなかったのか?

ゴージャスの重要な要素である「金ピカ」。金ピカと来れば即座に思い浮かべるのがこのバンド、ABCだ。

別にマツケンサンバでも(うーん、微妙に古い)いいじゃないか?と言われそうだが、あくまでも80年代で語りたいのでこれに決めた。

80年代前半に大流行したニュー・ロマンティックとファンカ・ラティーナという二大潮流の狭間で見事に大ヒットしたバンドだ。

元々は地元シェフィールドで活動してたヴァイス・ヴァーサというバンドを母体としてるんだけど、これがABCとは似ても似つかぬ音楽のもの。ダークでポップ性があまりないエレクトロニクス主体の音楽だけど、ソフトセルから売れ線の要素を取り除いたかのような方向性だった。

そこに後のABCのヴォーカルとなるマーティン・フライが加わってどういった経緯でかはわからんが、1982年くらいには華麗な転身を遂げて、ABCとしてたちまちヒットチャートを賑わすバンドとなった。

マーティン・フライは音楽ジャーナリストだったという話だが、パンク初期にサブタレニアンズをやってた音楽ライター、ニック・ケントとか「Sniffin’ Glue」というファンジン(パンク初期にあった私設音楽雑誌)を出してたオルタナティブTVのマーク・ペリーとか、評論→バンドへの転身はそれほど珍しくない経歴なのかも。

上記の二人ほど骨はないに違いないが、音楽情勢に詳しいという強みを生かしてヒットを連発したところだけは見事?

彼らの代表曲「ルック・オブ・ラブ」 などはいまだにGoogleの予測変換で「るっくお」と入力した時点で候補にあがるくらいに大ヒットしたし、プロモで使われていたからカンカン帽も流行したな。

この時代はカルチャー・クラブやウルトラヴォックス、ピッグバッグにジョン・フォックス、エレクトリック・ギターズ、シンプル・マインズなどなど、日本のCMにもニュー・ウェイブ系の音楽が続々と使われて、使われたバンドは間違いなく有名になるという傾向があったが(ん?エレクトリック・ギターズだけが例外的に完璧な一発屋だったな)ABCもそのパターンだったね。

ロキシー・ミュージックをもう少し若い世代で80年代風にしたらこういう感じ、というコンセプトなんだろうけど、ブライアン・フェリーよりは役者向け、映画のワンシーンみたいなジャケットも有名だね。

上の映像も大ヒットした数曲のうちのひとつだけど、いや、お恥ずかしい。単に金ラメのスーツ(金の推定含有率0%)を着てるというだけで短絡的にゴージャス部門にしてしまったよ。確かにこの服装で成金っぽく見えないのはワンランク上の着こなしだね。ストーカーっぽく女優につきまとってるのに最後になぜか成就してるっぽいのも謎の展開。

関係ないがROCKHURRAHの出身地、福岡には成金饅頭という巨大などら焼きみたいなおみやげがあるのをふと思い出した。

やたら重いからおみやげとして買ったことはないけど、一人分に個装されてないから割と不親切な部類のおみやげだったなあ。

ゴージャス特集、自分にその要素とブラック・ミュージックに対する造詣が全くないもんだから既に企画失敗の自覚があるが、何とか先に進めてみよう、トホホ。何でこんな特集考えてしまったんだろう?

マリー・アントワネットを例に挙げるまでもなく、女性の盛り上がった髪型は古今東西、ゴージャスの重大な要素だったのは間違いない。80年代ニュー・ウェイブの世界で最も盛り上がった女性と言えば必ず思い浮かぶのがこのビーハイブ(蜂の巣)・ヘアをトレードマークにしたマリ・ウィルソンだろう。

それより前の70年代にアメリカではB-52’sがこの髪型で鮮烈なデビューをしていたから目新しいものではなかったが、今回の括りが髪型自慢ではなくゴージャスなので、マリ・ウィルソンの方に焦点を当ててみよう。

思いっきり60’sのガールズ・スタイルとこの髪型でショーダンサーやコーラス隊を引き連れた「大物風」ステージだから、いかにもアメリカンな感じがするが、れっきとしたイギリス人によるフェイクなもの。

70年代パンクの時代にAdvertisingというパワーポップのバンドがあったんだが、そのメンバーだったトット・テイラー。彼が80年代になって作ったインディーズ・レーベルがコンパクト・オーガニゼーションというもの。ちなみにこのAdvertisingにいたサイモン・ボズウェルは後に映画音楽の作曲者として有名になり、ホドロフスキーの「サンタ・サングレ」なども手がけているな。

コンパクト・オーガニゼーションからデビューした中で注目された歌姫の筆頭がこのマリ・ウィルソンとスウェーデンのヴァーナ・リントだが、このどちらもトット・テイラーの60年代好きが反映されている。

ヴァーナ・リントの方は架空のクールな北欧女スパイというイメージ(諜報機関で通訳してたという噂もあり)で音楽もそれ風。後のエル・レーベル、そして”渋谷系”と呼ばれたクルーエル・レコードやトラットリア・レコードなどに影響を与えた(たぶん)ような感じかな。何と世界的に有名なリンツ・チョコレートの令嬢、との事だがスイス生まれのメーカーなのになぜスウェーデン?なところが詳細不明で、またミステリアス。

対するマリ・ウィルソンの方はモータウンとかの歌姫の再来を目指した音楽と見た目でかなりヒットした記憶がある。ん?マリ・ウィルソンについて書こうとしてるのにマリ・ウィルソン部分が異常に少ないな。まあいいか。

そしてこのどちらの歌姫も本格派ではなく、エレクトロニクスをうまく使って「それ風」に仕上げたイミテーションなもの、というのがポイントだった。

「Just What I Always Wanted(マリのピンクのラブソング)」という情けない邦題で世間を湧かせた曲が最大のヒットなんだが、プロモの方はROCKHURRAHが個人的に唯一シングルを持ってた懐かしさで「(Beware) Boyfriend」にしてみた。

どっちもトット・テイラーの作詞作曲なんだが、何かのカヴァーなのかと思うくらいに60年代満載の出来。元New Musikのトニー・マンスフィールドがプロデュースで、この手のフェイクとしては抜群の完成度だな。

日本ではフィリピンのジャズ・シンガー、マリーンが歌った「ボーイフレンド」のカヴァーの方が有名だったけど、ゴージャスさではこの巨大な髪型には到底太刀打ち出来ないね。

ゴージャスとかリッチとかに無理やり当てはめて今回は書いてるが、ニュー・ウェイブの音楽は大まかに言えばロックの範疇にあるもの。しかし生粋にロックだけのものではなく、やっぱりR&Bとかソウルとかモータウンとか、ブラック・ミュージックを取り入れた音楽の方がよりゴージャスに見えてしまうという結果になってしまった。単にROCKHURRAHがあまり考えもせずにセレクトしただけかも知れないけど。

髪型とか金ピカとか、雰囲気だけでゴージャスをいいかげんに書いてきたが、最後のこれは見た目じゃなくて本物のゴージャスな音楽だ。

何度も当ブログで書いてきた80年代リヴァプールだが、エコー&ザ・バニーメンのイアン・マカラック(今は違う発音するみたいだが、80年代的に書けばマカラック)、ティアドロップ・エクスプローズのジュリアン・コープと共にバンドを始めたのがピート・ワイリーだった。

そのバンド、クルーシャル・スリーは世に出ることなく、3人ともメンバーを取っ替え引っ替えした結果、上記のバンドが生まれるが、ピート・ワイリーは70年代末にワー!ヒートを結成して本格デビューする。

3つのバンドともにネオ・サイケと呼ばれた分野で活躍するけど、本格派正統派のエコー&ザ・バニーメン、色んなものを盛り込み過ぎて何がやりたいのかよくわからんティアドロップ・エクスプローズ、そしてハードだが抽象的なギター・サウンドとメッセージ性が強い(推測)ヴォーカルのワー!ヒート、という具合にそれぞれ特徴あるアプローチで支持されていった。

ピート・ワイリーの場合はその情熱が一般的には理解されにくいタイプだったからか、日本では特に知名度は低いが、レコード出すたびにちょっとだけバンド名を変えるという変なこだわりもマイナス・ポイントだったかな。Wah!Heat、Wah!、Shambeko Say Wah!、J.F.Wah!、Mighty Wah!、Wah! The Mongrelなどなど、列記したどこからどこまでがひとつのバンド名なのかわからん。他の人にとってはどうでもいい部分だね。

初期は甲高い声でエモーショナルな歌唱と暗めの曲調を得意としてた(シアター・オブ・ヘイトあたりと似た感じ)バンドで「Seven Minutes To Midnight」などは個人的にとっても思い出に残る曲なんだが、82年あたりから音楽性をガラッと変える。

「Remember」や「Story Of The Blues」「Hope」、この三部作がゴスペルとかR&B要素をロックにうまく取り入れた大傑作となっている。

元々黒人ベーシスト、ワシントン(プロモのバーテン役)が初期からの重要なメンバーだったのでブラック・ミュージックへの傾倒は当然と言えるが、ここまで珠玉の名曲をモノに出来るほど大成するとはデビュー当時思ってもいなかったのでビックリしたもんだ。

ビデオではゴージャス要素が全然見えないが、車に水しぶきかけられてもハートは錦だよ、というような意気込みが精神的なゴージャス。むむ、苦しいか?

「Story Of The Blues」は本来はパート2まである超大作なんだけど、ビデオは前半部分のみ。サビの壮大な盛り上がりはニュー・ウェイブの歴史に残る名曲だな。

この後、マイティ・ワー!になってやっと日本で本格的にリリースされたけど、84年のシングル「Come Back」も壮大路線を受け継ぐ力強い傑作。まあこの時期の彼らの全てがこういう傾向ではなく、ちゃんとロックな曲も多いしアフロ要素まで見え隠れする。シングルとアルバムできっちり両方とも披露してるのが「かぶれ」じゃないところか。

この前後にワイリーのパートナーとして大活躍した美女、ジョシー・ジョーンズは残念ながら2015年に亡くなったが、日本ではその情報さえ皆無に等しいのが悲しい。いかにも80年代ニュー・ウェイブを象徴する服装とルックスで気に入ってたのを思い出す。まさにファビュラスだったよ。

リヴァプール御三家の中でROCKHURRAHが最も熱心に集めていたのがピート・ワイリー関連だったが、ウチのブログでは何かの記事のおまけでチョロチョロ書いてるだけだったので、珍しく熱弁をふるってみたよ。

うん、苦手と言いながらも何とかここまで書けて良かった。やっぱりROCKHURRAHにはゴージャスな音楽は向いてないね。次回はルンペンプロレタリアートからロックスターに上り詰めた人物特集にしてみるか(ウソ)。

ではまた、До свидания(ロシア語でさようなら)。